In den ersten zwei Teilen dieser Artikelserie ging es darum, wie ein linkes Gesellschaftsmodell, das potenziell allen Menschen Zugang zu lebenswichtigen Gütern und Leistungen bietet, mit Hilfe von Commons-Prinzipien möglich gemacht werden könnte. In Teil 1 wurde ein Anreizmodell angedacht, bei dem die Menschen zur Teilnahme motiviert werden, indem sie für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse stetig weniger arbeiten müssten und trotzdem von einer vorhersehbar sicheren Versorgung profitieren würden. In zweiten Teil wurden Konzepte für dieses „Gratiswelt“-Modell, für Commons-Projekte und Produktionsstätten, bei denen keine Grenzkosten anfallen, und für ihre Finanzierung vorgestellt. Diese „Gratisfabriken“ könnten kostenlose Güter möglich machen.

Aber was wären die Auswirkungen, wenn ein solches Modell realisiert würde und plötzlich viele Dinge „für lau“ zu haben sein würden? Wie stünde es um die soziale Gerechtigkeit? Würde das Konzept bei den Herausforderungen der Gegenwart und nahen Zukunft, wie dem Klimawandel und anderen Umweltproblemen, helfen oder etwa zu unnötiger Verschwendung und damit Ressourcenübernutzung führen? Diese Fragen sollen hier kurz angerissen werden.

Soziale Gerechtigkeit und die Machtfrage

Zum ersten soll die Frage der sozialen Gerechtigkeit betrachtet werden. Wenn alle lebenswichtigen Dinge, vom Wohnraum über Gesundheitsleistungen bis zu Lebensmitteln, für alle Erdenbewohner kostenlos wären, würde sie sich nicht mehr stellen. Doch es ist nicht sicher, ob dieser Punkt in absehbarer Zeit erreicht werden kann. Wahrscheinlicher ist, dass es für längere Zeit einige Arten von Gütern gäbe, die kostenlos zu haben wären, und andere, für die viele Menschen weiterhin zahlen müssten. Auch könnten regionale Ungleichheiten auftauchen. So könnten in „abgehängten“ Regionen, in denen es wenig Kapital für die Finanzierung von Produktionsstätten gäbe, weniger kostenlose Produkte zur Auswahl stehen als in den schon heute gut versorgten Metropolen der traditionellen Industrieländer.

Erst einmal zum regionalen Verteilungsproblem: Es spricht einiges dafür, dass Ungleichheiten recht schnell abgebaut werden dürften – zumindest in allen Ländern, in denen keine politisch-gesetzlichen Hürden aufgebaut werden. So würde zwar in den klassischen Erste-Welt-Ländern wohl die meisten Pionierprojekte für neue Technologien entstehen, da diese am riskantesten sind und am meisten Startkapital benötigen.

Doch sobald eine Standardisierung der Herstellung erreicht, die Technologien offengelegt und in mehreren Sprachen dokumentiert wären, könnten freie Produktionsstätten wie die in Teil 2 beschriebenen „Gratisfabriken“ rund um den Globus „nach Schema F“ von lokalen Fachkräften mit lokalen Ressourcen aufgebaut werden. Eine interessante Blaupause bietet dafür das im zweiten Teil der Artikelserie erwähnte RepRap-Projekt, bei dem ein 3D-Drucker mit überall einfach zu beschaffenden Standardteilen gebaut werden kann. Ein Problem könnten allenfalls teure Materialien sein, doch das Gratiswelt-Modell würde dazu tendieren, wann immer möglich häufige und nachwachsende Rohstoffe zu nutzen.

Das Problem eines möglichen Ungleichgewichts zwischen verschiedenen Produktfamilien dagegen ist etwas kniffliger. Bei bestimmten Produkten wie Gemüse und Low-Tech-Gegenständen von Dekoration bis Möbel, für deren Produktion hochautomatisierte Systeme bereits heute zur Verfügung stehen, könnte eine Gratis-Versorgung vergleichsweise schnell möglich sein. Selbst Schwerindustrie ist ein lösbares Problem, da für viele Herstellungsverfahren reife Automatisierungslösungen existieren und größtenteils die Organisation geändert werden müsste.

Eine Herausforderung sind jedoch personennahe Dienstleistungen – oft als Care-Dienste bezeichnet – wie im Gesundheits- und Pflegesektor. Diese sind heute sehr arbeitsintensiv, und dies dürfte sich nur langsam ändern. Was, wenn viele jüngere Menschen kostenlos wohnen und essen könnten und daher nicht mehr oder kaum noch einer Lohnarbeit nachgingen, während pflegebedürftige Rentner weiter hohe Kosten zu tragen hätten?

Eine Lösung könnten Projektnetzwerke sein, bei denen Betriebe wie Krankenhäuser und Pflegeheime, in denen eine kostenlose Versorgung noch nicht realistisch ist, sich beispielsweise mit Lebensmittel- und Wohnprojekten zusammenschließen und jeder, der von den Leistungen profitieren möchte, eine Teilnahmepflicht hätte. Diese würde Teilnehmern auch die Versorgung in der Zukunft garantieren. Die Aufgaben könnten über das Modell der gewichteten Arbeit (siehe dazu Teil 2 der Artikelserie) verteilt werden. Nach und nach würden auch die Care-Betriebe in die Produktionskreisläufe integriert und mit Gratis-Produkten versorgt. Auch würde es ohne Arbeitsdruck für viele Menschen einfacher, Angehörige selbst zu pflegen.

Jedenfalls gibt es bei diesem Thema noch einiges an Forschung zu leisten. Da jedoch die Umstellung des Care-Bereichs auf das neue Modell sicherlich als seine „Feuerprobe“ gelten wird, dürften sich viele Fachleute, denen an einem Erfolg gelegen ist, mit Lösungen beschäftigen. Simulationen könnten das Potenzial einer möglichst schnellen Integration dieses Wirtschaftssektors in die Kreisläufe der Commons-Gratisproduktion ausloten. Auch der Staat könnte helfen: Da in diesem Stadium des Übergangs Wohnraum und Lebensmittel schon kostenlos wären und daher weniger Ausgaben für Sozialleistungen nötig würden, könnten Mittel frei werden, die in Lösungen gesteckt werden könnten. Natürlich ist damit nicht etwa eine Pflege durch Roboter oder ähnliches gemeint, aber technische Hilfsmittel könnten die Care-Arbeit durchaus einfacher und attraktiver machen – sie ließen auch mehr Zeit für die menschliche Seite dieser Tätigkeit.

Nun noch eine Anmerkung zur mit dem sozialen Gerechtigkeitsthema verbundenen Machtfrage. Viele linke Modelle, die nicht auf einem scharfen politischen Umbruch wie einer Revolution basieren, werden dafür kritisiert, dass sie die Basis der kapitalistischen Macht nicht angreifen und damit möglich machen, dass ausbeuterische Eliten weiter existieren und womöglich Fortschritte blockieren. Beim Gratiswelt-Modell geht jedoch eine wesentliche Machtbasis für diese Eliten verloren. Deren Macht basiert ja auf dem Anreizsystem des Kapitalismus: Nur durch den Quasi-Zwang zur Lohnarbeit wird Ausbeutung möglich. Laufen nun genug Menschen vom kapitalistischen Anreizsystem zum Commons-Anreizsystem über, so erodiert diese Machtbasis auf natürliche Weise. Es bräuchte dabei keine nennenswerten Enteignungen und Beschlagnahmungen und auch keinen Revolutionskrieg. Eine Ausnahme: wenn die Eliten versuchten, sich mit Gewalt gegen den Wandel zu wehren. Aber dies könnte erstens bei allen Arten des sozialen Wandels passieren. Zweitens würden ja auch die Eliten nicht verhungern, ganz im Gegenteil – allenfalls aus Statusgründen könnten sie sich dem Wandel verschließen.

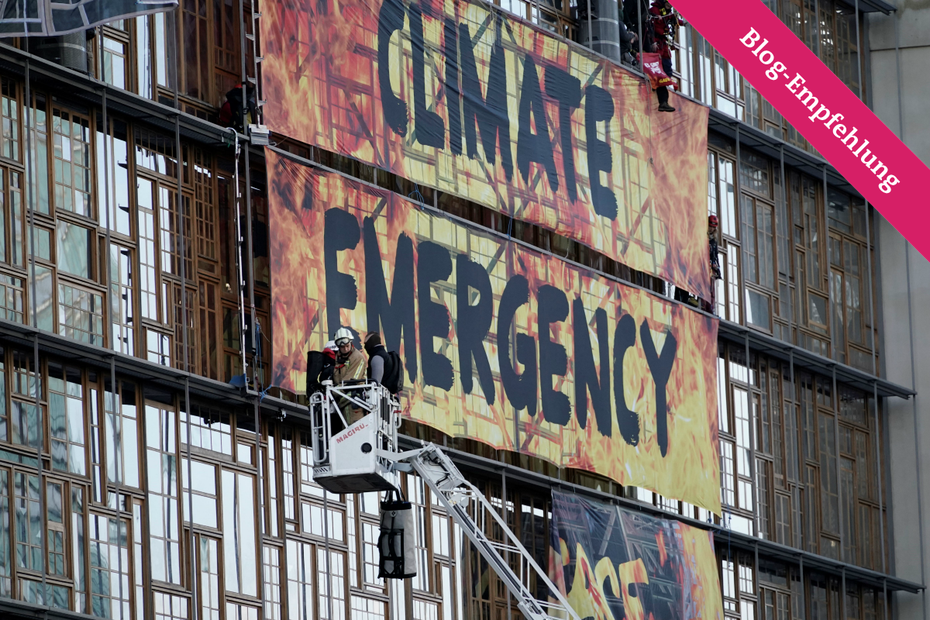

Kostenlose Produktion und Klimawandel

Als zweites steht die Frage im Raum: Würde es zu Verschwendung führen, wenn viele Produkte gratis würden? Könnte dies womöglich Umweltprobleme und den Klimawandel verschärfen? Gerade Phänomene wie die „Fast Fashion“, bei der Menschen preisgünstige Kleidung nur kurzzeitig tragen und dann neue kaufen, wirft die Frage auf, ob die Menschen kostenlose Produkte wertschätzen würden.

Hier ist jedoch die Lage recht eindeutig. Es muss daran erinnert werden, dass Commons-Projekte ihre Erzeugnisse nur dann kostenlos ausgeben können, wenn die Grenzkosten in der Produktion bei oder nahe Null liegen. Ein starker Anstieg des Konsums bestimmter Produkte würde produktive Commons-Projekte schnell stark belasten. Daher ist es wahrscheinlich, dass sie Kontingente und Rationierungen pro Person einführen würden. Wer jetzt an die DDR denkt: Die Rationen pro Person müssten keinesfalls knapp bemessen werden, nur eben Exzesse eindämmen.

Nun könnte ein erfolgreiches Commons-Projekt, dessen Finanzierung gesichert ist, seine Infrastruktur bei einem Nachfrageboom auch erweitern, etwa mehr Land belegen oder neue Fabriken errichten. Einer unkontrollierten Erweiterung vieler Projekte, die zu einem kritischen Ressourcenverbrauch führen würde, stehen jedoch Grenzen im Weg – dies ist nicht anders als im heutigen Kapitalismus.

Einmal hätte der Staat die Aufgabe, sinnvolle Regulierungen zu finden, etwa bei einer übermäßigen Nutzung von Ackerland durch die Ausweisung neuer Naturschutzgebiete. Zum anderen wäre auch der Marktmechanismus noch vorhanden. Gibt es ein hohes Maß an Verschwendung, so würde es sehr aufwändig werden, die nötigen Ressourcen zu fördern. Grenzkosten nahe Null würden sich dann nicht halten lassen und wieder ein Preis eingeführt werden müssen. Schon die drohende Aussicht auf einen solchen Rückschlag würde viele Menschen von unnötiger Verschwendung abhalten. Projekte würden einen Nachfrageboom daher eher über Kontingente lösen, wenn keine echte Notwendigkeit hinter dem Anstieg steht.

Herausforderungen wie der Klimawandel werden jedoch aus einem weiteren, ebenfalls mit den Grenzkosten verbundenen Grund viel einfacher mit einem commons-basierten Gratiswelt-Modell als mit dem Kapitalismus zu meistern sein. Dies liegt daran, dass der einzige realistische Weg, um Gratisfabriken aufzubauen, auf der Nutzung von erneuerbaren Energien basieren würde. Nur diese bieten die Möglichkeit, Produktionsmaschinen nahezu ohne Grenzkosten anzutreiben. Für die Nutzung fossiler Brennstoffe dagegen würden nur dann keine Grenzkosten fällig, wenn der gesamte Förderprozess bereits auf kostenloser Produktion basieren würde, da ansonsten stetig variable Kosten durch den Brennstoff entstehen. Es ist wenig wahrscheinlich, dass Commons-Projekte ausgerechnet aufwändige Automatisierungslösungen etwa für die Kohleförderung entwickeln würden, wenn mit Solar- und Windenergie doch bereits reife umweltfreundliche Technologien mit sehr niedrigen Grenzkosten zur Verfügung stehen.

Das Modell der Commons-Gratiswelt wäre auch aus einem anderen Grund wahrscheinlich sehr klimafreundlich. In der Lebensmittelproduktion ist die Massentierhaltung für die meisten Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Die Produktion von Fleisch und anderen Tierprodukten ist aber nur sehr schwer ohne Grenzkosten zu betreiben, jedenfalls wesentlich schwerer als der Anbau pflanzlicher Lebensmittel. Nur diese würden daher auf absehbare Zeit kostenlos zu erhalten sein. Somit würde auf natürliche Weise ein Anreiz entstehen, den Fleischkonsum zu verringern oder ganz aufzugeben.

Fazit: Das Modell sollte ausprobiert werden

Ein linkes Gesellschaftsmodell sollte immer mindestens das Ziel haben, mehr Lebensqualität für alle Menschen zu schaffen. Das in diesen drei Artikeln vorgestellte Modell der Gratiswelt-Utopie könnte dies vielleicht leisten. Denn es könnte auf natürliche Weise zum Abbau von Ungleichheiten führen, zumindest was viele menschliche Grundbedürfnisse angeht. Und anders als viele „staatssozialistische“ Modelle kann es hervorragend mit dem Kapitalismus koexistieren, ohne seine Zwänge wie das Profitstreben annehmen zu müssen. Dazu kommt natürlich die Rücksichtname auf die Umwelt, gerade angesichts des menschengemachten Klimawandels – wie gerade aufgezeigt wurde, ist das Konzept ebenfalls gut mit diesem Ziel kompatibel.

Kann das Modell verwirklicht werden? Eine „Gratiswelt“ mutet aus heutiger Sicht äußerst utopisch an, ähnlich wie andere „Schlaraffenland“-Utopien wie der bereits erwähnte Fully Automated Luxury Communism. Doch es bietet einen Vorschlag für einen konkreten Weg hin in die Utopie. Dieser enthält einfache Handlungsempfehlungen, die von produktiven Projekten aufgegriffen werden können, die eine Alternative zum kapitalistischen Profitmodell suchen – etwa sozial orientierte Genossenschaften, anarchistische Zentren, Umsonstläden oder auch Ökodörfer. Es kann ausprobiert werden, ohne dass dabei erst ein ganzes Land bei einer Wahl oder einer klassischen linken Revolution überzeugt werden muss.

Das Anreiz- und Motivationsmodell ist das entscheidende Element, das die Gratiswelt-Utopie von ähnlichen Modellen unterscheidet. Ziel ist, dass wie im Kapitalismus jedem Interessierten schnell die Vorteile der Teilnahme aufzeigt werden: vorhersehbare Versorgungssicherheit und stetig sinkende Arbeitsbelastung. Im Prinzip sind dies auch die Ziele, die viele Menschen in der kapitalistischen Wirtschaft verfolgen, allerdings benötigen sie dabei den Umweg über das Geldverdienen. Zwar haben einige linke Projekte den Anspruch, auf externe Anreize zu verzichten, doch ist der Meinung des Autors nach hier das Ziel wichtiger als das genaue Vorgehen beim Weg dorthin. Und klare Anreize sind extrem effektiv.

Es gilt natürlich, einen Anfang zu machen. Wenn es einem einzigen Projekt gelänge, eine wirklich funktionierende und nachhaltig kostenlos produzierende „Gratisfabrik“ zu realisieren, dann könnte eine interessante Dynamik entstehen: Da klar wäre, dass hinter dem Konzept mehr als Träumerei steckt, könnten sich plötzlich viel mehr Menschen für das Modell interessieren. Mehr Fachkräfte würden an Lösungen für noch vorhandene Probleme tüfteln, und die Entwicklung ginge plötzlich weitaus schneller voran. Solche Momente gab es in der Vergangenheit bei Immaterialgüter-Projekten, wie bei Open-Source-Software und Wikipedia: Nach einer langsamen Anlaufphase kam dann ein Netzwerkeffekt zum Tragen. Gelänge ein solcher Kipp-Punkt bei der Produktion lebenswichtiger Güter, wäre ein großer Schritt zur Realisierung der Gratiswelt-Utopie gemacht.

Was tun? Es gibt bereits Projekte, deren Arbeit sich an einem ähnlichen wie dem hier vorgestellten Modell orientiert und die interessierte Leser unterstützen können. Das größte ist vielleicht Open Source Ecology, das seinen Sitz in den USA hat, aber auch in Deutschland einen Ableger besitzt. Dazu kommt die weltweit aktive FabLab-Bewegung, die offene Werkstätten mit automatisierten Produktionstechnologien wie 3D-Druckern und CNC-Maschinen aufbaut. Auch Forschung ist notwendig, sowohl an Lösungen für technische als auch organisatorische Herausforderungen. Mit Ideen zur Kombination von Commons-Produktion und Kreislaufwirtschaften befasst sich beispielsweise die internationale Bewegung der Open Source Circular Economy Days (OSCEDays). Erwähnt werden sollen auch anarchokommunistische und syndikalistische Gruppierungen, die seit dem 19. Jahrhundert ähnliche Ziele verfolgen und einen bereits langen Erfahrungsschatz aufweisen.

Aber grundsätzlich ist die Unterstützung aller Projekte hilfreich, die mit Commons-Prinzipien kompatibel sind – insbesondere solche, die ihre Technologien, aber auch Erfahrungen und Organisationsprinzipien offenlegen und damit einen stetig wachsenden Schatz freien Wissens aufbauen, der von jedem genutzt werden kann. Dieses Wissen wird entscheidend dafür sein, dass das Modell realisiert werden kann.

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.