Aus Sicht der klassischen Wettbewerbstheorie führt uneingeschränkte Konkurrenz zu einem optimalen wirtschaftlichen Output. Daher sei ein gesellschaftlicher Zustand anzustreben, in dem der Leistungswettbewerb als zentrales Anreiz-, Steuerungs- und Kontrollinstrument fungiere. Während die statische Gleichgewichtstheorie einen Trend zu vollkommener Konkurrenz zu erkennen glaubt, werden von der dynamischen Wettbewerbstheorie Marktunvollkommenheiten akzeptiert, ja sogar als positiv bewertet.

Nach dem Urteil der Politikwissenschaftlerin Christina Deckwirth hat sich die heutige EU diesem neoliberalen Leitprinzip verschrieben. Sie konstatiert einen grundlegenden Wandel seit den 70er Jahren, als ihr Vorläufer EG noch den Ausbau der Infrastruktur in nationaler Regie tolerierte. Anstelle der Absicherung verschiedener Kombinationen von öffentlichen und privaten Wirtschaftseinheiten werde nun „ein Umbau zu wettbewerbsorientierten Ökonomien“ angestrebt. Wirtschaftspolitische Entscheidungen müssen EU-Binnenmarktvorschriften genügen, was den staatlichen Handlungsspielraum einengt. Anstatt sich der öffentlichen Daseinsvorsorge zu widmen, müssen sich Staatslenker etwa bei Fragen der Subventionierung oder der Auftragsvergabe dem europäischen Wettbewerbsrecht unterwerfen.

Der Liberalisierungs- und Privatisierungsprozess sei besonders durch die Einführung der Maastricht-Kriterien vorangetrieben worden. Der Sparzwang erschwere konjunkturpolitische Maßnahmen mit der Folge schwächeren Wirtschaftswachstums und sinkender Steuereinnahmen. Privatisierungserlöse würden zwar vorübergehende Erleichterung schaffen, vergrößerten jedoch in Verbund mit der Deregulierung der Kapitalmärkte die Vermögens- und Einkommensunterschiede.

Müssen jene zweifellos negativen Erscheinungen aber nicht als unvermeidbare Kollateralschäden interpretiert werden? Angesichts der hohen Rohstoffabhängigkeit wie auch der weit fortgeschrittenen Integration in den globalen Markt begreifen EU-Entscheidungsträger den Erhalt und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit als zentrale Aufgabe. Besonders viel versprechen sie sich vom vergrößerten Binnenmarkt und vom gewachsenen Konkurrenzdruck. Negative Folgen für einzelne Regionen und Wirtschaftszweige, die allgemein mit Beschäftigungseinbrüchen einhergehen, erscheinen als tragisch aber unvermeidlich. Mittels EU-Finanzhilfen sollen entstandene Defizite und Strukturschwächen behoben werden.

Ziel der Wettbewerbsorientierung ist nicht allein, auf globale Herausforderungen adäquat reagieren zu können. Das eigene Beispiel soll Schule machen und die Handelspartner von den Vorzügen einer Öffnung ihrer Märkte für Güter- und Kapitaltransfers überzeugen. Wenn Fairness eingeklagt wird, dann setzen die EU-Spitzen selbst die Maßstäbe. Dass diese von den eigenen Interessen diktiert werden, liegt auf der Hand. Unterschlagen wird, dass wirtschaftlicher Aufstieg vielerorts und im historischen Rückblick überhaupt erst durch eine selektive und zuweilen vollkommene Marktabschottung möglich wurde.

Wettbewerb als Motor der Produktivkraftentwicklung

Offenbar handelt es sich bei der Förderung und Gewährleistung von Wettbewerb um ein zweischneidiges Vorhaben, bei dem die jeweilige Interessenlage der Akteure von Bedeutung ist. Dennoch dürfte außer Frage stehen, dass die atemberaubende Produktivitätsentwicklung der letzten beiden Jahrhunderte ohne die weitgehend freie Konkurrenz der Wirtschaftssubjekte kaum stattgefunden hätte.

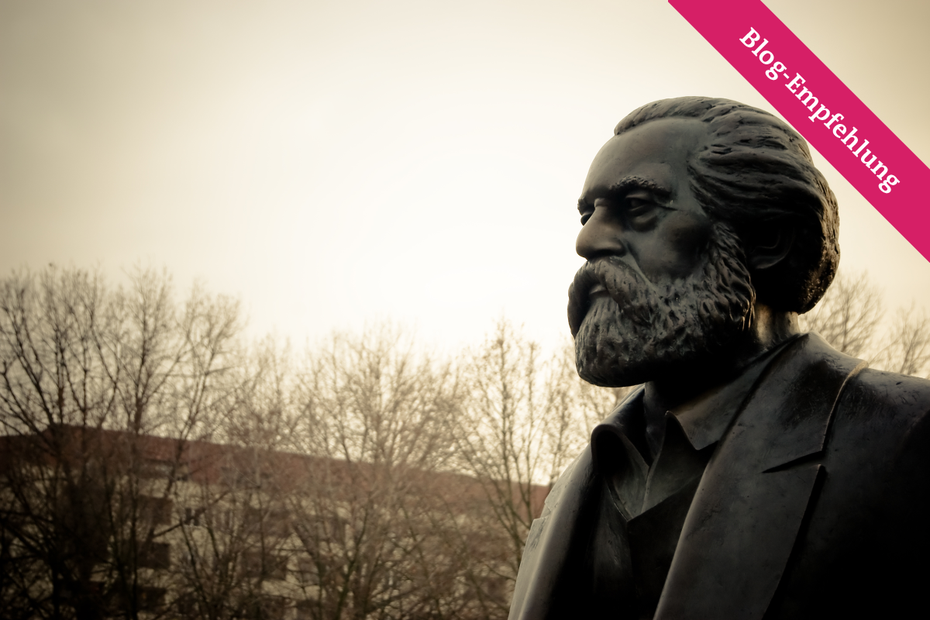

Wie essentiell Wettbewerb für die kapitalistische Produktionsweise ist, drückt Karl Marx wie folgt aus: „Die freie Konkurrenz ist die verwirklichte Entwicklung des Kapitals. Durch sie wird als äußerliche Notwendigkeit für das einzelne Kapital durchgesetzt, was der Natur des Kapitals entspricht.“ Es seien gerade die Schranken des Wettbewerbs gewesen, die den Lebensraum vorkapitalistischer Verhältnisse konstituierten. Indem die Konkurrenz zum „regelnden Prinzip der Produktion“ wurde, seien neue Zwänge entstanden, denen die von feudalen Fesseln befreiten Individuen unterworfen wurden.

Der Wettbewerbsaspekt sei jedoch unzureichend, um die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus zu erklären. Die Konkurrenz, der „wesentliche Motor der bürgerlichen Ökonomie, etabliert nicht ihre Gesetze, sondern ist deren Exekutor. Unbeschränkte Konkurrenz ist darum nicht die Voraussetzung für die Wahrheit der ökonomischen Gesetze.“ Indem sie sich in unterschiedlichen Profitraten, Löhnen und Preisen offenbare, verschleiere sie den Blick auf den Ursprung der Kapitalakkumulation, die Entstehung von Mehrwert.

Der Konkurrenzmechanismus treibt die Wirtschaftsakteure nicht nur zu Höchstleistungen, sondern spreizt ebenso deren Erfolgspotentiale. Nun existieren laut Marx sowohl branchenspezifische als auch branchenübergreifende Faktoren, die nivellierend wirken. Unternehmen mit geringer Produktivität würden von erfolgreicheren Rivalen verdrängt werden. Danach würden sich die verbleibenden Marktteilnehmer erneut auf Augenhöhe befinden. Zugleich sorge die Jagd nach Extraprofiten dafür, dass sich die Profitraten unterschiedlicher Wirtschaftssektoren angleichen. Kapital fließt allgemein dorthin, wo eine günstige Angebot-Nachfrage-Konstellation einen überdurchschnittlichen Gewinn verspricht.

Ausschaltung von Konkurrenz als strategisches Ziel

Gemäß der Marx’schen Theorie reproduziert sich die Konkurrenz auf jeweils höherer Stufenleiter immer wieder neu. Sie kann damit ihrer Funktion als Stimulator der Produktivkraftentwicklung weiterhin gerecht werden. Die Wirtschaftsakteure haben jedoch ein Interesse daran, sich dem Konkurrenzdruck zu entziehen. Durch Konzentration und Zentralisation der Produktion sollen zum einen Synergie-Effekte erzielt, zum anderen die Wettbewerbslage verbessert werden. Den Trend zu immer größeren Wirtschaftseinheiten beurteilt Marx überwiegend positiv. Andernfalls wären beträchtliche Investitionen wie zu seiner Zeit beim Eisenbahnbau kaum realisierbar gewesen.

Insbesondere die Zentralisation, d.h. das Schlucken und Verdrängen kleiner Kapitalisten durch größere, ziele auf das Erlangen einer Monopolstellung ab. „Der Gegensatz der Konkurrenz ist das Monopol. ... Jeder Konkurrierende muss wünschen, das Monopol zu haben, mag er Arbeiter, Kapitalist oder Grundbesitzer sein. Jede kleinere Gesamtheit von Konkurrenten muss wünschen, das Monopol für sich gegen alle anderen zu haben. Die Konkurrenz beruht auf dem Interesse, und das Interesse erzeugt wieder das Monopol; kurz, die Konkurrenz geht in das Monopol über.“

Wenn Marx hier als zentrales Motiv das Streben nach Extraprofiten ausmacht, verwirft er dennoch nicht den von ihm postulierten Trend zur Durchschnittsprofitrate, da Konkurrenz nicht verschwinde. Schließlich seien Konkurrenz und Monopol nicht nur als Widerstreit, sondern auch als Synthese zu begreifen:

„Die Monopolisten machen sich Konkurrenz, die Konkurrenten werden zu Monopolisten. Wenn die Monopolisten die Konkurrenz unter sich durch Aktiengesellschaften und Kartelle einschränken, so wächst die Konkurrenz unter den Arbeitern, und je mehr die Masse der Proletarier gegenüber den Monopolisten einer Nation wächst, umso zügelloser gestaltet sich die Konkurrenz unter den Monopolisten der verschiedenen Nationen. … Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht ist. Die Zentralisation der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle. Sie wird gesprengt.“

Nun gibt es in der Gegenwart kaum miteinander konkurrierende nationale Monopolisten, stattdessen global agierende Oligopole. Ebenso wenig existiert eine politische Massenbewegung, die dem Kapitalismus den Garaus machen würde. Dagegen lag Marx richtig mit der Annahme, dass die Produktivkraftentwicklung durch Monopolisierung gehemmt wird. Dies hat Sahra Wagenknecht in ihrem Werk „Freiheit statt Kapitalismus“ detailliert nachgewiesen.

Koexistenz von Monopol- und Konkurrenzstrukturen

Zahlenangaben zur Konzentration globaler wirtschaftlicher Macht finden sich in einem Artikel von Thomas Trepnau, wobei er sich auf eine Untersuchung von Schweizer Analytikern der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich bezieht. Das Material stammt von der Datenbank ORBIS. Es wurden „mit einem mathematischen Modell diese Daten auf die wesentlichen Verknüpfungen komprimiert und daraus 43060 transnational tätige Konzerne herausgefiltert. Durch Beteiligungen und Verknüpfungen dieser Unternehmen an anderen Konzernen ergibt sich, dass 1318 Firmen den Kern der globalen Wirtschaft bilden. Aus diesem Kern haben die Züricher Forscher dann 147 Unternehmen herausgefiltert, die das Machtzentrum der Weltwirtschaft darstellen.“

Bei globalen Akteuren handelt es sich überwiegend um Oligopole, die eine zunehmende Anzahl von Wirtschaftszweigen beherrschen. Mithilfe von Produktionsbeschränkungen, einer Aufteilung von Märkten und über Kapitalverflechtungen etwa durch einen gemeinsamen Besitz von Zulieferern gelingt es ihnen, das Angebot zu kontrollieren und das Preisniveau zu halten. Potentielle Rivalen werden mittels technologischen Vorsprungs, über Rechte auf Patente, Designs und Marken wie auch durch erfolgreichen Lobbyismus fern gehalten. Im Gegensatz zur Annahme von Marx befinden sich die Profitmargen fortwährend auf einem überdurchschnittlichen Niveau.

Zugleich hat die Konkurrenz unter Lohnabhängigen im Zuge der Globalisierung zugenommen. Dasselbe gilt für kleinere und mittlere Unternehmen, die ihre Existenz häufig dem Outsourcing wenig rentabler und risikobehafteter Tätigkeitsfelder durch Großkonzerne verdanken. In beiden Fällen handelt es sich überwiegend um Vertreter der unteren und mittleren Einkommensschichten. Wenn sie nun mit Monopolisten interagieren, dann verlieren sie gleich doppelt: Als Käufer müssen sie überhöhte Preise zahlen und als Verkäufer sind sie gezwungen, für ein geringeres Entgelt eine höhere Leistung zu erbringen.

Indem der Konkurrenzdruck vor allem Geringverdiener trifft, während die Bezieher hoher Einkünfte von Monopolerträgen profitieren, nimmt die gesellschaftliche Ungleichheit unweigerlich zu. Weil wohlhabende Haushalte ihren Konsum trotz Mehreinnahmen kaum steigern, wird die Nachfrage nach Gütern des Endbedarfs durch die Umverteilung von Arm zu Reich tendenziell abgewürgt. In der Folge sinken Investitionsbereitschaft, wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung. Neben privater Verschuldung muss die öffentliche Hand zunehmend in die Bresche springen, um Nachfrage zu generieren.

Politiker in der Zwangsjacke

Kommunale und staatliche Akteure geraten in eine recht unbequeme Lage. Ein rapides Sinken der privaten Einkommen und der gesellschaftlichen Leistungen gilt es unbedingt zu vermeiden. Andernfalls müssen Politiker um ihre Wiederwahl bangen, zumal wenn sich Unruhen, soziale Marginalisierung und Kriminalität ausbreiten. Zusätzliche wirtschaftliche Aktivitäten sollen das Nachfragedefizit kompensieren, das der wachsenden Einkommensschere geschuldet ist. So bemühen sich politische Repräsentanten um Privatinvestitionen, die durch Bürgschaften, Subventionen, Zuschüsse und Steuerermäßigungen wie auch durch verschiedenartige Vorleistungen angelockt werden.

Da sich Staaten und Kommunen in einer Standortkonkurrenz befinden, werden potentiellen Investoren auch anderswo günstige Angebote unterbreitet. Nun hat sich aber der Investitionsbedarf infolge zurückbleibender Nachfrage vermindert. Dies manifestiert sich in den Bruttoinvestitionsraten, die trotz vielfältiger Anreize gesunken sind. Der Durchschnitt der letzten fünf Jahre liegt in der EU mit 19,5 Prozent um zwei Prozentpunkte unter dem Wert der ersten Dekade dieses Jahrhunderts. Einen gleichgroßen Rückgang haben die USA und Japan zu verzeichnen. Was verbleibt, sind einerseits Einnahmeausfälle der öffentlichen Haushalte durch geringere Unternehmenssteuern und andererseits vermehrte Ausgaben durch Vorleistungen.

Nutznießer der zwischenstaatlichen Konkurrenz sind die gehätschelten Großkonzerne. Sie tun letztlich nichts anderes, als den Angebotsüberhang auf dem Markt für Investitionsstandorte im eigenen Interesse zu nutzen. Obwohl dieser Umstand Staatslenker ärgern dürfte, wären sie dennoch töricht, würden sie nicht auf die Wünsche potentieller Anleger weitestmöglich eingehen. Jede produktive Investition schafft Arbeitsplätze unmittelbar wie auch mittelbar über verschiedene Bumerang-Effekte. Allein um den technologischen Anschluss nicht zu verlieren, erscheinen Zugeständnisse inklusive mancher kostspieliger Vorleistungen unvermeidlich.

Private Investoren erwarten Rechtssicherheit, eine funktionierende Infrastruktur und eine leistungsfähige und -bereite Belegschaft, die ein „moderates“ Lohnniveau und flexible Arbeitsbedingungen akzeptiert. Gewerkschaftliche Aktivitäten gelten als störend, desgleichen eine einflussreiche Umwelt- und Verbraucherschutzlobby. Selbst wenn Forderungen erhoben werden, die sozial- und rechtsstaatliche Grundlagen tangieren, müssen politische Entscheidungsträger Gesprächsbereitschaft signalisieren und „Good Will“ demonstrieren.

Ebenso ist in den EU-Staaten der Spitzensteuersatz für Privatpersonen gesenkt worden. Mit dieser Maßnahme soll vornehmlich Steuerflucht eingedämmt werden. Außerdem werden Steuerermäßigungen und sogar -nachlässe mit der Hoffnung gewährt, reiche Privathaushalte zu einer Repatriierung ihrer Vermögen bewegen zu können. Wie bei Lockangeboten für Investitionen führt auch der Wettbewerb um Großsteuerzahler letztendlich zu einem Rückgang der öffentlichen Einnahmen, weil andere Staaten sich genötigt sehen nachzuziehen.

Finanzielle Zugeständnisse bei gleichzeitigen Einnahmeausfällen zwingen zu einer fortgesetzten Kreditaufnahme. Mit zunehmender Staatsverschuldung wächst der Schuldendienst, wobei Privatanleger als potentielle Käufer von Staatsanleihen über deren Konditionen entscheiden. Deutschland sieht sich gegenwärtig veranlasst, ein Wachsen des Schuldenbergs kredithungriger EU-Mitglieder zu verhindern, um nicht zuletzt selbst haften zu müssen. Die Verschuldung soll vor allem deshalb eingedämmt werden, damit die Position der EU im globalen Wettbewerb mit den großen Kontrahenten aus Amerika und Asien keinen Schaden erleidet.

Sachzwänge und linke Pauschalkritik

Zwar verbleiben jedem Staat gewisse Freiräume, um den sozialen und wirtschaftlichen Interessen der Bevölkerungsmehrheit Rechnung zu tragen. In dem Umfang, wie sie genutzt werden, vermindern sich jedoch meist die Optionen für künftiges politisches Handeln. Wenn eine Regierung dagegen der Bevölkerung herbe Einschnitte zumutet und die Position der Arbeitnehmer schwächt, kann sie mit dem Wohlwollen und einem höheren Engagement von Kapitalgesellschaften und Privatanlegern rechnen. Über wachsende Steuereinnahmen würde sich schließlich der politische Handlungsspielraum vergrößern. Diesen Weg hat Deutschland nach der Jahrtausendwende mittels Agenda 2010 und Hartz IV-Gesetzgebung erfolgreich beschritten.

Nun decken sich die Erfordernisse, die den Regierenden angesichts der aktuellen Wettbewerbskonstellation als Sachzwänge entgegentreten, zu einem beträchtlichen Teil mit den Interessen der reichen Oberschicht. Daraus ziehen Teile der Linken den Schluss, dass es primär deren Wünsche seien, die politischen Entscheidungen zugrunde liegen würden. Es sei doch offenkundig, dass Wirtschaftslobbyisten sowohl in Brüssel als auch in den jeweiligen Landeshauptstädten Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen würden. Gleichfalls bekunde die von Steuererleichterungen profitierende gesellschaftliche Elite - führende Medienvertreter, akademische Freiberufler sowie Spitzenkräfte aus Wirtschaft und Wissenschaft - ihre Dankbarkeit durch wohlwollende Statements.

Solange die sich aus der Konkurrenzlage ergebenden Zwänge weitgehend ignoriert werden, gelingt es zwar ein Feindbild zu kreieren, aber kaum eine realistische Alternative anzugeben. Dann erscheint es auch konsequent, wenn den linken Regierungen in Griechenland und Portugal ein „Umfallen“ attestiert wird. Ebenso wenig konstruktiv ist eine Pauschalkritik an der Wettbewerbspolitik der EU. Die konstatierten Probleme, u.a. wachsende Einkommensunterschiede und eine angespannte Finanzlage der öffentlichen Haushalte, entstehen nicht durch Liberalisierung und Wettbewerb an sich. Ursache ist vielmehr die Parallelexistenz von Konkurrenz- und Monopolstrukturen, die Marktteilnehmer in eine ungleiche Lage versetzt und Reiche zu Lasten von Armen begünstigt.

Anstatt Regierungen dafür zu schelten, dass sie im wohlverstandenen nationalen Interesse äußerem Druck nachgeben, sollten Wege gesucht werden, wie die Politik den eigenen Handlungsspielraum vergrößern kann. Tatsächlich leiden alle Staaten unter dem Erpressungspotential von globalen Konzernen und vermögenden Haushalten, wenn auch in jeweils unterschiedlichem Umfang. Regierungen sollten sich auf ihr Gemeininteresse besinnen und ruinösen Standortwettbewerb beenden. Selbst jene Staaten, die gegenwärtig vom Ruf einer Steueroase oder von Sonderwirtschaftszonen profitieren, wären ohne einen Verzicht auf das Gros an Steuern besser gestellt.

Die EU zwischen Laissez-faire und Macrons Vision

Eine in der EU längst überfällige Maßnahme wäre die Vereinheitlichung der Unternehmenssteuer. Diese Forderung findet sich in der „Vision für Europa“ des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Ebenfalls verlangt er eine Besteuerung von Finanz-Transaktionen. Es würde jedoch einige Mühe kosten, alle EU-Staaten auf eine solche Agenda einzuschwören.

Noch mehr Ungemach droht seitens der Kapitaleigentümer, wobei statt der erwarteten Mehreinnahmen sogar Verluste entstehen können. Denn jede zusätzliche finanzielle Belastung würde eine Unternehmensleitung veranlassen, neue Kosten-Nutzen-Berechnungen anzustellen. Ist eine kritische Schwelle überschritten, dann wird die Produktion an günstigere Standorte verlegt. Die Folgen für die betroffene Volkswirtschaft wären erheblich. Neben dem Verlust von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen würde die Handelsbilanz belastet werden, entweder durch eine Minderung der Exporterlöse oder durch einen steigenden Importbedarf. Ähnlich negative Folgen hätte eine Steuer auf Finanz-Transaktionen, eine größere steuerliche Belastung von Kapitaleinkünften oder eine Verschärfung der Steuerprogression, da wohlhabende Privathaushalte zu Vermögenstransfers ins Ausland animiert würden.

Anscheinend kommt die EU im Fall einer höheren Besteuerung von Gewinnen und großen Einkommen nicht umhin, den Kapitalverkehr zu kontrollieren und bedarfsweise zu restringieren. Ferner sind Importbeschränkungen zur Abwehr von Gütern notwendig, die außerhalb der EU mittels Steuer-Dumping billiger hergestellt werden. Andernfalls wären wachsende Außenhandelsdefizite die Folge.

Würden dann nicht hehre Prinzipien aufgegeben werden, zumal die Forcierung von Freihandel und freiem Kapitalverkehr ein Hauptanliegen der EU ist? Wird - sollte das neoliberale Credo zutreffen - nicht eine Chance vertan, allen Beteiligten maximalen Nutzen zukommen zu lassen? Nein, im Gegenteil würden sich mit einer Liberalisierung von Märkten die Interaktionen zwischen Monopolisten und unter harter Konkurrenz stehenden Marktteilnehmern häufiger und unkontrollierter ereignen. Dies hätte für die große Mehrheit der Lohnabhängigen, Kleinunternehmer, Kommunen und Staaten negative Konsequenzen, da sie in der Regel der schwächere Part wären.

Versteckter Protektionismus statt Freihandel

Wo Freihandel und uneingeschränkter Kapitaltransfer umgesetzt werden, dienen sie eher der Markteroberung und der Ausschaltung von Konkurrenz als der Gewährleistung fairer Wettbewerbsbedingungen. Ein Paradebeispiel ist das Cotonou-Abkommen der EU mit 79 Staaten aus dem karibischen, afrikanischen und pazifischen Raum, früher bekannt als Lomé-Abkommen. Es zwingt die „Partner“ zur Öffnung ihrer Märkte und zu Rechtsgarantien für die Ausbeutung von Rohstoffen. Korrupte Regierungen fungieren vielerorts als lokale Statthalter europäischer Protektoren und zeigen sich nicht selten desinteressiert an den sozialen und volkswirtschaftlichen Erfordernissen ihrer Länder.

Den großen Wirtschaftspartnern Asiens und Nordamerikas begegnet die EU gezwungenermaßen auf Augenhöhe. Angesichts starker Interessendivergenzen haben Freihandelsbestrebungen mit einem spürbaren Gegenwind zu kämpfen, wie auf dem letzten G20-Treffen in Hamburg wiederholt sichtbar wurde. Die hiesigen Medien und Politiker haben besonders China ins Fadenkreuz genommen, dem Protektionismus sowie Preis- und Währungsdumping vorgeworfen werden. Wenn über unmenschliche Arbeitsbedingungen und Umweltzerstörungen in manchen Staaten Asiens berichtet wird, dann geht es meist nicht nur um humane und ökologische Aspekte, sondern es wird gleichermaßen eine Verzerrung des Wettbewerbs beanstandet.

Wie berechtigt die Vorwürfe gegen asiatische Handelspartner auch sein mögen, so wenig Grund hat die EU, sich als konsequenter Verfechter des Freihandels aufzuspielen. Versteckter Protektionismus wird etwa über Normen, Qualitätsvorschriften, Sicherheitsanforderungen und Umweltverträglichkeitsbestimmungen fortlaufend praktiziert. Durch deren häufige Veränderungen werden einheimischen Wirtschaftsakteuren Wettbewerbsvorteile verschafft. Darüber hinaus werden sie durch Subventionen und staatliche Aufträge konkurrenzfähig gemacht, was die EU im Gegenzug der chinesischen und US-amerikanischen Seite vorwirft.

Restriktionen von Handel und Kapitalinvestitionen werden in den westlichen Industrieländern zudem politisch begründet. Zum einen soll eine Befolgung von Wirtschaftssanktionen erzwungen, zum anderen ein Transfer von Spitzentechnologien verhindert werden, insbesondere wenn diese für militärische Zwecke eingesetzt werden können. Da hier ein erheblicher Ermessensspielraum besteht, wird Unsicherheit erzeugt, sodass sich mancher potentielle Handelspartner oder Investor zurückhält.

Überhaupt ist die Annahme, dass ein fairer Wettbewerb möglich sei, höchst fragwürdig. Zu unterschiedlich sind die Voraussetzungen der einzelnen Staaten. Für die Konkurrenzfähigkeit von Produktionsstandorten und von Handelsgütern sind u.a. der Zustand der Infrastruktur, der Stand von Wissenschaft und Forschung, das Bildungsniveau, die globale Eingebundenheit sowie Erfahrungen in Marketing und Finanzmanagement maßgebend. Neben diesen für jeden Staat prinzipiell erreichbaren Standortfaktoren gibt es auch natürliche wie Vorkommen an fossilen und regenerierbaren Rohstoffen, die geografische Lage, das Klima, die Bevölkerungsdichte und -homogenität sowie die Größe des nationalen Marktes wie auch des Sprach- und Kulturraums.

Volkswirtschaftliche Interessen kontra Marktöffnung

Anstatt ein Höchstmaß an Freihandel anzustreben und für unbehinderte Finanztransfers zu votieren, sollten die jeweiligen nationalen Interessen zum Leitmotiv erhoben werden. Wenn Firmen und Individuen frei über Grenzen hinweg agieren, dann bleiben volkswirtschaftliche Anliegen recht oft auf der Strecke. Um diese durchzusetzen zu können, müssen Regierungen über ein Instrumentarium von Handels- und Kapitalverkehrskontrollen verfügen. Dann ließen sich nach Bedarf Steuern erheben, mit denen Infrastrukturvorhaben finanziert werden können. Die EU sollte hierbei im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit Unterstützung leisten, anstatt eigenen Privatinvestoren durch ein Gefügig-Machen lokaler Machthaber den Weg zu ebnen.

Die in globalen Handelsbeziehungen auftretenden Probleme betreffen ebenso den Waren- und Kapitalverkehr innerhalb der EU. Der über Jahrzehnte praktizierte Freihandel zwischen Staaten mit unterschiedlicher Wettbewerbsfähigkeit hat vielerorts eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Lokale Produzenten wurden entweder geschluckt oder durch preisgünstigere und attraktivere Produkte aus EU-Partnerländern in den Konkurs getrieben.

Parallel zum wirtschaftlichen Kahlschlag wurden in konkurrenzschwachen Staaten und Regionen Anstrengungen unternommen, wettbewerbsfähige Produktionsstätten anzusiedeln. Ein niedriges Lohnniveau und eine wirtschaftsfreundliche Regierungspolitik zogen manche Investoren an. Oftmals fanden sich jedoch später günstigere Produktionsstandorte außerhalb der EU. Der über den Regionalfonds und andere Strukturhilfen geleistete Einsatz konnte letztlich seine Funktion nicht erfüllen, die Wettbewerbskluft zwischen den EU-Mitgliedern sukzessive zu schließen. Den Misserfolg dieses Vorhabens dokumentieren die weiterhin hohen Transferzahlungen.

Das Gefälle zwischen reichen und armen EU-Staaten hat sich kaum verringert. Anstatt die Fördermittel im Zuge einer Angleichung des Wirtschaftsniveaus reduzieren zu können, haben sie sich seit der Jahrtausendwende nahezu verdoppelt. Ohne diese Alimentation wäre es offenbar nicht einmal gelungen, den Status quo zu erhalten.

Perspektiven wettbewerbsschwacher EU-Volkswirtschaften

Sollte das Ziel einer relativen Abschottung der EU mittels Handels- und Kapitalverkehrskontrollen angestrebt und umgesetzt werden, dann würde die Abhängigkeit der EU-Staaten voneinander erheblich zunehmen. Alleingänge wie Irlands Rolle als Tor US-amerikanischer Firmen oder Versuche, über den Russland- oder den Asienhandel ein weiteres wirtschaftliches Standbein zu erhalten, wären weitgehend blockiert.

Damit EU-Staaten, die sich in einer schwachen Wettbewerbsposition befinden, nicht vollends zurückfallen, müssten die EU-Zuschüsse beträchtlich angehoben und zugleich verstetigt werden. Die Geberländer werden dazu aber nur schwerlich in der Lage sein, da sie selbst unter wachsendem finanziellen Druck stehen. Zudem wären die Regierungen dem Vorwurf von Populisten ausgesetzt, dass mit dem Fleiß und der Leistung der eigenen Bürger anderswo Faulheit und Unvermögen unterstützt würden.

Es gibt allerdings eine Alternative, die keine größeren Finanztransfers erfordert und zugleich die abgehängten Staaten zu wirtschaftlicher Eigeninitiative anspornt. Sie besteht in der Erteilung von Genehmigungen, den EU-internen Güter- und Kapitalverkehr im nationalen Interesse einschränken zu können. Ferner wären Sonderregelungen für den EU-externen Handel vorstellbar. Diese ließen sich zeitlich beschränken und mit Übergangsphasen versehen.

Eine solche Vision hätte mehr Gemeinsamkeiten mit den Bestrebungen der ungarischen Regierung unter Viktor Orbán als mit den Vorstellungen Emmanuel Macrons. Während sich Ungarn gegenwärtig offen mit den EU-Spitzen anlegt, werden in anderen Mitgliedstaaten Richtlinien und Bestimmungen der EU heimlich unterlaufen. So wird bei Projekten, die EU-weit ausgeschrieben werden müssen, viel Phantasie aufgewandt, um sie nationalen Anbietern zuschanzen zu können. Derartige Praktiken sind in Brüssel seit Jahrzehnten bekannt, ohne dass für den augenscheinlichen nationalen Bedarf Verständnis gezeigt und ein rechtlicher Rahmen erwogen wurde.

Anstatt konkurrenzschwachen EU-Mitgliedern den Einsatz von Mitteln zum Schutz ihrer Volkswirtschaften zuzubilligen, riskiert Macrons Konzept der vertieften Integration die Entstehung eines neuen frankophonen Afrikas. Mit Mittel-Osteuropa und großen Teilen Südeuropas würde es nach dem EU-Austritt Großbritanniens mehr als ein Drittel der EU-Bürger beherbergen. Diese hätten gemäß dem 2005 in Kraft getretenen Freizügigkeitsgesetz die Möglichkeit, in prosperierende Gegenden der EU umzusiedeln. Sollten die wettbewerbsschwachen Staaten und Regionen weiter zurückfallen, dann wären europainterne Wanderungsbewegungen ungeahnten Ausmaßes kaum mehr zu vermeiden.

Dieser Beitrag ist zuerst auf dem Heise-Portal "Telepolis" erschienen.

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.