Es gab eine Zeit, da diffamierten ranghohe Politiker die Armen im Land als „Parasiten“. Wer nun meint, das könne nur im vorletzten Jahrhundert oder während der Nazi-Barbarei geschehen sein, der liegt komplett daneben. Im Sommer 2005 verbreitete Wirtschafts- und Arbeitsminister Wolfgang Clement (damals noch in der SPD) über sein Bundesministerium ein Papier mit dem Titel „Vorrang für die Anständigen – Gegen Missbrauch, Abzocke und Selbstbedienung im Sozialstaat“.

Clement ließ seine Mitarbeiter aufschreiben, „die Hemmschwelle für Sozialbetrug“ sei „offensichtlich bei Einigen gesunken, seitdem die Arbeitsverwaltung Sozialleistungen auszahlt und nicht mehr das Sozialamt“. Diese „Mitnahme-Mentalitä

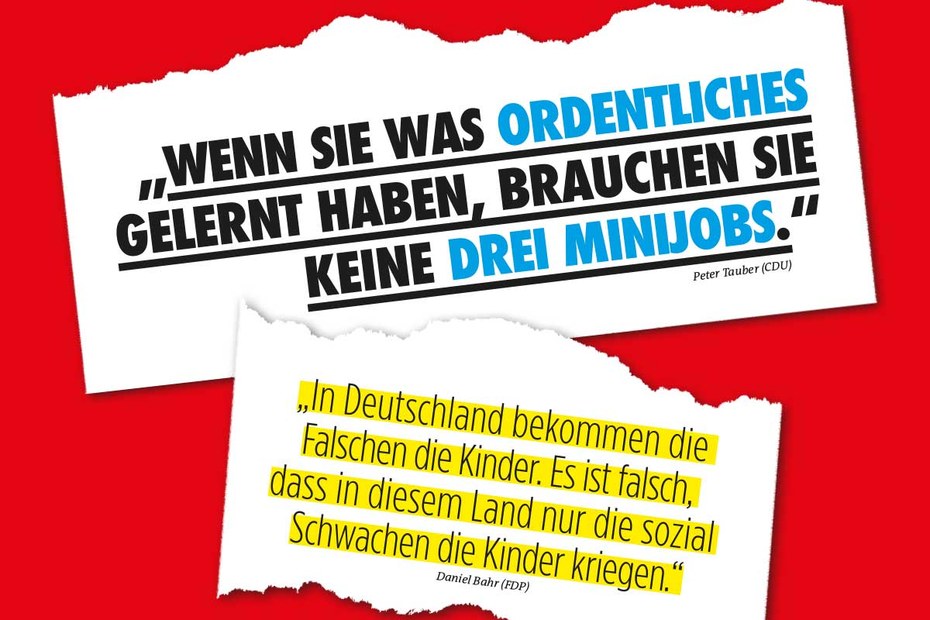

talität“ schade den Arbeitswilligen und damit den „tatsächlich Bedürftigen“.Das mutmaßliche Ausmaß der Schwarzarbeit erregte die Autoren so sehr, dass sie einen Vergleich formulierten: „Biologen verwenden für ‚Organismen, die zeitweise oder dauerhaft zur Befriedigung ihrer Nahrungsbedingungen auf Kosten anderer Lebewesen – ihren Wirten – leben‘, übereinstimmend die Bezeichnung ‚Parasiten‘.“Kurz zuvor, im Mai 2005, hatte Der Spiegel über den von SPD und Grünen durchgesetzten Sozialstaatsumbau getitelt: „Die total verrückte Reform: Milliardengrab Hartz IV“. Unter der Überschrift „Der Hartz-Horror“ kündigte das Magazin „das größte Finanzdebakel seit der deutschen Einheit“ an, das aus Konstruktionsfehlern der Agenda 2010 resultieren werde. Clements Papier war eine Reaktion darauf. Er lenkte die Aufmerksamkeit von der Politik auf den angeblich grassierenden „Sozialbetrug“.Mit nachhaltigem Erfolg: Eine repräsentative Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach kam 2012 zu dem Schluss: „Jeweils zwischen 55 und 60 Prozent der Bevölkerung halten die Leistungsbezieher (eher) für schlecht ausgebildet, (eher) für zu wählerisch bei der Arbeitssuche oder gehen (eher) davon aus, dass sie nichts Sinnvolles zu tun haben, nur die Zeit totschlagen, und sich selbst nicht aktiv um Arbeit bemühen.“ Fast ein Drittel der Befragten teile den Eindruck, dass Menschen in der Grundsicherung nicht arbeiten wollten.Dafür gibt es keinen Beleg. Die Sanktionsquote – also das Verhältnis der mit mindestens einer Sanktion belegten ALG-II-Bezieher zu allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten – lag 2018 bei acht Prozent. Der Großteil entfiel auf sogenannte Meldeversäumnisse. Dazu gehört etwa, wenn jemand einen Termin beim Jobcenter ohne durch das Amt als „wichtig“ deklarierte Gründe nicht wahrnimmt.Fehlender Arbeitswille ist fast nie ein Grund für Sanktionen. Zumal die volkswirtschaftlichen Kosten durch arbeitsunwillige Sozialleistungsbezieher in keinem Verhältnis stehen zu dem Bild, das die Politik von dieser Gruppe zeichnet. Es lohnt sich, an konkrete Beispiele zu erinnern.Placeholder image-1Im Mai 2005 übergoss der damalige Bremer Wirtschaftssenator Peter Gloystein (CDU) auf einem Bremer Marktplatz bei der Eröffnung eines Weinfestes einen anwesenden Obdachlosen mit Sekt und spottete: „Hier hast du was zu trinken.“ Stefan Müller, der damalige arbeitsmarktpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, regte im Juni 2006 in einem Interview mit Bild einen Arbeitsdienst an: „Alle arbeitsfähigen Langzeitarbeitslosen müssen sich dann jeden Morgen bei einer Behörde zum Gemeinschaftsdienst melden und werden dort zu regelmäßiger, gemeinnütziger Arbeit eingeteilt – acht Stunden pro Tag, von Montag bis Freitag.“Auf dem Wiesbadener Weihnachtsmarkt 2006 warf der Erwerbslose Henrico Frank dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck (SPD) vor, für die hohe Arbeitslosigkeit im Land mitverantwortlich zu sein. Darauf entgegnete der bärtige Politiker, der Mann sehe nicht so aus, als habe er in seinem Leben viel gearbeitet, und gab ihm einen Rat mit auf den Weg: „Wenn Sie sich waschen und rasieren, dann haben Sie in drei Wochen einen Job!“Auch der damalige Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD) trat in diesen Jahren als Exponent der Hartz-IV-Debatte in Erscheinung. Im Interview mit der Rheinischen Post riet er im Juli 2008 Menschen, die ihre Rechnungen für Heizung und Strom kaum bezahlen können: „Wenn die Energiekosten so hoch sind wie die Mieten, werden sich die Menschen überlegen, ob sie mit einem dicken Pullover nicht auch bei 15 oder 16 Grad Zimmertemperatur vernünftig leben können.“Im Februar 2010 stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass die ALG-II-Regelsätze – insbesondere die für Kinder – nicht nachvollziehbar errechnet seien, und forderte die Bundesregierung auf, bis spätestens Ende des Jahres eine grundgesetzkonforme Neuberechnung vorzunehmen. Ein Urteil, das die Hartz-IV-Debatte zu einem der dominanten Themen im medialen Diskurs des Jahres 2010 werden ließ.Zwei Tage nach der Verkündung des Urteils äußerte sich der damalige Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) in der Welt: „Wer dem Volk anstrengungslosen Wohlstand verspricht, lädt zu spätrömischer Dekadenz ein.“ Der Artikel setzte eine Debatte über die in der zitierten Aussage enthaltenen Unterstellungen gegenüber Sozialleistungsbeziehern in Gang.Die Grünen-Politikerin und Tierschutzexpertin Claudia Hämmerling wollte im April 2010 ALG-II-Bezieher zum Einsammeln von Hundekot verdonnern. In einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentursagte sie: „Was auf Gehwegen und an Straßen herumliegt, ist ekelig, der öffentliche Raum darf nicht länger als Kloake benutzt werden.“ Sie schlug vor, dass in jedem Berliner Bezirk mindestens 20 Menschen eingesetzt werden sollten, die sich um die „kleinen Ordnungsaufgaben“ kümmern, denn, so Hämmerling: „Statt bezahlter Arbeitslosigkeit sollten Menschen im öffentlichen Dienst beschäftigt werden.“Kinder gegen ErwachseneIm Rahmen des Bundesverfassungsgerichts-Urteils zettelte die damalige Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) eine Diskussion darüber an, ob der Regelsatz noch einen Anteil für Alkohol und Tabak enthalten sollte. Die Frankfurter Rundschau kommentierte: „So weist der Staat dem Baby 11,90 Euro im Monat für Tabak und Alkohol zu, aber nichts für Windeln. Für Spielzeug gab es rechnerisch 62 Cent, für Kinobesuche und ähnliches 3,83 Euro.“Placeholder image-2Die damalige Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Birgit Homburger, fragte rhetorisch, „ob alles, was derzeit zum Grundbedarf gehört, tatsächlich Grundbedarf ist“. Ende 2010 erhöhte die Bundesregierung den ALG-II-Eckregelsatz für Alleinstehende um fünf Euro und strich den Posten für Alkohol und Tabak. Er wurde ersetzt durch einen Posten für Mineralwasser.Im Juli 2017 schrieb der CDU-Politiker Peter Tauber einem Twitternutzer, der die Löhne in Deutschland beklagte: „Wenn Sie was Ordentliches gelernt haben, brauchen Sie keine drei Minijobs.“ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verkündete 2018 in der WAZ: „Niemand müsste in Deutschland hungern, wenn es die Tafeln nicht gäbe. Hartz IV bedeutet nicht Armut, sondern ist aktive Armutsbekämpfung.“Solche Sprüche sind selten geworden. Nach einer kurzen Phase der verzerrten Sichtbarkeit kommt Armut in den Medien kaum mehr vor. Auf eines aber ließe sich wetten: Wenn das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Hartz-IV-Sanktionen eine Debatte auslöst, dann werden die üblichen Verdächtigen wieder die Existenz von Armut leugnen und ALG-II-Empfänger als Ungeziefer und Schädlinge brandmarken.