Auch die Armen leben nicht vom Brot allein, das wusste schon der Dichter. Also erzählte er von einem Betteljungen, der in der Stadt die Pracht gerochen hat. Der Duft einer Hyazinthe hatte ihn derart berauscht, dass er ohne Geld nach Hause kam. Zur Entschuldigung wollte er später dem Vater sein Entzücken verkaufen. Ohne Erfolg: Es setzte Prügel, und der Knabe blieb hungrig. Traurig lag er im Gras, da fiel ihm auf, dass der Gedanke an die Hyazinthe ihn rettete. Die Nachtigall pfiff ihm ein Lied, „zum Schlaf mit süßem Schall.“ Gottfried Keller, Der Taugenichts, 1851. Nun galt die Hyazinthe unter Freunden der bildungsbürgerlich angehauchten Botanik schon damals als minderwertig. Die Wohlhabenden rümpfen ob des penetranten Geruchs die Nase, do

Worte, die etwas bedeuten

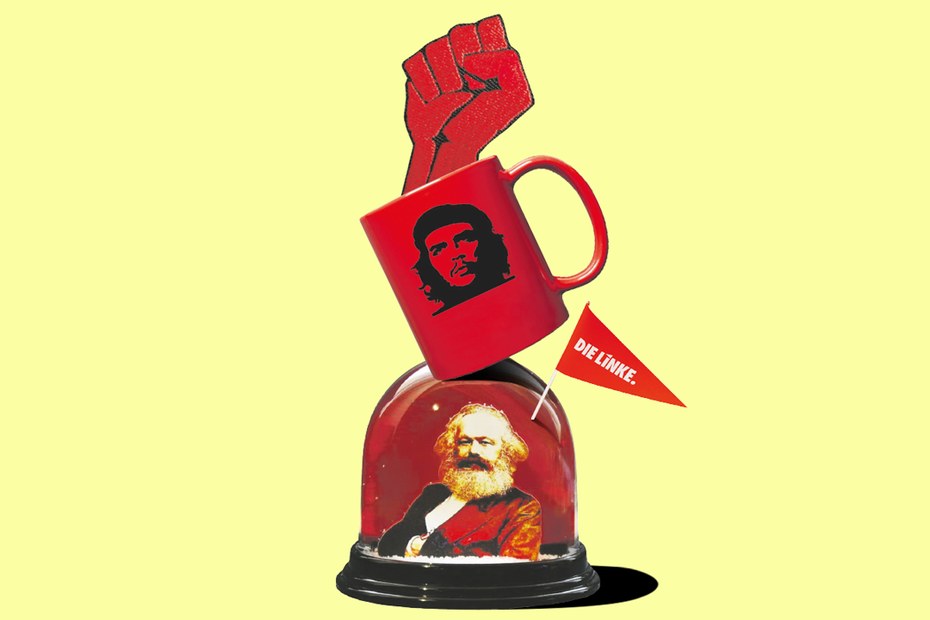

Marketing Die Linke kommt sogar in der Krise kaum vom Fleck, obwohl sie die Interessen der Mehrheit vertritt. Warum? Es liegt wohl auch an ihrer Sprache

Montage: der Freitag, Material: DRESDEN-ONLINESHOP.DE, DPA

die Nase, doch einen Bettler vermag er in seinem Elend zu trösten.Angewiderte MimikKassel, Strategiekonferenz der Linkspartei, 2020. Auf der Bühne steht Christian Leye, Landessprecher der Linken in NRW. Es geht, mal wieder, um Identitätspolitik. Er sagt: „Meine Frage lautet: Wo ist in unserer Politik die Identität des Facharbeiters? Wo ist die Identität der alleinerziehenden Mutter?“ Neben ihm lauert Daniela Trochowski von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die eigentlich die Rolle der Moderatorin einnehmen sollte und stattdessen Leyes Statement durch Kopfschütteln und angewiderte Mimik kommentiert.Leye spricht weiter: „Es geht mir nicht darum, dass wir jetzt alle nach Malle fahren und Sangria trinken. Wenn wir aber anfangen zu schmunzeln, nur weil jemand gern nach Malle fährt …“ Da fällt sie ihm ins Wort: „Das heißt Mallorca! Es ist eine spanische Insel!“ Zustimmendes, gehässiges Gelächter im Publikum. Nie zuvor lieferte das eine Lager der gespaltenen Linkspartei dem gegnerischen Lager so schnell einen Beweis für die Stichhaltigkeit der formulierten Kritik.Die Szene verweist aber noch auf etwas anderes: In der Politik nutzen die besten Inhalte nichts, wenn die Ansprache der Zielgruppen nicht stimmt. Die Erhöhung des Mindestlohns, die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer, die Abschaffung von Hartz IV, bezahlbarer Wohnraum für jeden – all das steht im Programm der Linken, all das läge im Interesse der Bevölkerungsmehrheit, all das wollen die meisten Mallorca-Urlauber; und all das führt dennoch nicht dazu, dass die Linke schon jetzt darüber nachdenken kann, ob sie bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 nun doch nur 30 Prozent erreichen kann oder vielleicht sogar deutlich mehr. Ganz im Gegenteil wird sie sich womöglich sogar mit einem einstelligen Wahlergebnis begnügen müssen.Neben dem in Deutschland tief verankerten Antikommunismus dürfte der zentrale Grund einer sein, dem sich alle etablierten Parteien ausgesetzt sehen: Die Leute glauben einfach nicht, dass die vielen schönen Versprechen auch eingehalten werden. Im Fall der Linkspartei kommt hinzu, dass sie im Bund die soziale Fundamentalopposition spielt, in einigen Ländern aber an Regierungen mit SPD und Grünen beteiligt ist, die zahlreich gegen soziale Grundsätze verstoßen. Ein Exempel mag dafür genügen: Die damalige Bundestagsfraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht hielt im Juni 2017 eine Rede im Bundestag, in der sie die Grundgesetzänderung zur Ermöglichung der Autobahnprivatisierung brillant kritisierte. Am nächsten Tag stimmten die Landesregierungen, an denen die Linke beteiligt war, über den Bundesrat der Privatisierung zu.Natürlich wäre es ungerecht, eine Umsetzung des gesamten Wahlprogramms von einer Partei zu fordern, die in einer Koalition die kleinste Partnerin ist. Wahr ist aber auch: Inzwischen werden Linke bei vielen Menschen als Teil der politischen Eliten wahrgenommen, die zu wenig Bezug zu ihrem eigenen Leben haben und auf sie herabschauen. Darin liegt ein wahrer Kern, wie beispielhaft die erwähne „Malle“-Szene zeigt. Im Ganzen aber bleibt die Linkspartei im Bundestag aufgrund des auf Dauer gestellten Totalausfalls der SPD und wegen der sich derzeit restlicher linker Inhalte entledigenden Grünen die letzte sozialpolitische Vertretung der unteren 30 Prozent der Bevölkerung. Ein Pfund, mit dem die Linke nicht wuchert.Die Politik erfährt immer mehr Ablehnung, und die Gesellschaft politisiert sich zugleich immer stärker. Stumpfe Arbeit, deren Intensität allen Unkenrufen digitaler Befreiungstheologen zum Trotz wieder zunimmt, kann einen Menschen komplett ausschalten. Sie kann einen so mürbe machen, dass jeder Gedanke an Veränderung abhandenkommt. Dann redet man von der Politik wie vom Wetter: Lässt sich nicht ändern, bricht halt so über uns herein, kannste nix machen. Auf der Straße zeigt sich wiederum immer deutlicher die Wut auf die Verhältnisse. Woran liegt es, dass diese Leute den Linken nicht die Bude einrennen? Eine mögliche Antwort ist simpler, als es die Kompliziertheit der Dinge nahelegt: Was, wenn die Linke ganz einfach ein Marketingproblem hat?Um das deutlich zu machen, lohnt der Blick auf eine Berliner Initiative, die in diesem Jahr einen Volksentscheid durchsetzen will. Ihr Ziel: Private Wohnungskonzerne sollen ihr Profitstreben nicht mehr auf Kosten eines Grundrechts auf Wohnen befriedigen können. In der deutschen Hauptstadt steigen die Mieten seit Jahren, Normalverdiener finden dort kaum mehr ein finanzierbares Dach über dem Kopf, Alteingesessene mit günstigen Mietverträgen werden von renditegetriebenen Eigentümern fortgejagt. Dass all das möglich ist, liegt daran, dass der Berliner Senat (dem damals die Linke-Vorgängerpartei PDS angehörte) vor zwei Jahrzehnten zahllose Wohnungen systematisch dem öffentlichen Eigentum entzogen und an Konzerne verscherbelt hatte.Die Initiative will also eine Enteignung rückgängig machen. Und wie nennt sie sich? „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ – ein Name, bei dem selbst der unerfahrenste Werbefuzzi verzweifeln würde. Leider ist das kein Einzelfall. Wenn Netzwerke und Initiativen, auch und vor allem in der Linkspartei, ausreichend Kita-Plätze oder eine angemessene Bezahlung der Pflegearbeit fordern, dann nennen sie das – „Care Revolution“. Das klingt international, radikal, weltoffen und akademisch. Für viele Menschen, um deren Existenz es hier geht, hört es sich aber eher an wie die weltfremde Werbekampagne eines transnationalen Hautcremekonzerns. Was wäre schlimm daran, die deutsche Sprache zu verwenden und Begriffe wie „Pflege“, „Notstand“ oder „Würde“ zu kombinieren?Sprechende AktenordnerLeider hat die gesellschaftliche Trennung der Lebenswelten auch die in Deutschland fast ausschließlich akademisch gebildeten Linken betriebsblind gemacht. Ihnen ist kaum mehr bewusst, dass sie in der öffentlichen Kommunikation stets durch den Filter der herrschenden Meinung wahrgenommen werden. Wer sich in den Massenmedien äußert, steht in einem grundsätzlich das Bestehende für gut befindenden Rahmen – egal, ob er im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auftritt oder in den privaten Boulevardmedien.Wer hier wie dort von Enteignung spricht oder – wie der langjährige Parteivorsitzende Bernd Riexinger es 2020 getan hat – dumme Scherze reißt über „nützliche Arbeit für Reiche“, der macht es der Gegenseite leicht, alles Linke als Ideen zu brandmarken, die auf direktem Weg in den Gulag führen. Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen, das würde bei der Sprache beginnen: kein Kauderwelsch, kein Pseudoradikalismus, dafür eingängige und vor allem originelle Slogans, die nicht nur den Gegner attackieren, sondern auch realistische Ideen formulieren, wie es besser gehen könnte. „Reichtum für alle“, womit die Linke vor Jahren warb, ist eher peinlich als visionär.Das wissen inzwischen die meisten hochrangigen Vertreter der Linkspartei. Aus Angst vor Momenten der Fremdscham wie beim notorisch tapsigen Riexinger entpuppen sie sich als sprechende Aktenordner. Unablässig reden etwa die amtierenden Fraktionschefs Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch von „öffentlicher Daseinsvorsorge“ statt von greifbaren Dingen wie Bibliotheken, Schwimmbädern und Schulen; sie übernehmen Quatschworte wie „Zeitarbeit“, anstatt es moderne Sklaverei zu nennen; und sie schwurbeln von „sachgrundloser Befristung“ statt von ausbeuterischer Dauerprobezeit. Der konkret-Redakteur Thomas Blum schrieb kürzlich sehr treffend bei Facebook: „Ich weiß ja nicht, was man als Pressesprecher/in von Katja Kipping so ungefähr verdient. Und gewiss ist es auch besser, wenn ich das nicht weiß. Die Pressemitteilungen lesen sich jedenfalls so, als seien sie, bevor sie versendet wurden, liebevoll aus dem Deutschen ins Google-Translator-Deutsche übersetzt worden.“Da werden vom Parteiapparat ständig „Eckpunktepapiere“ aufgesetzt, „runde Tische“ einberufen, „Paradigmenwechsel“ gefordert, „Gretchenfragen“ gestellt, „Flächenbrände“ gesichtet und allerlei andere ritualisierte Statements aus den Stanzenschmieden der Verwaltungshölle in die Öffentlichkeit geschleudert. Eine Ausnahme in der Linkspartei ist ausgerechnet jener Mann, der das sperrige Themenfeld der Finanzpolitik abdeckt: Fabio De Masi. Seine Ideen wie etwa die einer Vermögensabgabe für Reiche schlagen ebenso regelmäßig Wellen wie seine Sprüche. Vor Jahren forderte er: „Cum-Fake-Bankster gehören in den Knast!“, später weissagte er: „Dem Exportjunkie Deutschland droht der kalte Entzug“, und er kalauerte: „Jamaika gehört auf den Plattenteller, aber nicht auf die Regierungsbank.“ Die mögliche Fusion der Deutschen Bank mit der Commerzbank kommentierte er so: „Zwei kranke Truthähne ergeben keinen Adler.“Bei den regierungswilligen Linken ist De Masi wegen seines linkspopulistischen Einschlags in der Ansprache unbeliebt. Ein Shootingstar der Partei dagegen verweigerte sich zuletzt auf andere Weise dem bundespräsidialen Auftreten, das die meisten Parteigranden kultivieren. Die designierte Parteivorsitzende Janine Wissler trägt als Fraktionsvorsitzende in Hessen ihre Botschaften viel weniger humorvoll vor als De Masi, dafür aber ebenso unverstellt und klar. Nicht nur die regionale CDU wirft ihr darum regelmäßig „Linksextremismus“, „Umsturzfantasien“ und „Verfassungsfeindlichkeit“ vor – was Wissler klug ins Leere laufen lässt, indem sie immer konkret und greifbar argumentiert und sich pseudoradikale Einschübe nach Art einer linken Hochschulgruppe spart. Wird ihr neues Amt sie verändern? Es ist zu befürchten. Das wäre schade. Angesichts der sozialen Verwerfungen fehlt eine linke Partei, die Mut zu steilen Thesen jenseits abgestandener Schlagworte aufbringt. Es fehlt eine Linke, die Lebenswelten jenseits akademischer Milieus mit Empathie begegnet anstatt mit Hohn. Und es fehlt eine linke Kraft, die beweist, dass sich auch aus der Opposition heraus die Welt verändern lässt. Eine Linke also, die sich nicht vor den Karren kapitalistischer Parteien spannen lässt und trotzdem weiß, wie sie den Druck auf die Mächtigen so massiv erhöht, dass die nicht umhinkommen, zumindest einige ihrer sozialen Rückschritte der vergangenen Jahrzehnte zurückzunehmen. Damit wäre der Kapitalismus noch lange nicht überwunden, aber es gäbe im Land endlich wieder eine massentaugliche Sozialdemokratie, die diesen Namen verdient. In Zeiten wie diesen wäre das schon eine Menge wert.

×

Artikel verschenken

Mit einem Digital-Abo des Freitag können Sie pro Monat fünf Artikel verschenken. Die Texte sind für die Beschenkten kostenlos. Mehr Infos erhalten Sie hier.

Aktuell sind Sie nicht eingeloggt. Wenn Sie diesen Artikel verschenken wollen, müssen Sie sich entweder einloggen oder ein Digital-Abo abschließen.