Papst Johannes Paul II. wäre heute 100 Jahre alt geworden. In seiner Funktion als Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche setzte er sich nicht nur für interne Reformen und interreligiösen Dialog ein, sondern nahm auch Einfluss auf das politische Geschehen in Europa und der Welt. Einer seiner prominentesten Verehrer war der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl.

Papst Johannes Paul II. war keiner, der sich in der Lateranbasilika von Rom verschanzte und die Augen vor politischen Problemen jenseits der Mauern des Vatikans verschloss. Schon als er noch unter dem Namen Karol Józef Wojtyła firmierte und Erzbischof von Krakau war, scheute er die öffentliche Konfrontation mit weltlicher Obrigkeit, also dem kommunistischen Regime in Polen, nicht. Sein Beharren auf dem Bau der „Kirche der Mutter Gottes, der Königin von Polen“ in der eigentlich als religionsfrei geplanten Arbeiterstadt Nowa Huta und seine Predigten, in denen er die freie Ausübung der Religion für alle Polen forderte, manifestierten das Bild des mutigen Antikommunisten.

Nachdem Wojtyła im Jahr 1978 ins höchste Amt der römisch-katholischen Kirche berufen wurde, setzte er seinen Kurs der politischen Einmischung fort. In seinen zahlreichen Reisen um die Welt etablierte er sich als „Medienpapst“ und als jemand, der gewillt war den Mächtigen entweder die Hand zu reichen oder die Stirn zu bieten. Einige Treffen – etwa mit Palästinenserführer Yāsir ʿArafāt 1982 und mit Michail Gorbačёv kurz nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 – wurden zu historischen Wegmarken während seines Pontifikats.

Eine für einen Polen außergewöhnliche Zuneigung hegte Johannes Paul II. gegenüber den Deutschen. Er wollte eine Brücke zwischen seinem Heimatland und den einstigen Invasoren bauen. Mitte der 1960er beteiligte er sich deshalb maßgeblich an einem Aufruf der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder zur Versöhnung, was ihm scharfe Attacken der kommunistischen Machthaber in Warschau einbrachte. Im Zuge der kirchlichen Bemühungen um eine deutsch-polnische Aussöhnung besuchte Wojtyła 1974, dann als Kardinal, West-Deutschland und zelebrierte mit Julius Kardinal Döpfner eine heilige Messe im Karmel Heilig Blut am Rande der KZ-Gedenkstätte Dachau.

Ein deutscher Verbündeter

Aussöhnung war allerdings nicht sein einziges Ansinnen. Als Pole wusste er um den Schmerz, den nationale Teilung und Zwangsherrschaft verursachen. Und er wusste um die Wichtigkeit der deutschen Einheit auf dem Weg zur politischen Umwälzung in Osteuropa, die sich zu einem seiner wichtigsten weltlichen Anliegen entwickelte. „Er hat ganz wesentlichen Anteil daran, dass der Fall der Berliner Mauer und die friedliche Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas 1989/90 möglich wurden.“ Diese Worte stammen von Helmut Kohl.

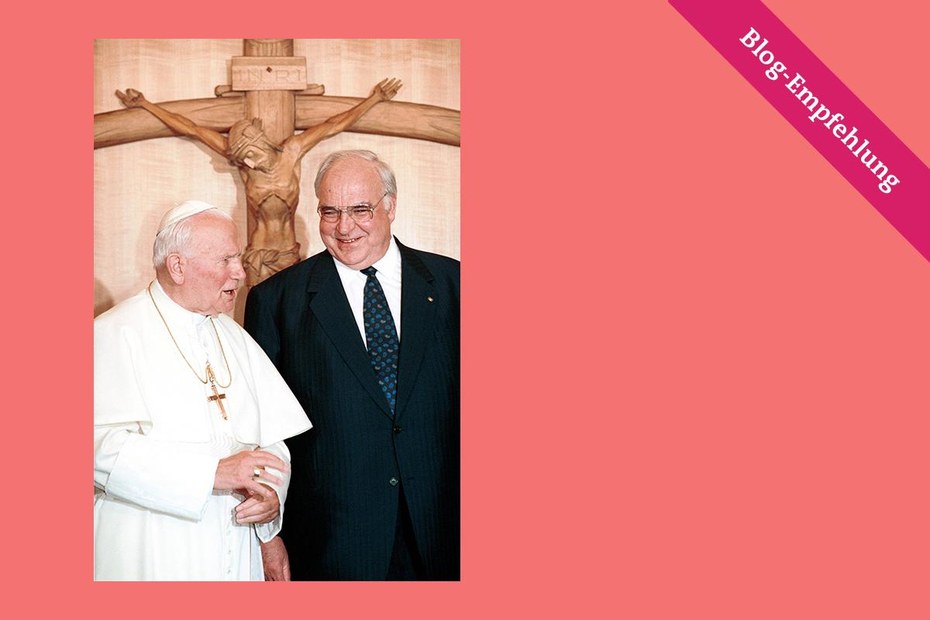

Im deutschen Bundeskanzler hatte er einen engagierten Verbündeten gefunden, der seinerseits den Papst verehrte. Kohl suchte ähnlich wie Johannes Paul II. regelmäßig den Kontakt zu Größen des Weltgeschehens, war aber von nahezu keinem so fasziniert wie vom Pontifex Maximus. „Selten war ich von einem Menschen derart angetan und so voller Bewunderung für jemanden wie für diesen Papst aus Polen“, schrieb Kohl etwa in seinen Memoiren über die Treffen mit dem Papst während und nach dessen zweiten Deutschland-Besuch im Frühjahr 1987.

Gewiss muss man Kohls oftmals überschwängliche Lobpreisung von zeitgenössischen und historischen Persönlichkeiten mit Vorsicht betrachten, weil sich der langjährige Kanzler der Bundesrepublik gerne als in jeder Hinsicht ebenbürtig inszenierte. In seinen Augen war er der politische Enkel Konrad Adenauers, ein Konservativer vom Schlage Margaret Thatcher und Ronald Reagan und ein Europäer wie François Mitterrand. Aber aus den Aufzeichnungen Kohls geht hervor, dass es ihm fern lag, Ebenbürtigkeit mit diesem Papst für sich einzufordern.

Es war eine Mischung aus religiöser und persönlicher Zuneigung, die den getauften Katholiken ins Schwärmen brachte und ihm die Nähe zu Johannes Paul II. suchen ließ. Wenn sich überhaupt ein Schimmer von politischem Kalkül in alldem verbarg, dann aufgrund Kohls immer zu offen zur Schau gestellten Loyalität dem Vatikan gegenüber, die Teil seiner Selbstrepräsentation und Verkörperung der neuen „deutschen Normalität“ war. Sein Verhältnis zum Papst selbst ging allerdings über institutionelle Loyalität wesentlich hinaus.

Einmalige Allianz

„Weitsichtig entwarf er ein Szenario, das der Entwicklung der folgenden Jahre sehr nahe kam“, schrieb Kohl über die Begegnung mit Johannes Paul II. 1987. „Wieder einmal spürte ich, dass dieser so oft kritisierte und nicht selten verteufelte Nachfolger Petri in anderen Zeiträumen dachte als die meisten Politiker.“ In diesem letzten Satz versteckt sich womöglich sogar eine Sehnsucht Kohls nach eben einer solchen Auffassungsgabe, die über das politische Tagesgeschäft hinausging. Der deutsche Kanzler war vor allem ein Machtpolitiker, der von Parteitag zu Parteitag, von Landtagswahl zu Landtagswahl dachte, der aber in seinen Reden regelmäßig den Versuch unternahm, die politischen Entwicklungen und Zusammenhänge in großen Umrissen zu skizzieren. Nur hielten viele Deutsche diese Versuche für wenig authentisch, weil sie in Kohl keinen Intellektuellen sahen.

Sein Antikommunismus etwa wirkte vielfach plump und nicht wie das Resultat einer tiefverwurzelten moralischen Überzeugung. Papst Johannes Paul II. hingegen konnte seine Positionen mit dem Scharfsinn eines habilitierten Philosophen und viel beachteten Theologen herleiten. Er argumentierte, dass es die „Evangelisierung war, die Europa und ihre Zivilisation formte“. Die christlichen Ideen bereiteten demnach den Weg für ein besseres Verständnis von Menschenrechten in den Kulturen des Kontinents. Laut Johannes Paul II. resultierte aus der Aufklärung und Französischen Revolution das „Existenzrecht der Nationen, das Recht auf den Erhalt ihrer Kulturen und politische Souveränität“ und als negative Begleiterscheinung der Aufstieg des Marxismus.

Diese Art der Argumentation prägte Kohl stark in dessen Denken, wie beispielsweise der deutsche Historiker Christian Wicke in seinen Erläuterung zum katholischen Nationalismus des Kanzlers ausführt. Kohl konnte allerdings diese großen Verknüpfungen nur schwerlich selbst herstellen und war bei weitem nicht derart theologisch sattelfest, als dass es ihm gelungen wäre, sich energisch und gleichzeitig fundiert gegen Marxismus und Kommunismus zu wenden, wie es Papst Johannes Paul II. beispielsweise in seiner Sozialenzyklika „Laborem exercens“ 1981 tat.

Die Bewunderung des deutschen Staatsoberhaupts dem katholischen Kirchenoberhaupt gegenüber war insofern von tiefgreifender Natur. Dass beide zudem in den 1980er Jahren sehr ähnliche weltliche Motive verfolgten und dabei oft in Übereinstimmung über notwendige politische Transformationen in Europa waren, trug zu einer ungewöhnlichen Nähe zwischen diesen Persönlichkeiten und damit auch deren Ämtern bei, wie sie in der aktuellen Zeit unvorstellbar scheint.

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.