Donald Trump hat in den letzten dreieinhalb Jahren viele Verfehlungen begangen. Trotzdem gelang es dem US-Präsidenten lange Zeit den Eindruck zu erwecken, er wäre der Repräsentant einer großen konservativen Wählerschicht, die ihn zur Wiederwahl verhelfen wird. Doch die Unruhen seit der Ermordung von George Floyd und Trumps unmittelbare Reaktion darauf könnten sein Ende im Weißen Haus besiegeln.

Seitdem hunderttausende Amerikaner auf die Straßen gehen und sich manche von ihnen Auseinandersetzungen mit teils entfesselten Polizeikräften liefern, wenden sich selbst prominente Unterstützer von Trump öffentlich ab oder schweigen im Wissen, dass sich der Wind zuungunsten des 73-Jährigen gedreht hat. Trumps Kampfparolen und seine Drohung, das Militär im Landesinnern einzusetzen, sind Ausdruck einer immer größeren Hilflosigkeit.

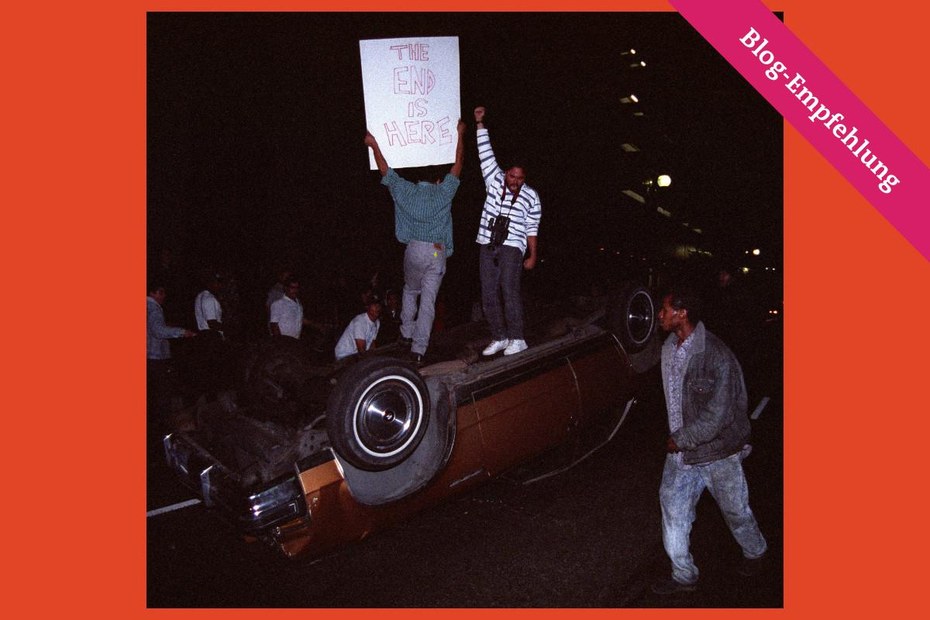

Die aktuellen Ereignisse, die Aufstände gegen Rassismus und Polizeigewalt, sind für sich genommen keine Ausnahmeerscheinung in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Unruhen als Reaktion auf Rassismus gab es regelmäßig seit den 1960er Jahren. Man denke nur an den "heißen Sommer" von 1967 oder die Ausschreitungen in Miami 1980. Immer wieder waren die gesellschaftlichen und sozialen Spannungen derart stark, dass die USA am Rande der totalen Gewalteskalation standen. Immer wieder erhoben sich vor allem unterdrückte Schwarze und forderten gewaltlos oder auch mit Gewalt mehr Gerechtigkeit in ihrem Land ein.

Diese Unruhen hatten stets einen unmittelbaren Einfluss auf Präsidentschaftswahlen. Studien zeigen, wie sich in den USA in Zeiten von Protesten die Wählerschichten noch stärker spalteten. Die eine Gruppe folgte dem Ruf nach Gesetz und Ordnung, nach "Law and Order", die andere nach mehr Gerechtigkeit und gegen rassistische Diskriminierung. Oftmals profitierten vor allem konservative Kandidaten, weil ihre Wählerschichten angesichts von Ausschreitungen in ihren Städten und Regionen zunehmend mobilisiert wurden.

Trump hat sich bereits dafür entschieden, dass er ähnlich wie Richard Nixon im Zuge dessen erfolgreicher Wahlkampagne 1968 – dem Jahr der Ermordung von Martin Luther King – den Kurs von "Law and Order" einschlägt. Momentan patrouillieren schwer bewaffnete Einsatzkräfte in Washington und sichern Regierungsgebäude ab. Polizisten in Spezialausrüstung gehen derweil gegen Protestierende vor in der Gewissheit, dass ihr Präsident hinter ihnen steht. Trump handelt nicht unbedingt aus klugen wahltaktischen Überlegungen heraus, sondern weil es seinem Instinkt entspricht, den starken Mann zu mimen.

Auf seine Chancen auf eine Wiederwahl im Herbst hat sein Handeln in diesen Tagen allerdings erhebliche Auswirkungen, denn die neueste Forschungen zeigen, dass amerikanische Wähler zunehmend den Amtsinhabern die Schuld geben, wenn es zu Unruhen und gewaltvollen Auseinandersetzungen auf den Straßen des Landes kommt. So spielten etwa die Ausschreitungen in Ferguson und Baltimore nach den Tötungen von Michael Brown und Freddy Grey durch Polizisten 2014 beziehungsweise 2015 Trump selbst in die Karten. Er konnte im Rahmen seiner Wahlkampagne die Idee vermitteln, er würde im Gegensatz zu den damals noch regierenden Demokraten für Sicherheit sorgen und dem Chaos ein Ende bereiten.

Nun allerdings befindet sich Trump in der Rolle des Amtsinhabers. Ihm könnte insofern ein Schicksal wie dem Republikaner George H. W. Bush im Jahr 1992 ereilen. Zur Erinnerung: Am 29. April 1992 sprach eine von Weißen dominierte Gerichtsjury in der Nähe von Los Angeles vier Polizeibeamte frei, die bei der Verhaftung des Schwarzen Rodney King diesen mit 50 Stockschlägen traktiert hatten. Das Video der Tat verbreitete sich rasend schnell. Was nach dem Freispruch folgte, waren fünf Tage Aufstände, die sogenannten "L.A. Riots", bei denen 53 Menschen ums Leben kamen. Einige Monate später verlor Amtsinhaber Bush gegen seinen demokratischen Herausforderer Bill Clinton und musste nach vier Jahren das Weiße Haus verlassen.

Bush hatte bereits vor den Unruhen in Los Angeles mit schwachen Zustimmungswerten zu kämpfen. Aber die Vorfälle, bei denen er auf die Bitte des kalifornischen Gouverneurs Pete Wilson hin militärische Streitkräfte einsetzte, verpassten Bush einen schweren Schlag, von dem er sich bis zum Wahltag nicht mehr erholte. Zeitweilig lagen seine Werte sogar unter 30 Prozent. „Die Aufstände führten zu einem Schwenk hin zur stärkeren Unterstützung der Demokraten bei den Wahlen“, schreiben Ryan Enos, Aaron Kaufman und Melissa Sands in ihrer Analyse für American Political Science Review. Statt das Land stärker zu spalten, sorgten die "L.A. Riots" vor allem für eine Mobilisierung von afroamerikanischen und liberalen weißen Wählerschichten, die den smarten und progressiven Clinton ihre Stimme gaben.

Wenngleich Trumps Herausforderer Joe Biden keine nur annähernd so jugendliche Dynamik wie einst Clinton ausstrahlt, kann er sich als liberaler Gegenspieler zum Hardliner-Präsidenten positionieren. Allerdings ist Trump nicht nur als Charakter einmalig. Auch seine Fähigkeit, einen harten Wählerkern hinter sich zu vereinigen, ist beeindruckend, denn seit knapp zwei Jahren bleiben seine Zustimmungswerte stabil im mittleren bis hohen 40er-Bereich – trotz Amtsenthebungsverfahren und Corona-Krise. Eine solche Konstanz hat es in der modernen Wahl- und Meinungsforschung in den USA noch nie gegeben.

Republikanische Analysten hofften lange, dass Trump mit seinem Talent für Wahlkampfinszenierung noch die letzten Prozentpunkte herauskitzelt. Die Ereignisse nach der Ermordung von George Floyd könnten diese Hoffnungen allerdings vernichten. In einer Reuters/Ipsos-Umfrage letzte Woche erklärten 64 Prozent ihr Wohlwollen gegenüber den Demonstranten. 55 Prozent missbilligen, wie Trump mit den Unruhen umgeht, davon 40 Prozent sogar stark.

Genau wie 1992 sitzt ein unbeliebter Präsident im Weißen Haus, gegen den sich afroamerikanische und generell liberale Wähler nun erst recht mobilisieren, während sich christliche und moderat-konservative Wähler langsam abwenden. Der Spuk könnte bald ein Ende haben.

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.