Im Frühjahr habe ich das erste Mal ernsthaft darüber nachgedacht, mir Kunst anzuschaffen. Nichts Teures, eine gerahmte Fotografie von Charlotte Moth, einer in Paris lebenden Britin, die etwa so alt ist wie ich, Jahrgang 1978. Das Foto ist schwarz-weiß und zeigt einen Ausschnitt aus einer Londoner Stadtvilla, in der ein bedeutender Kunsthistoriker lebte. Um wen es sich handelt, will die Künstlerin offenhalten.

So sehr wie die Fotografie selbst und der schlichte, dunkle Holzrahmen gefiel mir ihr Titel: To see the things amongst which we live. Ich habe sie letztlich nicht gekauft. Wie es wäre, mit ihr zu leben, lässt mich aber seither nicht los. Wobei ich es nicht für ausgeschlossen halte, dass sie in meinem Kopf besser aufgehoben ist als an meiner Wand.

Im Be

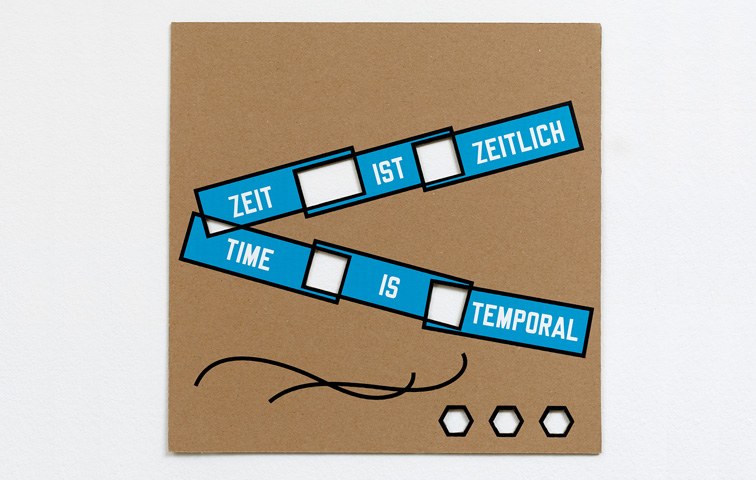

n meiner Wand.Im Bett mit dem DirektorWenn wir über Kunstkauf lesen oder schreiben, geht es meist um etwas anderes: um fantastische Summen, Marktwert und Rendite. Um die 130 Millionen Dollar zum Beispiel, die zwei Warhol-Bilder jetzt bei Christie’s in New York einbringen sollen, damit das Land Nordrhein-Westfalen seine Haushaltslöcher stopfen kann. Um Hitlisten der teuersten toten oder noch lebenden Künstler und um junge Talente wie die Kalifornierin Tauba Auerbach, deren Bilder für hohe sechsstellige Beträge zirkulieren. Worüber wir eigentlich sprechen sollten – ob die Werke berühren, ob sie über sich hinausweisen –, ist dann allzu oft kein Thema mehr.„Kunst ist ein exklusives Thema geworden“, findet auch Moritz Wesseler, der seit einem guten Jahr den Kölnischen Kunstverein leitet. Er ist viel unterwegs und beobachtet die Entwicklung zunehmend irritiert. Auch in Köln, sagt er, kenne er Künstler um die 30, die ihre Werke im Moment mühelos für 300.000 Euro verkauften.Den Mitgliedern seines Kunstvereins ist Wesseler auf sehr spezielle Art verbunden, bei einer älteren Dame hängt sein Abbild sogar im Schlafzimmer. Er trägt darauf einen schwarzen Anzug, eine schwarze Krawatte, ein kalkweißes Hemd und Eckzähne wie ein Vampir. Es ist ein signierter UV-Offsetdruck (an Wesselers Vampirzähnen und seinem Hemdkragen leuchten Flecken, wie man sie aus dem Tatort kennt, wenn mit UV-Licht nach Blutflecken gesucht wird), und er stammt von der Künstlerin Rosemarie Trockel. Trockel hat dieses Werk, New Präsident, kurz nach Wesselers Antritt in Köln eigens für die Mitglieder des Kunstvereins gemacht. In einer Auflage von 1.600 Stück, Kosten für die Mitglieder: keine, abgesehen von ihrem Jahresbeitrag, der 52 Euro beträgt oder 20 Euro ermäßigt. Rosemarie Trockel ist eine der gefragtesten und teuersten Künstlerinnen unserer Zeit. Wie passt das zusammen?Nichts für EbayDie Vereinsgabe ist ein ehrgeiziges Projekt. Jedes Jahr sollen die Mitglieder des Kölnischen Kunstvereins fortan ein Werk eines bedeutenden zeitgenössischen Künstlers geschenkt bekommen. Es gehe ihm, sagt Wesseler, um den Gedanken der Demokratisierung der Kunst. Der war bekanntlich schon konstitutiv für die Entstehung der ersten Kunstvereine im 19. Jahrhundert. Der Kölnische wurde 1839 gegründet, Ziel war damals, auch dem Bürgertum Gegenwartskunst zu vermitteln. Die Beschäftigung mit Kunst sollte kein Privileg des Adels bleiben. Dieses Ziel ist heute verwirklicht. Kunstbesitz hingegen ist eher etwas für die happy few.Die Vereinsgabe knüpft deshalb an eine andere Tradition an. Früher verloste der Kunstverein ausgestellte Werke. Wer leer ausging, erhielt ein sogenanntes Nietenblatt: eine druckgrafische Reproduktion eines Originals, 1845 zum Beispiel von Carl Spitzweg. Monetär gesehen, war es wertlos, aber darum sollte es nicht gehen. Sondern um die Freude, das Werk um sich haben zu können. Ähnlich verhält es sich heute mit der Grafik von Rosemarie Trockel. Aufgrund der hohen Auflage von 1.600 Stück ist sie als Geldanlage nutzlos. Es ergibt noch nicht einmal Sinn, sie bei Ebay einzustellen, wie es Raffgierige immer mit den Designerkollektionen von H & M tun. Aber wer die Künstlerin, ihre Bildsprache und ihren Humor schätzt, dem kann das egal sein.Diese Woche nun wurde in Köln die neue Vereinsgabe vorgestellt: eine Textarbeit des New Yorkers Lawrence Weiner, eines der wichtigsten US-amerikanischen Konzeptkünstler überhaupt. In Deutschland, auch das muss rasch erzählt werden, stellte ihn in den 70er Jahren als einer der Ersten der Vermessungsingenieur Jürgen Wesseler in seinem „Kabinett für aktuelle Kunst“ in Bremerhaven aus. Sein Sohn Moritz bekam deshalb von Weiner 1980 zur Geburt ein Bild geschenkt – um sich mit 18 davon einen Porsche zu kaufen, was er nicht tat. Für den Kunstverein hat Lawrence Weiner nun einen Siebdruck auf gestanztem Karton erstellt: Time is temporal. Es ist reizvoll, sich vorzustellen, wie er auf Tapeten, Putz oder nackten Wänden in so vielen unterschiedlichen Häusern und Wohnungen aussieht. Wie er zu einem Gegenstand wird, mit dem schon bald sehr viele Menschen leben.