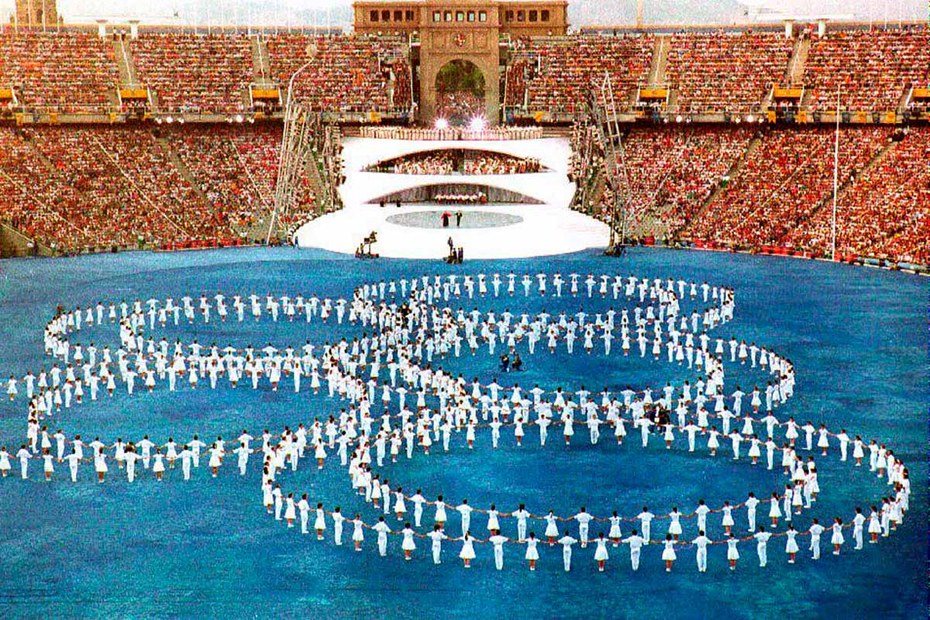

Vor 56 Jahren hätte hier im Stadion am Montjuïc eine Volksolympiade stattfinden müssen. Der Name ihres Schirmherren ist neben dem alten Marathontor eingraviert. Er hieß Lluís Companys und war Präsident Kataloniens. Heute sind Stadion und Stadt wiederaufgebaut. Viele haben daran mitgewirkt, wofür ich mich bedanke. Es ist mir eine Ehre, euch alle, im Stadion und auf der ganzen Welt, zu begrüßen und in Barcelona willkommen zu heißen.“

So begann vor einem Vierteljahrhundert, am Abend des 25. Juli 1992, Pascual Maragall, damals Bürgermeister von Barcelona, die Inaugurationsrede zu den XXV. Olympischen Sommerspielen. Schon mit den ersten Sätzen erinnerte er an die Volksolympiade vom Juli 1936, die als Protest der spanischen Republi

en Republik gegen die Spiele in Berlin gedacht war, dann aber durch den Militärputsch am 19. Juli 1936 vereitelt wurde. Mehr als ein halbes Jahrhundert später konnte Spanien in Barcelona erstmals olympische Wettkämpfe ausrichten.Paradigmenwechsel für ganz Spanien„Barcelona 92“ war in vieler Hinsicht bemerkenswert. Zunächst einmal geopolitisch, waren es die ersten Spiele nach dem Ende der bipolaren Weltordnung. Die Nachfolgestaaten der UdSSR traten, mit Ausnahme der drei baltischen Staaten, als vereintes Team an und holten die meisten Medaillen. Erstmals seit Jahrzehnten beteiligte sich eine wiedervereinte deutsche Mannschaft (die beim Medaillenspiegel auf den dritten Platz kam). Sportlich gesehen blieben die Spiele vielen wegen des US-Basketballteams in Erinnerung. Stars wie Michael Jordan, Magic Johnson oder Larry Bird bildeten eine Equipe, die als „Dream Team“ in die Sportgeschichte einging.Zudem erregten Spaniens sportliche Leistungen Aufsehen. Angetrieben durch ihren Gastgeberstatus fühlten sich die Athleten als Gesandte einer Sportnation, die endlich ihre „Minderwertigkeitskomplexe“ abstreifen konnte, wie sich die Medaillengewinner Fermín Cacho (Leichtathletik) und Theresa Zabell (Segeln) jüngst im Blatt El País erinnerten: „Die Spiele hatten zur Folge, dass wir anfingen, unseren Rivalen auf Augenhöhe zu begegnen.“ In der Tat brachten die Spiele nicht nur für Spaniens Sportler, sondern für das ganze Land einen Paradigmenwechsel und waren weit mehr als ein bloßes Sportmeeting. Im Sommer 1992 präsentierte sich der Welt ein neues, modernes, europäisches Spanien. Das Championat wie die parallel stattfindende „Expo 92“ in Sevilla ließen erkennen, dass die Saga von Spaniens sozioökonomischer Modernisierung und Demokratisierung keine Legende war. Die Spiele wirkten so heiter und entspannt, dass sie versinnbildlichten, wie sich dieses Land endgültig dem Schatten der Franco-Diktatur (1939-1975) entzog und der „große Sprung nach vorn“ in die westeuropäische Moderne geglückt war.Danach erschien Spanien in einem anderen Licht, genauso erging es Barcelona. Die katalanische Mittelmeermetropole schien bis dahin einem Dornröschenschlaf verfallen und international kaum wahrgenommen. Als traditionelle Industriestadt wirkte sie – auf Einheimische wie Besucher – grau und in sich gekehrt, nach Norden und Süden eng eingepfercht zwischen den Flüssen Besòs und Llobregat, den Hügeln der Collserola im Osten und dem Mittelmeer im Westen. Wer konnte, verließ an Wochenenden oder in den Ferien die Stadt. Auch die Touristenzahlen blieben in den 1970er und 80er Jahren bescheiden. Wer kam, der hielt es bestenfalls zwei oder drei Tage aus, suchte die urbane Abwechslung zum Baderessort an der Costa Brava oder Costa Daurada und erwartete keine übermäßigen Sehenswürdigkeiten.Die Olympischen Spiele verhießen den Wendepunkt, was sich in besonderer Weise durch den Wandel zweier Stadtquartiere erleben ließ. Zunächst einmal reformierte die Villa Olímpica von Grund auf die Viertel Barceloneta und Poblenou. Erstmals wurde eine große innerstädtische Strandfläche geschaffen und durch eine breite Promenade – genannt el Passeig Marítim – mit Miami-Flair zugänglich gemacht. Barcelona sollte mehr denn je zum Meer geöffnet werden. Man wollte die Aura der schwer zugänglichen, proletarisch geprägten Hafenstadt à la Marseille abwerfen und sie durch ein Mittelmeerflair à la Nizza ersetzen. Zum Zweiten forcierte die olympische Infrastruktur die öffentliche Nutzbarmachung des Stadtbergs Montjuïc. Lange hing Barcelonas einziger grüner Lunge ein schlechter Ruf an. Der Stadtberg galt als kriminelles Milieu, war Straßenstrich und Mülldeponie. An Wochenenden wurde dort eher das Auto gewaschen als durch Parks flaniert. Dazu dominierten den Montjuïc bis in die späten 1980er Jahre hinein Barackensiedlungen, in denen arme Zuwanderer aus Südspanien – als die „anderen Katalanen“ bekannt – hausten.Umso mehr stießen die Spiele von 1992 einen Boom an, der bis heute nachwirkt. Die „Marke Barcelona“ etablierte sich und markierte eines der attraktivsten europäischen Reiseziele. So verfünffachte sich in diesen 25 Jahren die Touristenzahl von anderthalb auf mehr als acht Millionen, was aus heutiger Sicht der Stadt und ihren Bewohnern mehr geschadet als genutzt hat. Was hingegen für die erneuerte Infrastruktur bestenfalls in Maßen zutrifft. Der Bau der Rondas (Ringautobahnen) rund um Barcelona entzerrte das Verkehrsaufkommen, die Erweiterung des Flughafens (2016 gab es mehr als 40 Millionen Passagiere) etablierte Barcelona als internationales Drehkreuz.Barcelonas "Kehrseiten" nicht ausklammernHeute ist der Glanz von 1992 leider längst verblasst. Die urbanen Reformen sorgten nicht nur für mehr Wohnqualität, sondern ebenso mehr Spekulation, sodass viele Bewohner aus ihren angestammten Vierteln gedrängt wurden. Manches Stadtareal verlor sein ursprüngliches Charisma an die sterile Instant-Architektur von Supermärkten und Shoppingmalls. Der damit begünstigte Individualismus und Konsumismus, den einst viele als „modernen“ Lebensstil begrüßten, offenbart längst die Schattenseiten, wenn er Menschen der Vereinzelung überlässt. Im Argwohn gegenüber dem kapitalistischen Einheitssog treffen sich konservative wie linke Kritiker und formulieren als gemeinsames Plädoyer: Es gelte, die auf ein menschliches Maß bedachte Stadt und den Eigencharakter Barcelonas zu revitalisieren, ob nun durch mehr Respekt gegenüber Kleinhandel und dem Leben im Quartier oder ein Einhegen des Trends zur touristischen Vermassung.Die Ungleichzeitigkeiten des nacholympischen Barcelona verdichten sich ausgerechnet im Epizentrum der Spiele, dem Stadtberg Montjuïc. Gewiss wird er weiter breitflächig genutzt – auf seinen Serpentinen spaziert, Sightseeing betrieben oder gejoggt. Zugleich findet sich für die olympischen Kernbauten wie das Estadi Olímpic Lluís Companys nur noch selten Verwendung, manche Sportarenen dämmern menschenverlassen vor sich hin. So bleiben weite Teile des Montjuïc ein terrain vague, von Touristen ignoriert und von Einheimischen gemieden. In diesen vergessenen Räumen gedeihen Randexistenzen wie eines der größten urbanen Klettergebiete Europas, der Tunnel der Foixarda. Und auf der „Hinterseite“ des Montjuïc, die nicht der Innenstadt, sondern Industrieflächen und dem Flughafen zugewandt ist, stehen noch immer Quartiere ohne Infrastruktur, aber mit gehörigen Kriminalitätsraten und prekärer Bausubstanz. Für sie gilt fortgesetzt, was einst der Schriftsteller Paco Candel über die Barackensiedlungen schrieb, in denen er aufgewachsen war: „Hier veränderte die Stadt ihren Namen. Wir gingen gelegentlich nach Barcelona und kamen von Barcelona, aber wir selbst waren nicht Barcelona.“Wollte der olympische Elan von einst fortwirken, müsste er einem Zukunftsentwurf für Barcelona gelten und die „Kehrseiten“ der Stadt nicht ausklammern. Es sollte ein Elan sein, der vom Wachstumsfetisch Abstand nimmt und im Geiste der Eröffnungsrede Pascual Maragalls von 1992 Geschichte und Traditionen bewahrt. Ein Elan, der sich nicht dem Augenblick, sondern dem Leben danach verschrieben hat.