„Was wäre eigentlich in diesem Land los“, würden 70 Journalist*innen und Redaktionen explizite Wahlempfehlungen geben? Genau diese Frage stellt sich die Generalsekretärin der Christlich Demokratischen Union (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer nach dem Video von „rezo“. „Klare Meinungsmache“ wäre dies und suggeriert, das stünde niemandem gut. Doch wo beginnt „Meinungsmache“ beziehungsweise was soll das genau sein? Quasi als Rückendeckung hat ihr Parteikollege Horst Seehofer (CSU) in einem Gesetzesentwurf vorgeschlagen, das Redaktionsgeheimnis zu schwächen. Nach dem Deutschen Journalisten-Verband (DJV) würde „nach den Staatsanwaltschaften und anderen Behörden“ mit dem sogenannten Verfassungsschutz (VS) eine Institution eine politische Macht in die Hände gelegt werden, welche „selbst über die Verhältnismäßigkeit“ entscheiden könne. Das bedeutet ein expliziter Angriff gegen die Freiheit der Presse respektive deren Einschränkung, wenn es dem Narrativ der herrschenden Klasse entgegensteht. Nichtsdestoweniger steht die Frage weiterhin im Raum, was die (erwünschte) Aufgabe des Journalismus ist und vor allem, inwieweit er politisch zu sein hat.

Um in der bürgerlichen Gesellschaft eine formale „Unabhängigkeit“ genießen zu dürfen, ist es für den Journalismus essenziell, sich „überparteilich“ zu nennen und einer „Neutralität“ zu unterwerfen. Dass diese Begriffe nichts als leere Phrasen sind liegt in dem Wesen an sich. Der Journalismus kann seiner Struktur wegen – selbst wenn er wollen würde – keine objektive Haltung annehmen, denn bereits die Auswahl der Themen einer Redaktion und der Journalist*innen legt eine unbestimmte Gewichtung fest. Doch es ist unmöglich, jedes Gebiet in seiner gleichen Sorgfalt abzudecken und würde langfristig die euphemistische Pluralität ad absurdum führen. Dass es sich bei der journalistischen Vielfalt um ein notgedrungenes demokratisches Etikett handelt um eben nicht der „Meinungsmache“ angeklagt zu werden – geschenkt. Maren Urner, Gründerin des Online-Magazins „PerspectiveDaily“, welches sich einem „konstruktivem Journalismus“ verschrieben hat, bezeichnete im Gespräch mit Telepolis den „objektiven Journalismus“ als „Mythos“ und „Fata Morgana“. Der „journalistische Alltag“ sei von „subjektiven Entscheidungen abhängig“ und hiernach bereits gewichtet, gleich wie neutral man sich dem Subjekt nähert. Es darf nicht vergessen werden, dass der Journalismus primär ein Herrschaftsinstrument ist, obgleich auch die Möglichkeit formal gegeben wird, diametralen Stimmen ein Podium zu geben. Der Konflikt mit der jungen Welt und dem Monopolmissbrauch der Deutschen Post zeigt dieser Scheindemokratie jedoch ihre Grenzen auf.

Der suggerierte „Qualitätsjournalismus“ der großen Tages- und Wochenzeitungen wird schlechterdings als Produkt einer „Neutralität“ hergezogen. Lutz Schrader untersuchte die Rolle der (deutschen) Medien in Bezug auf den Krieg in Jemen anhand des „konfliktsensiblen Journalismus“ und kommt zu dem nicht wirklich erstaunlichen Ergebnis, dass bereits mit Nennungen wie „legitime Regierungen“ oder „Rebellen“ trotz der suggerierten Objektivität eine bewusste Position eingenommen wird. Es kommt daher nicht von ungefähr, wenn von einer „vierten Macht“ gesprochen wird, was man jedoch von einem anderen Blickwinkel betrachten muss. Die Rolle des Journalismus war noch nie die der Kritik der Herrschenden, sondern der kritischen Begleitung. Herrschaftskritische Medien haben es mitunter schwieriger, da in der BRD mit dem VS beispielsweise linke und linksradikale Zeitungen – hiernach herrschaftskritischer Journalismus – als „verfassungsfeindlich“ deklariert werden. Als Scharnierfunktion übermittelt das große Zeitungswesen einen konstruierten Willen der Bürger*innen, der im Umkehrschluss von den Herrschenden abstrahiert werden. Das ist mitunter hochpolitisch und wird unterstrichen mit dem bewusst meinungsbildenden Kommentaren von Journalist*innen sowie der Wahl der Interviewpartner*innen. Der Autor und ZEIT-Journalist Jochen Bittner kommt bei seiner Analyse des „politischen Journalismus“ zu einem falschen Schluss, wenn er moniert, dass seine Kolleg*innen sich teils bewusst zu einer politischen Position bekennen.

Der Journalismus ist ein politischer Akteur des gesellschaftlichen Lebens. Die Blattlinie, die Themenauswahl und folgende Gewichtung, die Kommentare und Schwerpunkte sind bewusste Entscheidungen, eine Position an die Leser*innenschaft und andere zu übermitteln. Selbstbezeichnungen wie „bürgerliche Zeitung“ oder „linke Tageszeitung“ wären anderweitig mehr als überflüssig. Und selbstverständlich ist die*der Journalist*in ein*e politischer Akteur*in. Eine Trennung zu ziehen ist nicht machbar und würde das Wesen des Journalismus verwässern. Eine „neutrale Berichterstattung“ ist folglich ein Ding der Unmöglichkeit und strenggenommen nur ein Wunsch derer, die sich darauf beziehen, dass ihre Meinung zentral in der Debatte stehen und vorkommen soll. Interessenskonflikt, ob ein*e Journalist*in Mitglied einer politischen Partei sein darf, sind dabei gekünstelte Empörungen, die der Illusion verfallen sind, tatsächlich eine Neutralität anhand subjektiver Entscheidungsfinden abstrahieren zu können. Anstatt in Journalist*innenschulen darauf trainiert zu werden, eine „Seriosität“ und „Objektivität“ walten zu lassen, wäre ein Studium des deutschen Philosophen Hegels der bessere Grundpfeiler, die Beobachtung der Welt und Meinungsbildung zu verstehen. Der Journalismus ist ein dialektischer Prozess das Weltgeschehen von einem bewussten Blickwinkel aus zu bewerten und einzuordnen. Das ist ein hochpolitischer Akt.

Journalismus ist politsch

Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein Blog aus der Freitag-Community.

Ihre Freitag-Redaktion

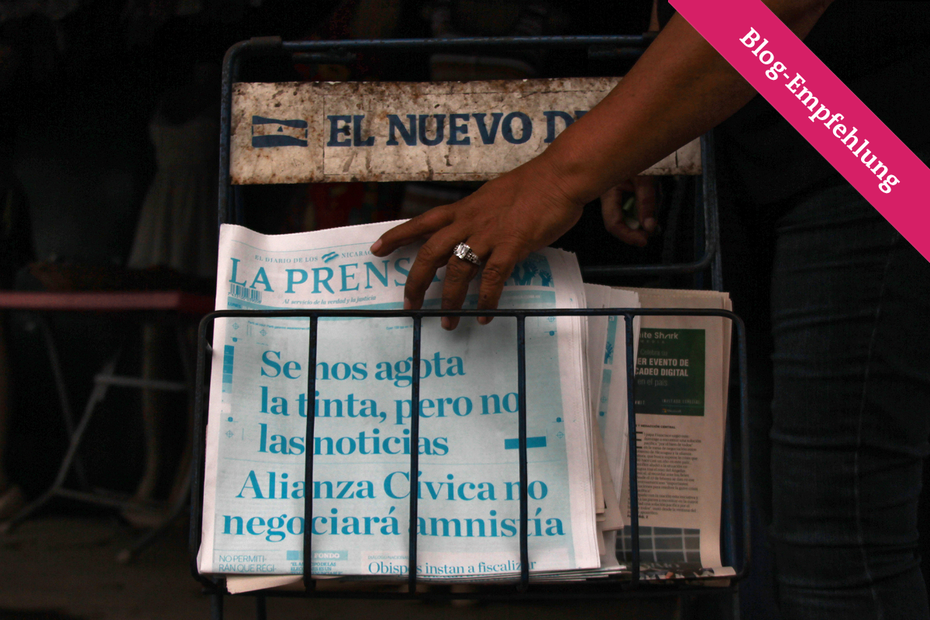

Foto: Mayonr Valenzuela/AFP/Getty Images

Geschrieben von

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.