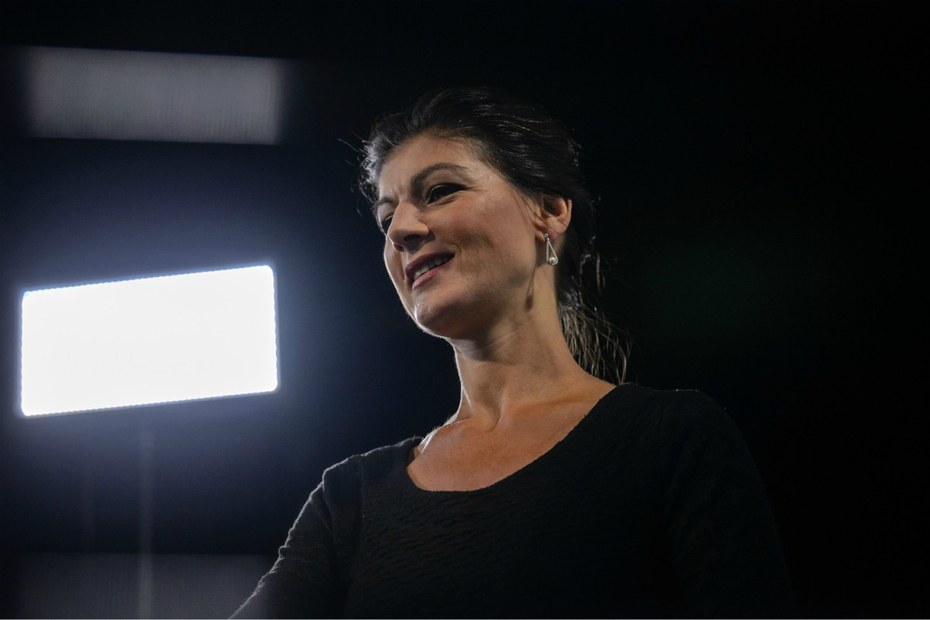

Sahra Wagenknecht hat Recht: wir haben einen linken Zeitgeist. Vor einigen Wochen konnte man sich da gar nicht so sicher sein. Die Talkshows kannten lediglich fremdenfeindliche Ressentiments als „besorgte Stimme“ aus der Bevölkerung. Und die einzig laut vernehmbare linke Stimme war in der Tat die von Wagenknecht selbst. Deren Papier zur Sammlungsinitiative, damals unter dem Arbeitstitel #fairland geleaked, ließ aufgrund einiger schräger Stellen selbst in Bewegungsherzen den Wunsch aufkeimen, dann lieber doch keine Bewegung in Deutschland loslegen zu sehen.

Das #fairland-Papier wurde Mitte Mai diskutiert. Vor fast drei Monaten. Wenige Sätze wurden in dem Aufruf zur Sammlungsinitiative seither geändert. Wenige Sätze, die jedoch einen großen Unter

och keine Bewegung in Deutschland loslegen zu sehen.Das #fairland-Papier wurde Mitte Mai diskutiert. Vor fast drei Monaten. Wenige Sätze wurden in dem Aufruf zur Sammlungsinitiative seither geändert. Wenige Sätze, die jedoch einen großen Unterschied machen. Sie markieren einen Stimmungswandel in der Gesellschaft.Inzwischen sind Zigtausende Menschen in Berlin gegen die AfD auf die Straße gegangen. Danach wurde der Aufruf „Solidarität statt Heimat“ veröffentlicht, der über 15.000 Unterschriften sammelte. In knapp 90 Städten bundesweit gründeten sich Ortsgruppen der „Seebrücke“, die für die Seenotrettung im Mittelmeer und für die Aufnahme von Geflüchteten demonstrieren. In Bayern gingen bei #ausgehetzt rund 25.000 Menschen gegen die Politik der CSU auf die Straße – der nicht nur in der mobilisierten Zivilgesellschaft Grenzen gesetzt wurde, sondern auch in der Wählerschaft: Seehofers Erpressung der Kanzlerin in Sachen Transitzentren brachte die bayerische Union auf ein Umfragetief von 38 Prozent.Kurzum: Während man im Mai noch auf die Idee kommen konnte, dem Rechtsruck seien keine Grenzen gesetzt, sind seine Grenzen nun deutlich sichtbar geworden. Gegen Geflüchtete zu hetzen, bringt keine Stimmen mehr, sondern Stimmverluste. Es wurde ausgehetzt. Das hat nicht nur Seehofer begriffen, der in der FAZ zur sprachlichen Mäßigung aufrief. Das wird auch dem Team der Sammlungsinitiative nicht entgangen sein, das rechte Ressentiments in einer neueren Version aus seinem Aufruftext strich.So hieß es in der Aufrufversion von Mai noch in einem Absatz:„Die Flüchtlingskrise hat in Deutschland zu großer Verunsicherung geführt. Wir lehnen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit ab. Aber wir halten die Art und Weise, wie die Regierung Merkel mit den Herausforderungen umgegangen ist, für unehrlich und inakzeptabel. Bis heute werden Städte, Gemeinden und ehrenamtliche Helfer weitgehend allein gelassen. Viele bereits zuvor vorhandene Probleme wie der Mangel an Sozialwohnungen, überforderte Schulen oder fehlende Kita-Plätze haben sich weiter verschärft. Am Ende leiden vor allem die ohnehin Benachteiligten. Wenn die Politik dann noch zuschaut, wie Hassprediger eines radikalisierten Islam schon 5jährigen Kindern ein Weltbild vermitteln, das Integration nahezu unmöglich macht, wird das gesellschaftliche Klima vergiftet.“In einem Atemzug wurde die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel mit der islamischen Radikalisierung von fünfjährigen Kindern in Zusammenhang gebracht. Der letzte Satz wurde nun gestrichen, nun heißt es nur noch: „Am Ende leiden vor allem die ohnehin Benachteiligten.“ Auch die Rede von der „Bewahrung kultureller Eigenständigkeit“ im Kontext eines „geeinten Europas souveräner Demokratien“, die für Kritik gesorgt hatte, wurde offenbar ebenfalls gestrichen.Es geht um die Macht der ZivilgesellschaftDas heißt nicht, dass sich die nationalstaatliche Ausrichtung der Sammlungsinitiative insgesamt geändert hätte. Sahra Wagenknecht plädiert im Spiegel-Interview dagegen, die Mittelschicht aus Entwicklungsländern „nach Europa zu holen“ und schreibt in einem gemeinsamen Gastbeitrag mit Bernd Stegemann in der Nordwest-Zeitung, eine "realistische linke Politik" lasse sich „nicht von kriminellen Schlepperbanden vorschreiben, welche Menschen auf illegalen Wegen nach Europa gelangen“ – ein Satz, der ähnlich auch von Italiens Innenminister Salvini hätte kommen können und angesichts der im Mittelmeer ohne Hafen herumirrenden Rettungsschiffe mehr als zynisch ist.Es geht aber gar nicht darum, ob eine Linke-Politikerin ihre Meinung ändert. Es geht darum, in welche Richtung eine linke Initiative von der Zivilgesellschaft gedrängt wird, die eine politische Breite sucht. Wagenknechts Zeilen stehen in ihrem Gastbeitrag, nicht aber im Aufruf der Sammlungsbewegung – hier wurden solche Aussagen heraus gestrichen, und das aus gutem Grund.Diese Entwicklung zeigt: Was sagbar ist und was nicht, hängt vom sozialen Kontext und den Grenzen des Diskurses ab. Noch im Mai galt es für einen Teil der Linken als erfolgversprechend, an den von der AfD geschürten Ängsten vor Islamisierung anzusetzen. Nur wenige Demonstrationen, Aktionen und Umfragen später zeigt sich ein ganz anderes Bild: Wer zu stark auf rechte Diskurse eingeht, könnte an Zustimmung verlieren.Diese Änderung im Diskurs ist unter anderem der Seebrücke zu verdanken - einer Initiative, die sich nicht an Umfragen orientiert. Wer weiß: Wenn die Seebrücken-Bewegung sich über den Sommer hält und im Herbst an Stärke gewinnt, könnte es sogar ein fruchtbares Zusammentreffen mit #aufstehen geben. Die Seebrücken-Bewegung hegt die nationalen Tendenzen der Wagenknecht-Initiative ein, welche wiederum die Thematisierung der Klassenfrage stärkt, und am Ende bringt die Seebrücke die nötige Dynamik und den nötigen Druck für die von der Sammlungsinitiative angestrebten linken Neusortierung des Parteiensystems von unten. Manchmal muss Unvorhersehbares zusammenkommen, damit es zu einem Ereignis kommt – zu einer sozialen Bewegung, die ihren Namen wirklich verdient.