Ein wahrer Schleuderkursus durch die Geschichte ist dieses Buch über die Entstehung des Westens. Und nur ein auf dem Titel zierlich eingefügtes Kreuz deutet darauf hin, was einen erwartet: Es geht um den Einfluss des Christentums auf den Weg des Westens und überhaupt der Welt. Rasant geht es von der Antike bis zur Moderne, die – bei aller Korrosion und Abwehr – natürlich als Erbin des Christentums auftritt, wofür am Ende nicht nur die Beatles, sondern eigentlich überhaupt alles zeugen soll, sogar Aktivist*innen.

Überzeugend liest man hier das Ungeheure des Werteumsturzes, über die Umwertung aller Werte. Die Ungeheuerlichkeit, dass die christliche Zwangsbeglückung mit Verfolgung, Ausrottung, Versklavung und jedweder Ungleichheit einher

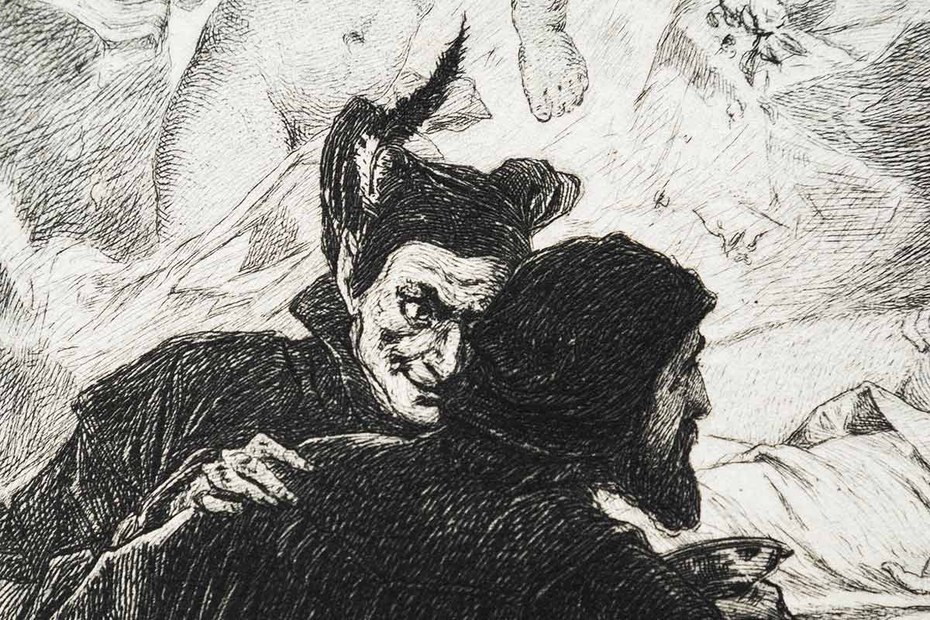

ung und jedweder Ungleichheit einherging, wird nicht ausgelassen, aber doch eher eingeplättet, wie man überhaupt bald platt ist vom Gewicht all der aufgerufenen Zeugen und Anwälte. Macht man sich davon frei und liest gegen den geilen Drang aufs große Ganze in einzelnen Portionen, dann liefert das gut geschriebene Kompendium reichhaltig katechetische Anregungen.Die Ubiquisierung des Christlichen reflektiert der Jenaer Literaturwissenschaftler Stefan Matuschek an der Spezifik der Romantik, nämlich deren Subjektivierung und Ästhetisierung der Religion, vielleicht besser: des Religiösen. Seine Leitfigur ist dabei die Kippfigur. So bietet ihm beispielsweise Goethe, den er mit dem Faust zu Recht in den Zusammenhang der Romantik stellt, „eine besonders herausfordernde Kippfigur aus religiösem Ernst und Unernst“, zwischen überwölbendem Himmel und innerer Hölle, Vorwärtsdrang und quälender Ungewissheit und Unruhe. Dazu gibt es subtile Interpretationen zum Beispiel zu E. T. A. Hoffmann wie zu den diversen Märchen. Erhellend ist vor allem der kundige und weite Blick auf die Vielfalt der europäischen Romantiken und auf den Kampfplatz Theater. Das ist eine wohltuend umsichtige Bilanzierung unter Ausweis aller wesentlichen Posten und Kosten. Der gedichtete Himmel ist allerdings durch den moderierenden Erklärmodus auch etwas biedermeierlich geraten, was den Trick der Romantik, das Publikum zur Abregung zu erregen, milde konterkariert. Und lau erscheint das Kapitel über die Aktualität der Romantik, dem ein Blick auf die weiland bissige Auseinandersetzung von Peter Hacks mit Heiner Müller gutgetan hätte.Michael Jaeger ist der wohl profundeste Faust-Kenner der Gegenwart. Aus seinen gewichtigen Büchern dazu hat er ein Büchlein destilliert, das auf eine Weise in das Werk einführt, die nicht nur dessen immense Aktualität plausibel macht, sondern animiert, sich noch einmal – und verständiger – an dessen Lektüre zu machen, am Faust schrieb Goethe sein ganzes Leben lang. Indem Jaeger den verwickelten Entstehungsprozess entwickelt, zeigt er die verschiedenen Elemente auf, Faust als Gelehrtensatire und Triebtragödie, dazu die immer neu ansetzenden, den Horizont erweiternden und zugleich neuerliche Disparitäten erzeugenden Bewältigungsversuche Goethes, zugleich dessen Souveränitätserweise.Man verfolgt das Drama der Moderne, seine Triebkräfte Ungeduld und Unzufriedenheit, die sich immer nur momentan beruhigen. Und auch die Transformation Europas in eine moderne nervöse Industriegesellschaft. Noch das recht gewaltsame Zurruhekommen am Schluss ist ja ein Danaergeschenk an die Zukünftigen, nach seinem Tode, wie Jaeger schreibt, konfrontiert mit dem „Dissens der Deutungsmöglichkeiten“. Faust lesen – wann, wenn nicht jetzt?Faustische Ingenieure führen seit Faust Krieg um Räume und Rohstoffe. Zum Beispiel um das „flüssige Gold“. Raffiniertes Öl benötigten im Ersten Weltkrieg die Vehikel zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Die Kohle, bislang Ressource Nummer eins für deutsche Wirtschaftsmacht, lag, so unkte man nach dem verlorenen Krieg, im Sterben. Es sei denn, man setzte, wie in Leuna, auf die Herstellung synthetischen Kraftstoffs aus ihr. Öl galt als Macht der Zukunft, also die von Sowjetunion und USA.Dariya Manova entwickelt fulminant die Diskurs-, Kultur- und Kultgeschichte des Rohstoffs Öl in der Zwischenkriegszeit, zeigt, wie in Medien und Kultur darüber räsoniert und schwadroniert wurde. Zum einen wird hier (Roh-)Stoff zum Stoff, also zum Inhalt von künstlerischen Werken, zum anderen benötigt dieser Stoff eine eigene, „rohe“ Form – die des Dokumentarischen. Dabei zeigt sie überzeugend, was bisher separat verhandelt wurde: den Autokult der 1920er in Foto und Statistik, coole Ingenieursmännlichkeit bei Brecht, Feuchtwanger, Piscator und Co. Ebenso im Bildungsroman als Geniebiografie einerseits bei Emil Ludwig, andererseits als Biografie des Dings bei Sergej Tretjakov. Zugleich ist das eine profunde Frühgeschichte des erzählenden Sachbuchs.Kurz, eines der besten literaturwissenschaftlichen Bücher zum Verständnis dieser Zeit. Völlig jargonfrei. Obendrein von durchaus erkennbarer Aktualität.Placeholder infobox-1