Für private Geldanleger war es ein guter Tag. Acht Monate hat eine Expertenkommission über die künftige Finanzierung von Infrastruktur in Deutschland nachgedacht. An diesem Dienstag wurden die Empfehlungen an Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) übergeben. Unter anderem wird vorgeschlagen, mehr „zusätzliche private Finanzierung“ zu mobilisieren. Das hört sich gut an angesichts des dringenden Geldbedarfs für öffentliche Infrastruktur. In Wirklichkeit bedeutet dies aber nur, dass Straßen, Krankenhäuser, Schulen oder Wasserleitungen teilprivatisiert werden. Am Ende zahlt der Staat.

Der Fachbegriff ist sperrig: öffentlich-private Partnerschaften, kurz ÖPP. Dahinter verbergen sich jede Menge verschiedener Modelle, aber d

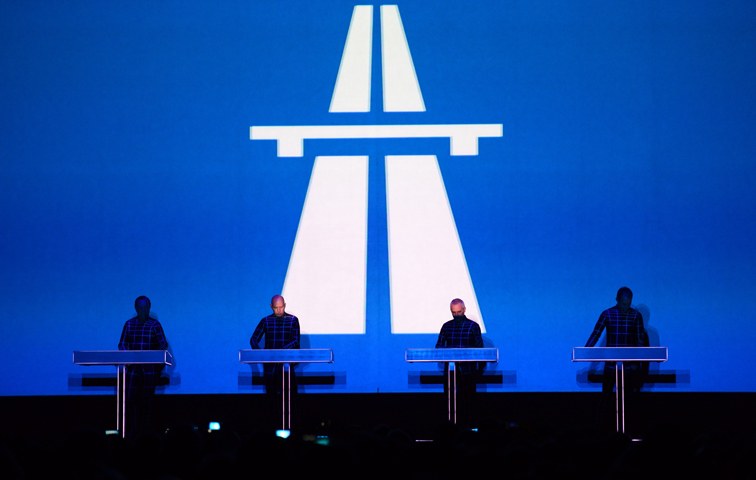

ist sperrig: öffentlich-private Partnerschaften, kurz ÖPP. Dahinter verbergen sich jede Menge verschiedener Modelle, aber das Prinzip ist immer gleich. Private Anleger schließen sich zusammen, gründen einen Fonds und finanzieren beispielsweise einen Autobahnabschnitt. Sie beauftragen ein Unternehmen mit Bau und Betrieb der Straße, das dafür wiederum Aufträge an andere Firmen geben kann. Der Staat bezahlt das Unternehmen dann für die Bereitstellung der Infrastruktur. Oder das Geld kommt über eine Maut rein. Oder beides gleichzeitig.Mehrere Autobahnen wurden so schon teilprivatisiert. Am Ende wird es meist teurer, als wenn der Staat selbst gebaut hätte. Der Bundesrechnungshof hat sich im vergangenen Sommer fünf der sechs bisherigen ÖPP-Autobahnen genauer angeschaut und fällt ein vernichtendes Urteil: Die Projekte seien „unwirtschaftlich“ und würden dem Staat zusätzliche Kosten in Höhe von rund zwei Milliarden Euro verursachen.Trotzdem wird die Idee der öffentlich privaten Partnerschaft immer wieder aufgewärmt. In Gabriels Expertenrunde saßen Vertreter von Privatwirtschaft, Wissenschaft, öffentlichen Einrichtungen und Gewerkschaften. In den Sitzungen soll es heftigen Streit gegeben haben, auch jetzt werden unterschiedliche Meinungen deutlich. Die Gewerkschaften sehen ÖPP-Projekte sehr kritisch, in erster Linie solle sich der Staat um die Infrastruktur kümmern. „Bei der Finanzierung von Projekten favorisiert der DGB eine kreditfinanzierte Investitionsoffensive“, sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann bei der Vorstellung des gemeinsamen Zehn-Punkte-Plans.Fast kostenlose KrediteDas wäre weitaus günstiger: Momentan kann sich Deutschland auf dem freien Markt fast kostenlos Geld leihen, die Zinsen für Kredite betragen lediglich rund 0,2 Prozent. Das liegt daran, dass sich kaum jemand vorstellen kann, dass Deutschland pleite geht – allein schon wegen der Größe. Seitdem dies bei einigen südeuropäischen Ländern nicht mehr ausgeschlossen scheint, kaufen Investoren zudem lieber deutsche als griechische Staatsanleihen, das senkt ebenfalls die Zinsen. Deutschland profitiert also von der Krise.Wenn nun Versicherungskonzerne und Pensionsfonds mehr ÖPP-Projekte fordern, ist die Absicht klar: Sie wollen mehr Geld als mit Staatsanleihen – und trotzdem soll das Risiko nicht allzu hoch sein. Das heißt jedoch im Umkehrschluss: Der Staat zahlt mehr. Trotzdem ist die Teilprivatisierung unter Politikern beliebt. Die Kosten fallen nämlich erst in Zukunft an. Die Regierung kann sich mit der schwarzen Null brüsten. Die Bundesländer können ihre selbst auferlegte Schuldenbremse umgehen, klamme Kommunen eine Haushaltssperre austricksen. Auf lange Sicht wird das aber teuer, weil riesige Schattenhaushalte entstehen.Wie kann es sein, dass Geldanleger offenbar mit höheren Renditen rechnen als bei Staatsanleihen? Dann müssten doch alle Besitzer von Staatsanleihen diese verkaufen und stattdessen in die Infrastruktur investieren. Das ist schließlich ebenfalls eine sehr sichere Anlage, weil die Einnahmen garantiert sind.Das Risiko für den privaten Investor ist trotzdem etwas höher, weil die Maut-Einnahmen geringer sein können als erwartet oder weil die mit dem Bau beauftragten Firmen nicht so arbeiten, wie sie sollen, und das Projekt teurer wird. Letztlich kann also das Unternehmen, das für Bau und Betrieb zuständig ist, pleite gehen. Die Investoren hätten dann Geld verloren. Wenn der Staat sich um alles kümmert, besteht das Insolvenzrisiko praktisch nicht – was die niedrigen Zinsen bei Staatsanleihen erklärt.Für die Politik wäre es einfach, auf lange, komplizierte Verträge mit Privatfirmen zu verzichten. Es gibt doch Staatsanleihen. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) will trotzdem neue Autobahnen mit privater Beteiligung bauen. Die Linksfraktion ist empört: „Seine Vision privat finanzierter Straßenbauorgien hat keinen verkehrlichen Nutzen, sondern bedient nur die Interessen von Anlegern und Bauwirtschaft“, sagt der verkehrspolitische Sprecher Herbert Behrens. „Damit belastet er zukünftige Generationen gleich doppelt: Zum einen wird klimaschädlicher Straßenverkehr gefördert, zum anderen werden die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler über Jahrzehnte durch die Renditenzahlungen zusätzlich zur Kasse gebeten.“Auch der Verein Gemeingut in BürgerInnenhand setzt sich für den Stopp der ÖPP-Projekte ein. Gabriel muss sich jetzt positionieren: Union und Großanleger sind dafür, Opposition, Gewerkschaften und Zivilgesellschaft dagegen oder zumindest skeptisch. Vielleicht orientiert er sich einfach am Interesse des Steuerzahlers: Er sollte diesem Privatisierungs-Unsinn ein Ende setzen.