Es ist eine Mammutaufgabe: Für mindestens eine Million Jahre soll der hochradioaktive Atommüll sicher verwahrt werden. Wie kann die Suche nach dem besten Standort gelingen? Damit hat sich die vom Bundestag eingesetzte Endlagerkommission beschäftigt, inzwischen liegt ihr fast 700 Seiten dicker Abschlussbericht vor. Eines der Ziele war, eine „breite Zustimmung in der Gesellschaft für das empfohlene Auswahlverfahren“ zu gewinnen. Zumindest in diesem Punkt ist die Kommission gescheitert.

In dem Gremium saßen Wissenschaftler, Politiker sowie Vertreter von Umweltverbänden, Industrie, Gewerkschaften und Kirchen. Ein Konsens wurde nicht gefunden, am Ende gab es Sondervoten vom BUND, von der Industrie, von der Linken, von den Ländern Bayern und Sachsen

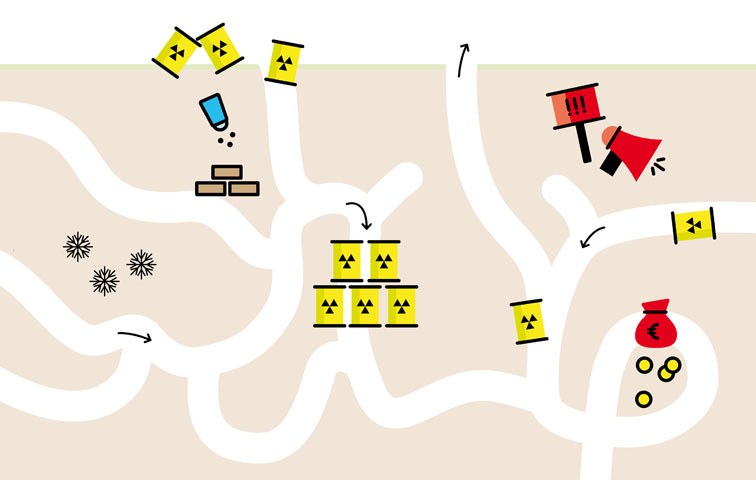

d Sachsen sowie von einem Forscher. Viele Anti-Atom-Initiativen haben die Kommission von Anfang an boykottiert und lehnen das Ergebnis ebenfalls ab. „Die Empfehlungen der Kommission sind so vage gehalten, dass damit jeder politisch ausgehandelte Standort legitimiert werden kann“, sagt etwa Jochen Stay von Ausgestrahlt. Wesentliche Entscheidungen würden nun dem neuen Bundesamt für kerntechnische Entsorgung überlassen.Strittig ist immer noch der Standort Gorleben. Er bleibt im Verfahren, obwohl er ursprünglich nicht nur aus geologischen, sondern auch aus politischen Gründen ausgewählt wurde. Zudem wurde schon mehr als eine Milliarde Euro für die Erkundung ausgegeben, was den Druck erhöht, am Ende Gorleben zu nehmen, um Geld für die Untersuchung anderer Standorte zu sparen. Allerdings wäre es auch problematisch, Gorleben jetzt auszuschließen, weil dann andere Regionen fordern könnten, dass sie ebenfalls außen vor bleiben.Am Ende dürfte es ohnehin schwierig sein, bei der lokalen Bevölkerung Unterstützung zu finden. In einer repräsentativen Emnid-Umfrage im Auftrag der Kommission heißt es, dass jeder zweite Bürger die Entscheidung nicht akzeptieren würde, wenn er in der Region um den Standort wohnt.Bis dahin ist es jedoch noch ein weiter Weg. Wie geht es nun weiter? Was empfiehlt die Kommission, was ist umstritten? Viele Fragen sind noch offen:Welcher Müll?Eigentlich ist der Name der Kommission eindeutig: Es geht um die „Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe“. Nun aber steht zur Debatte, ob dieser Atommüll zusammen mit weniger stark strahlendem Abfall in ein gemeinsames Lager kommt. Die Kommission will sich da nicht festlegen. Das ruft bei Umweltschützern Kritik hervor. „Wenn in der Abwägung zwischen verschiedenen Standorten bei einigen auch die Lagerung der weiteren Abfälle möglich ist, dürfte der politische Druck groß sein, zugunsten dieser Standorte zu entscheiden“, schreibt etwa der BUND. Außerdem fehlen nach Ansicht der Umweltschützer bislang klare Kriterien für die Einlagerung des schwach- und mittel-radioaktiven Mülls. Dass in der Kommission überhaupt über ein ge-meinsames Endlager nachgedacht wurde, hat mit dem Nationalen Ent-sorgungsprogramm zu tun, das die Bundesregierung im vergangenen Sommer beschlossen hat.Wo?Deutscher Atommüll soll in Deutschland bleiben. Kein Standort wird von Anfang an ausgeschlossen. Empfohlen wird ein Lager in tiefengeologischen Formationen, das kann Salz, Ton oder Kristallin sein. Diese Variante biete „anders als oberirdische oder oberflächennahe Lagerung ab einem be-stimmten Zeitpunkt passive Sicherheit und bedarf dann keiner Wartung“, heißt es im Kommissionsbericht. Greenpeace hat jedoch Zweifel, ob das die beste Option ist. In einer Studie der Umweltorganisation wird moniert, dass durch den Grubenbau die natürliche Schutzfunktion des Wirtsgesteins durchbrochen werde. Dadurch könne zum Beispiel später Wasser in das Lager dringen.Wie?Überraschend ist das Votum der Endlagerkommission für die Rückholbarkeit des Atommülls, weil früher viele Experten dieses Konzept abgelehnt haben. Es bietet den Vorteil, dass man nachträglich Schwachstellen am Lager beheben oder den Müll an einen besseren Ort bringen kann. Zudem könnte es sein, dass es irgendwann ge-lingt, den Abfall durch Transmutation weniger schädlich zu machen. Auf der anderen Seite birgt die Rückholbarkeit das Risiko, dass der Strahlenmüll in künftigen Kriegen oder von Terroristen wieder ausgegraben wird. Letztlich geht es um die Frage nach dem Welt-bild: Wird die Zukunft besser oder schlechter?Wann?Wenn es nach dem Umweltministerium geht, soll im Jahr 2031 der Standort bestimmt sein, im Jahr 2050 das Endlager in Betrieb gehen. Doch die Kommission hält diesen Zeitplan für „unrealistisch“. Wahrscheinlicher sei, dass der erste Atommüll erst im kommenden Jahrhundert eingelagert werde. In beiden Fällen gibt es jedoch Probleme, weil die derzeitigen Zwischenlager nicht so lange genehmigt sind und auch die Sicherheit der Castorbehälter für solche Zeiträume nicht ausreichend erforscht ist.Die Endlagersuche selbst soll laut Kommissionsvorschlag in drei Phasen verlaufen, zuständig ist in erster Linie das neue Bundesamt für kerntech-nische Entsorgung. Zuerst sollen Orte bestimmt werden, die überhaupt für ein Endlager in Frage kommen. Dann werden potenzielle Standorte über Tage genauer untersucht, etwa durch Bohrungen. Im letzten Schritt wird unter Tage erkundet. Am Ende jeder Phase sollen Bundestag und Bundesrat die Auswahlentscheidung bestätigen. Wie lange die Phasen dauern sollen, ist unklar. Umweltministerin Barbara Hendricks macht bereits Druck: „Wir haben keine Zeit zu verlieren.“ Allerdings kann politisch vorgegebene Eile dazu führen, dass lieber schnell als gründlich geprüft wird.Wer zahlt?Laut Gesetz müssen die Energiekonzerne für die Entsorgung des Atommülls zahlen. Allerdings hat die vom Wirtschaftsministerium eingesetzte Kommission zu Atomfinanzen vorgeschlagen, dass der Staat die gesamten Kosten für ein Endlager übernimmt, wenn die Industrie zuvor einmalig 23,3 Milliarden Euro zahlt. Umweltschützer halten das für viel zu wenig, die Konzerne für zu viel. Es ist aber wahrschein-lich, dass sich Staat und Industrie demnächst auf einen Deal verständigen. Das bringt den Vorteil, dass die Konzerne keine Lobbyarbeit mehr machen für eine Endlagersuche, die in erster Linie günstig und schnell abgeschlossen wird.Welche Öffentlichkeit?Wenn das Endlager akzeptiert werden soll, müssen die Bürger vorher mitreden dürfen. Die Kommission hatte daher auch die Aufgabe, neue Möglichkeiten der Öffentlichkeitsbeteiligung zu entwickeln. Im Bericht finden sich Vorschläge, von einem öffentlichen Informationsregister über Fach- und Regionalkonferenzen bis zum „Rat der Regionen“. Während der Kommissionsarbeit selbst hat es mit der Beteiligung aber nicht so gut geklappt, der Linken-Abgeordnete Hubertus Zdebel spricht von „Stückwerk“. Eigentlich war vorgesehen, den Bericht von der Zivilgesellschaft kritisch bewerten zu lassen, bevor er beschlossen wird. Aus Zeitmangel ist dieser Schritt ausgefallen. Immerhin: Der Bundestag hat auf Empfehlung der Kommission die gesetzliche Grundlage geschaffen, um ein „nationales Begleitgremium“ für die Endlagersuche einzusetzen. Das soll aus Personen des öffentlichen Lebens sowie zufällig ausgewählten Bürgern bestehen.