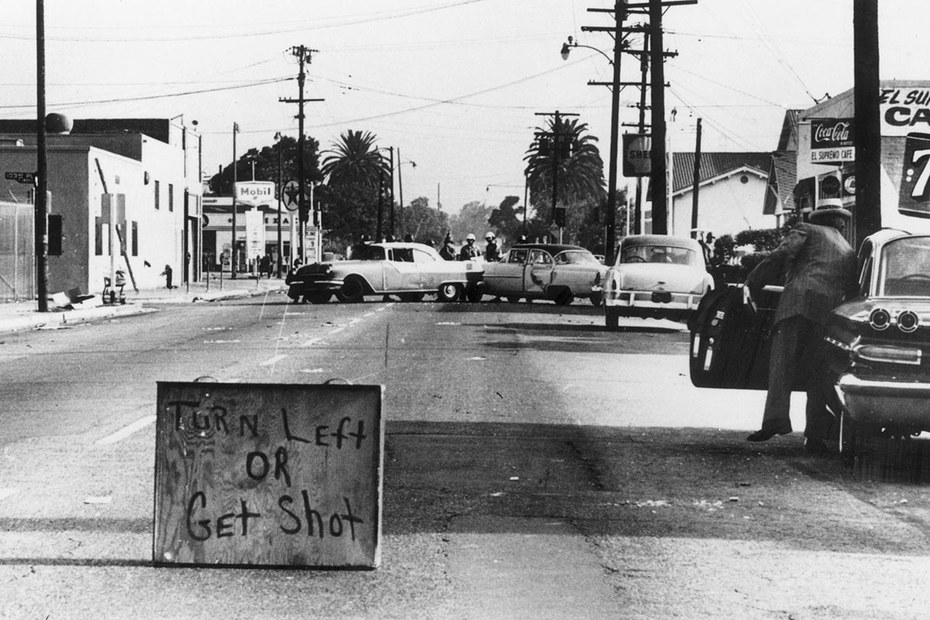

Ein Ermittler der ganz besonderen Art steht im Zentrum von A. G. Lombardos Debütroman Graffiti Palast. Americo Monk wandert Mitte der 1960er Jahre mit seinem Notizbuch durch die heruntergekommenen migrantischen Viertel von Los Angeles und zeichnet Graffitis ab. Der moderne Spurenleser, „weder schwarz noch weiß“, wie es in dem Roman heißt, ist Experte für die damals neu aufkommende Street-Art. Die ist politisch, herrschaftskritisch, hat aber in der kalifornischen Metropole auch als Markierung von Gangterritorien eine große Bedeutung. Monk ist gerade auf dem Weg nach Hause zu seiner schwangeren Frau, als er Zeuge einer polizeilichen Maßnahme wird, die zu schweren Ausschreitungen führt. Bei diesen historischen Straßenschlachten sterben mehr

terben mehr als 30 Menschen, unzählige Geschäfte werden geplündert. Der Aufstand von Watts markiert den Beginn jener Riots, die im Jahr 1967 ihren Höhepunkt finden, die US-Regisseurin Kathryn Biegelow machte daraus ein packendes Drama im Film Detroit von 2017. Lombardos Held Monk versucht mehrere Tage lang zu seiner Frau zu gelangen, aber als postmoderner Odysseus irrt er durch eine politisch, sozial und kulturell zerrissene Großstadt, aus der er keinen Ausweg findet.Voodoo und GlückskekseHomers Odyssee aus dem antiken Griechenland ins Jahrhundert der Popkultur zu übertragen, ist ein gewagtes literarisches Unterfangen. Aber der in Los Angeles lebende A. G. Lombardo, der im Hauptberuf Highschool-Lehrer ist, legt ein bemerkenswertes Debüt vor. Americo Monk schlägt sich durch ein chaotisches, gefährliches Los Angeles. Auf seinem Irrweg begegnet er äußerst bizarren Figuren, die wie das Panorama einer Mythologie der modernen und multikulturellen amerikanischen Großstädte sind. Er trifft Elijah Muhammad, den Führer der Nation of Islam, der Monk für seine politische Bewegung rekrutieren will. Eine Voodoo-Priesterin hilft ihm, seinen Weg durch die Nacht zu finden. In einem alten Kino, in dem er als Jugendlicher gearbeitet hat, findet Monk für einige Stunden Unterschlupf, während draußen die Straßen brennen. In Chinatown begegnet er einem wütenden Restaurantbesitzer, der behauptet, Erfinder der Glückskekse zu sein, und deshalb mit einem anderen Chinesen im Clinch liegt, bis Monk plötzlich zwischen die Fronten gerät. Überhaupt scheinen in diesen Tagen und Nächten des Aufstands sämtliche Konflikte, die sonst verdeckt bleiben, in der sommerlichen Hitze aufzubrechen. Monk wandert derweil weiter südwärts zum Hafen, kommt aber nicht wirklich voran.A. G. Lombardo erzählt das Homer-Motiv stimmig, ohne dass es aufgesetzt wirkt. Seine Mischung aus Pop und stilistisch wuchtiger Prosa erinnert dabei an die Romane von Don DeLillo und Thomas Pynchon. Ein Stück weit ist Graffiti Palast selbst Pop-Art, wobei die Charaktere ungemein plastisch sind und Tiefe haben, zum Beispiel der legendäre Graffiti-Künstler, den Monk bei dessen gewagten Kletterpartien auf gigantische Plakatwände begleitet, die mit Adbusting antirassistisch bearbeitet werden. Aber auch die Auseinandersetzungen auf der Straße, die sinnstiftend für zahlreiche andere Aufstände in den folgenden Jahren wurden, setzt Lombardo episch in Szene.Die Riots als Plot scheint in den letzten Jahren eh eine gewisse Konjunktur in der US-amerikanischen Gegenwartsliteratur zu erleben, wie Flammenwerfer (Rowohlt 2016) von Rachel Kushner und City on Fire (Fischer 2017) von Garth Risk Hallberg zeigen. Fast entsteht der Eindruck als gäbe es eine in der amerikanischen Literatur sich manifestierende heimliche Sehnsucht nach dem Aufstand. Lombardo steht dem in nichts nach und malt die Riots in großen Bildern aus.„Jenseits der Dächer leuchten brennende Palmen wie gigantische Fackeln. Monk taumelt über unsichtbare, von dichtem Rauch bedeckte Bürgersteige. Ein Sendewagen liegt auf der Seite, Flammen tosen aus Motor und Radkästen.“ Dabei hat der historische Aufstand von Watts, der hier als Hintergrund dient und in keiner Weise verklärt wird, in Lombardos Darstellung durchaus aktuellen Charakter. Das betont der Autor in einem Interview: „Es ist eine aktuelle Geschichte, die uns alle mit einschließt.“ In Zeiten von Black Lives Matter gelte es von den Watts-Riots zu lernen, sagt Lombardo, der selbst übrigens weiß ist. Er entwirft ein ungemein detailliertes und spannungsgeladenes Panorama dieser Unruhen und beschreibt ebenso die Ästhetik der kaputten und morbiden Viertel L.A.s, durch die Monk irrt, wie auch die sozialen Abgründe eines Amerika, das damals noch viel offener rassistisch war als heutzutage. Gleichzeitig geht Lombardo den urbanen Mythen von Los Angeles mit seinen Gangs, Drogen, Graffitis und Revierkämpfen nach, die auch für spätere Jahrzehnte und bis heute prägend sind.Dabei wird in Graffiti Palast auch eine ganze Genealogie der Graffiti-Kunst entworfen. Lombardo lässt Monk und seine Mitstreiter über die Wandbilder der 1930er Jahre diskutieren und über die geheimen Botschaften, die entflohene Sklaven schon im 19. Jahrhundert auf ihrer Flucht nach Norden in die Wände von Güterwaggons einritzten. Monks Notizbuch wird dabei zu einem begehrten Objekt, das ihm ebenso Polizisten wie Gangmitglieder abjagen wollen und das er auf jede erdenkliche Art verteidigt. In ihm findet sich „ein Arsenal der gesetzlosen, besprühten Wände und Manifeste dieser Stadt, die leuchten wie Warnflaggen; die Worte und die Kunst der Enteigneten sind Waffen des Wandels – sie zu ignorieren oder zu unterdrücken kann nur Feuer und Zerstörung bringen“.Wie dieses Feuer aussieht, setzt A. G. Lombardos Roman großartig in Szene. Graffiti Palast schlägt dabei einen beachtlichen Bogen und steht nicht nur in der Tradition der Odyssee, sondern auch der Romane von James Baldwin und darf getrost als großer Wurf bezeichnet werden.Placeholder infobox-1