Mit der historischen Dimension des Populismus haben sich bisher wenige beschäftigt. Dabei ist das Thema durchaus ergiebig, wie der Bremer Rechtswissenschaftler Kolja Möller in seinem Buch Volksaufstand und Katzenjammer zeigt. Möller geht in dem 160 Seiten langen essayistischen Text der Frage nach, wie das Thema Populismus in der Geschichte verhandelt wurde, seinen Eingang in die politische Theorie und in die politikwissenschaftliche Forschung, aber auch in Theater und Literatur erlebte. Denn der Populismus, so seine Hauptthese, ist nichts Neues, das plötzlich über unsere Gesellschaften hereingebrochen ist, sondern ein Phänomen, das in der Geschichte immer wieder beobachtet werden konnte und fester Bestandteil unseres politischen Systems ist.

Aufstände gab es in der Geschichte vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Den Populismus versteht Kolja Möller in Anlehnung an diese Erhebungen als den „kleinen Volksaufstand“, der nach ganz ähnlichen Regeln und Dynamiken funktioniert, in denen sich das „Volk“ gegen die Funktionseliten stellt. Wobei Möller neben der Frage, wer oder was mit dem Begriff „Volk“ eigentlich adressiert wird, auch die Dramaturgie von Aufständen analysiert. Nach ersten Erfolgen kommen meist Phasen politischer Stagnation, die ihren Ausdruck im titelgebenden „Katzenjammer“ finden, den Karl Marx in Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte benutzt, um das Scheitern nach den Erhebungen Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich zu beschreiben.

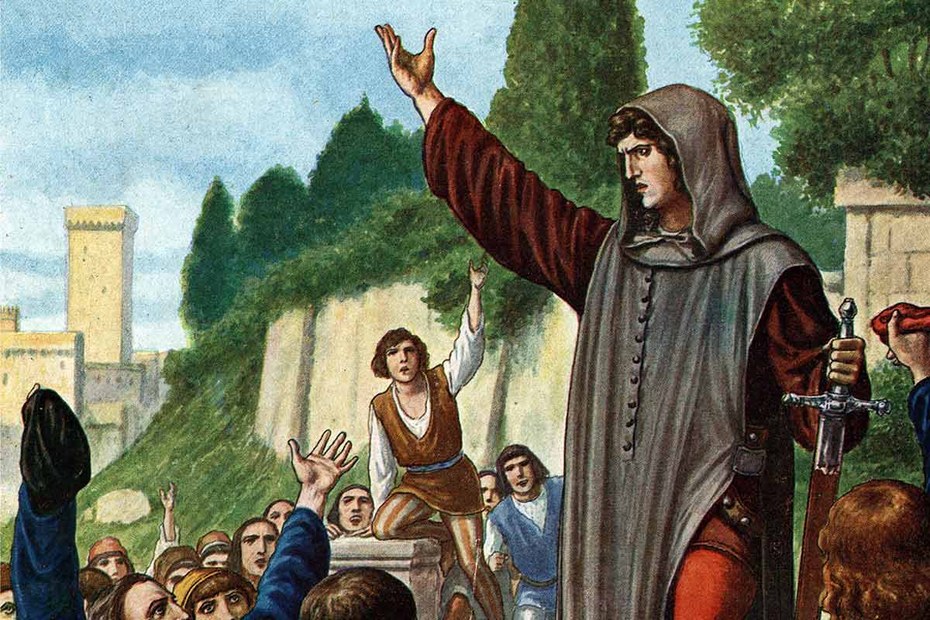

Möller geht in seiner historischen Genealogie erst einmal bis ins Spätmittelalter zurück, wo im Jahr 1347 in Rom ein Aufstand stattfand, der seinen Eingang in zahlreiche Theaterstücke, in einen Roman, aber auch in die Schriften Engels’ und sogar in eine Oper des jungen Wagner fand. Cola Rienzi erklärte sich im Frühling 1347 mithilfe einer revoltierenden Volksmenge in Anlehnung an die römische Republik zum letzten „Volkstribun“, mutierte nach anfänglichen Erfolgen zum diktatorischen Herrscher und stürzte nur Monate später. Anhand der Bearbeitung des Stoffes und des Ereignisses selbst arbeitet Möller drei grundlegende Aspekte heraus, die bei Aufständen immer wieder zu beobachten und die für ihn auch grundlegend für das Funktionieren des Populismus sind. Zum einen wird auf einen „Volkswillen“ gesetzt, wie auch bei den Jakobinern oder im linken Populismus, was aber eine Fortschreibung des bisherigen politischen Betriebs mit all seinen Fallstricken bedeutet. Oder es wird eine andere ausschließende Volksidentität konstruiert, wie das bei der Neuen Rechten zu beobachten ist. Eng damit verbunden ist das Abrutschen ins Autoritäre, ebenfalls typisch für den Populismus von rechts.

Vereinfacher sind ja alle

Möller fächert daneben weitere populistische Diskurse in ihren historischen Kontexten auf: egal ob es im Neoliberalismus um das „Marktvolk“ und den Wettbewerbspopulismus geht, im linken lateinamerikanischen Populismus auch ethnische Diversität adressiert und verfassungsrechtlich gefasst wird oder der Populismus in den USA schon seit über 100 Jahren ebenso von linken Gewerkschaften genutzt als auch von rechts in Bezugnahme auf ein religiöses Volk in Stellung gebracht wurde.

Auch über den aktuellen Umgang mit Populismus schreibt Möller. Der funktioniere meist über eine zu simple „Gegenüberstellung von vereinfachender, gefühlsgetriebener Kommunikation versus Vernunft“, was aber zu keiner wirklichen Analyse führe und gesellschaftliche Konflikte verdecke, „indem alles in einen vermeintlichen Gegensatz zwischen Komplexität und Emotionalität verfremdet wird“, so Möller. Die Vereinfachung ist kein ausreichendes Kriterium, um Populismus zu definieren, wenngleich genau das in aktuellen Diskursen oft gemacht wird, zumal unser ganzer Politikbetrieb darauf ausgerichtet ist, komplexe Vorgänge vereinfacht darzustellen. Deshalb gilt es genau hinzusehen und den Volksaufstand als „eine Art Umschlagplatz, auf dem autoritäre und emanzipative Dynamiken aufeinandertreffen“, zu verstehen, der Teil des politischen Kräftespiels ist.

Info

Volksaufstand und Katzenjammer Kolja Möller Klaus Wagenbach 2020, 160 S., 18 €

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.