Nach Ostern. Kaum noch Nachtfrost, außer vielleicht in den Höhen des Schwarzwalds. Sicherheitshalber wartet er ein paar Tage ab, stellt dann vorsichtig die Lauscher auf, Stille über dem Land, nichts Bedrohliches beim Blick über den Rand der Furche, kein Jäger und auch keine Igel, mit denen er um die Wette laufen müsste, nun erst macht der Osterhase sich vom Acker. Und was bis vor kurzem noch undenkbar schien, der erste Ostershutdown oder Lockdown nach dem Zweiten Weltkrieg – auch anno 1945 gab es keine Osternormalität mit Osternest und gefärbten Eiern im Garten, dort waren höchstens Bombentrichter –, schon liegt dieses Unvorstellbare hinter uns. Na also, geht doch, möchte man einander hinter Maske und Mundschutz zurufen. Alles h

Das Virus, die V2 und Paul Celan

Corona-Diaries Ohnmachtserfahrungen und Lektüreglück. Aufzeichnungen unseres erblindeten Tagebuchschreibers – Teil 2

Exklusiv für Abonnent:innen

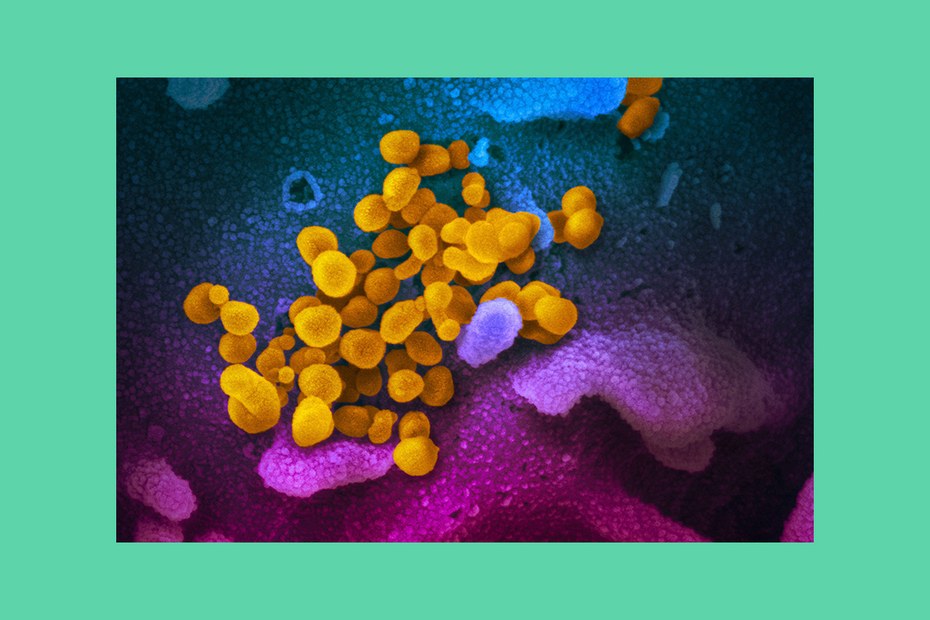

Das Virus unter dem Elektronenmikroskop

Foto: imago/ZUMA Wire

fen. Alles halb so schlimm.Dann ein Telefonat. Es ist der 21. April, Theos Geburtstag. Er hört sich nicht gut an, die Stimme am Telefon müde, er atmet schwer. Dass er gerade 73 geworden ist, daran allein kann es nicht liegen. Wir sind über die Ostertage durch die Hölle gegangen, sagt er und wie er es sagt, „durch die Hölle gegangen“, weiß ich sofort, dass es für sie beide so gewesen ist über Ostern, Theo ist kein Mensch, der zur theatralischen Geste neigt, dessen Worte übertreiben. Seine Lebenspartnerin, seit Jahren an Multipler Sklerose erkrankt und stark bewegungseingeschränkt, so in dürren Worten die österliche Leidensgeschichte der beiden, ist zweimal in der Wohnung gestürzt. Sie leben zusammen in einer kleinen Mietwohnung in der Stuttgarter Innenstadt. Gründonnerstag der erste Sturz. Der zweite am Osterwochenende, bei dem sich Theo, der sie auffangen und stützen möchte, eine Rückenverletzung zuzieht, die ihn nun ebenfalls beinahe vollständig bewegungsunfähig macht.Theos Durchgang durch die HölleDer medizinischem Befund: vier gebrochene Rippen und zwei Wirbelbrüche bei ihr, ein angebrochener Wirbel bei ihm. Der Befund datiert aus den Tagen nach Ostern. Davor liegt jenes österliche Geschehen, das Theo ihren Durchgang durch die Hölle genannt hat. Die Einzelheiten seiner „Passionserzählung“ hören sich entsetzlich an, ich möchte sie mit meinen Worten hier nicht wiedergeben. Zu präsent ist mir, was ich selbst unlängst an Abwehrreaktionen und Verleugnung erfahren musste bei dem Versuch, anderen von erfahrenem Leid und Situationen der Verlassenheit, „verlassen von Gott und der Welt“, auch nur andeutungsweise etwas mitzuteilen. Dies persönlich Mitgeteilte werden nicht wenige entweder so unerträglich finden, dass sie nichts davon hören wollen, oder es für schlechterdings unglaubwürdig halten angesichts der heute allenthalben implementierten wohlfahrtsstaatlichen Sicherungssysteme. Einige zuletzt, sollte an dem Mitgeteilten doch etwas dran sein, den Betreffenden sogar unterstellen, ihre Misere selbst verschuldet zu haben.Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, selbstverständlich riefen die beiden einen Arzt herbei. Zweimal gestürzt, zweimal auch ist der diensthabende Notarzt bei ihnen erschienen. Die Dauer der ärztlichen Anwesenheit jeweils fünf Minuten. Die Diagnose – beide Male eine Art Ferndiagnose aus der Nähe, aus einem coronabedingten ärztlichen Sicherheitsabstand von wenigstens anderthalb Metern zur Patientin bzw. den Patienten, das zweite Mal sind ja beide leidend. – Die Augenscheindiagnose lautet das eine wie das andere Mal „Bandenscheibenvorfall“.Ergo Krankenhauseinweisung oder Klinikeinweisung nicht indiziert, da bei Bandscheibenvorfall ohnedies erst einmal kein operativer Eingriff erfolge. Womit das eine wie das andere Mal die ärztliche Stippvisite beendet war.Ich meine, Donnerstag hat Theo gesagt, der Tag, an dem nach den Osterfeiertagen endlich auf der ihnen gegenüberliegenden Straßenseite der Neurologe seine Praxis wieder geöffnet hat, bei dem Nina in Behandlung ist. An diesem Tag verlässt Theo mit einer letzten Kraftanstrengung die Wohnung und schleppt sich zur neurologischen Praxis hinüber. Nachdem er die Tür geöffnet und die Praxis betreten hat, bricht er zusammen. Seine Stimme ist mir noch im Ohr „dort in der Praxis bin ich dann zusammengebrochen“. – Eben jetzt, wo ich dies aufs Band spreche, erinnere ich mich, es liegt ziemlich genau viereinhalb Jahrzehnte zurück, wie ich mir in unserer damaligen Marburger Wohngemeinschaft – außer Theo wohnten noch Jürgen und Anne dort – einmal so übel den Magen verdorben hatte, dass es auch anderntags nicht besser war und ich mich, elend wie mir war, in die Hausarztpraxis schleppte. Dort im Wartezimmer, es war zum Glück sonst keiner da, musste ich mich sogleich in den Papierkorb übergeben. Als ich hinterher aus dem Sprechzimmer auf den Flur trat, vernahm ich aus dem Wartezimmer das Fluchen der Sprechstundenhilfe. Wie harmlos das doch gewesen ist im Vergleich zu dem, was mir im Coronajahr 2020 Theo an seinem 73. Geburtstag berichtet.Zusammenbruch in der ArztpraxisNach seinem Zusammenbruch in der Arztpraxis ging mit einem Mal, was die Tage zuvor nicht möglich war, weil laut notärztlicher Begutachtung gar nicht erforderlich. Binnen weniger Minuten war der Krankenwagen da, nachdem sich der Neurologe aus der umständehalber sicher lückenhaften Schilderung des vor seinen Augen Kollabierten ein ungefähres Bild davon hatte machen können, was sich über die Ostertage in der Wohnung seiner Patientin und inzwischen auch seines Patienten an Entsetzlichem zugetragen haben musste. Der Krankenwagen brachte Theos Partnerin ins Marienhospital, Betten seien dort zur Genüge vorhanden gewesen aufgrund der Vorratshaltung in Sachen Corona, das Krankenhaus habe in Stuttgart einen guten Ruf. Heute, also am Tag unseres Telefonats, sei für den Nachmittag Ninas OP-Termin angesetzt, er hoffe, es werde alles gut verlaufen und sie seien anschließend erst einmal über den Berg.Er selber schlucke weiterhin jede Menge Schmerzmittel und könne wegen dem gebrochenen Wirbel nur im Sitzen schlafen. Liegend käme er ohne Hilfe eh nicht wieder hoch. Die kurzen Wege in der Wohnung lege er nun mit Ninas Elektrowägelchen zurück, was ihn, anders als ihr, schon beinahe vergnüglich vorkomme. Er benutze das Fahrzeug auch beim Einkauf im nahegelegenen Supermarkt. Wenn er sich dort einmal von seinem fahrbaren Untersatz erhebe und einen Schritt tue, um eine Packung Klopapier oder Nudeln aus dem Regal zu nehmen, bemerke er, wie andere Kunden zu ihm herüberblicken, als seien sie soeben Zeugen einer Spontanheilung geworden.Es erscheint uns gegen Ende unseres Telefonats keine Frage mehr, bereits nach dem ersten Sturz, spätesten aber nach dem zweiten war eine Klinikeinweisung Ninas auch medizinisch dringend geboten. Dass sich dennoch beide Mediziner der ärztlich angezeigten Maßnahme verweigerten, dürfte nicht zuletzt an der für den erwarteten Corona-Patientenandrang in Kliniken und Krankenhäusern vorgehaltenen Bettenreserve gelegen haben. Demnach hätten sie, Theo und Nina ihre Höllentage über Ostern dem Virus zu verdanken, das offensichtlich auch anders als auf den üblichen Infektionswegen unter Umständen lebensbedrohlich zuschlagen kann.Mir fällt eine der Corona-Gesprächsrunden auf SWR2 ein. Um für mehr Mut zu und Verständnis für all die schmerzhaften Restriktionen des Alltagslebens zu werben, schlägt ein Teilnehmer vor, uns einen Moment lang einen Blick zurück aus der Zukunft nach der jetzigen Coronakrise auf unser gegenwärtiges Tun zu werfen, „Futur Zwei“ heißt diese Denkfigur: Dann werden wir diejenigen gewesen sein, denen es gelungen sein wird, noch unter widrigsten Umständen und größten Belastungen am Solidaritätsprinzip festzuhalten bzw. unsere sozialstaatlichen Sicherungssysteme aufrecht zu erhalten und folglich niemanden sich selber zu überlassen . – Woraufhin die Journalistin Franziska Augstein zu bedenken gab, wir würden vielleicht auch erst im Nachhinein, rückblickend entdecken, zu wie vielen Menschen unter dem Krisenmodus die Kontakte und die Brücken abgebrochen wurden und auf welche Höhe sich die Zahl der Toten unter diesen Vergessenen und Alleingelassenen letztendlich beläuft. Was sie meint, lässt sich auch so formulieren: Man sieht, wieder einmal, nur die im Licht, die vom grellen Corona-Scheinwerferlicht erfassten Toten und deren Zahl, die im Dunkeln sieht und zählt man nicht.Leave no one behind, evidenzbasiertDoch gemach, fürs pure Schwarzsehen ist auch hinterher noch Zeit genug. Jetzt heißt es zunächst einmal Kopf hoch. Denn siehe da – „wo aber Gefahr ist“, man erinnert sich, „wächst das Rettende auch“ –, ein Transparent auf der gegenüberliegenden Hauswand, LEAVE NO ONE BEHIND. Es regt sich die Zivilgesellschaft, „die jungen Leute gegenüber“, sagt Silvia, „da, wo des Öfteren die laute Musik herkommt“. Es sei nicht das einzige Transparent mit dieser Aufschrift, sie habe noch welche in der Altstadt gesehen und auch weiter draußen an einem der biederen Reihenhäuser. – Mein innerer Widersacher wendet sogleich ein, die Transparente an den Häuser bedeckten lediglich die Risse in der Fassade. Staufen ist bekanntlich die Stadt mit den Rissen, ihre Oberen wollten mit thermischen Tiefbohrungen wirtschaftlich hoch hinaus, im Ergebnis nimmt es die Altstadt mit empor, seither thront sie auf einer oberirdischen Brandblase. Aber was das mit Corona zu tun habe, fragt wiederum der Widersacher des Widersachers, die Transparente hätten trotzdem recht. Stimmt.Und es ist auch richtig, der zivilgesellschaftliche Coronaeinsatz der Jungen beschränkt sich nicht unbedingt aufs Plakatemalen und Transparenteschwingen. Bei allzu plakativen Solidaritätsbekundungen fühle ich mich immer ein wenig unbehaglich, manchmal auch peinlich berührt, wie im Nachhinein bei den Spruchbändern und Wandzeitungen meiner damaligen Generation. „Hoch die“ und „Nieder mit“ und „Zerschlagt …“ Aber heute skandiert überhaupt niemand, „schlagt das Virus kurz und klein“, nein. Beispielsweise bei Theo in Stuttgart, alles jüngere Leute um ihn her im Haus, zwischen zwanzig und dreißig, „alle total nett und hilfsbereit“, während der Horrortage stellten sie Essen vor die Tür und brachten das Nötige aus dem Laden mit. Nach einem der Stürze eilten zwei von ihnen herbei, kräftige junge Männer, anders wäre es nicht gegangen, die Gestürzte vom Fußboden aufs Bett zu lagern. – Tatsächlich gibt es das also, neben dem verbalen das praktizierte LEAVE NO ONE… Und zwar „evidenzbasiert“ immer dann, wenn man hinterher bzw. nach der praktischen Umsetzung erleichtert und freudig, aber verbal bescheidener, ausrufen möchte, „someone not left behind, indeed“.Letzte Aprilwoche. So wenig launisch wie in diesem Jahr hat sich selten ein April gezeigt, weder Blitz und Donner noch Hagelschlag. Als passe er sich dem vorläufig glimpflichen Verlauf der Pandemie hierzulande an. Wie bereits Coronaostern, das downgelockte Fest der Auferstehung, so schlimm wie befürchtet gar nicht gewesen ist, scheint nun, schleichend, von Tag zu Tag alles immer noch ein klein wenig weniger schlimm, bis es demnächst überhaupt nicht mehr schlimm ist. Ein Gefühl, welches ein untrügliches Vorzeichen sein dürfte der vielbeschworenen „neuen Normalität“.Deren sichtbares Erkennungsmerkmal: In der Öffentlichkeit nur mehr Maskierte, landesweite Larvenpflicht ab kommenden Montag. – Mir wird man auch eine besorgen, egal woher. Behindert hin und her, ich kann mich meinen Mitmenschen nicht als freilaufender Infektionsherd zumuten. Heute ist der 24., Donnerstag, Silvia will es bei Gelegenheit in der Apotheke versuchen. Kannte ich gar nicht mehr, solche Vorfreude auf etwas Neues. Ich weiß auch schon, ein Geheimtipp, nach jedem Tragen muss man sie im Backofen auf 70 Grad erhitzen. Hätte mir das einer Anfang Februar gesagt, als ich das letzte Mal eine Tiefkühlpizza in den Ofen schob, ich hätte ihn für verrückt erklärt. So ändern sich die Zeiten. Die es eilig haben, nehme ich an, werden das Ding einfach in die Mikrowelle schieben. Beim mir als Erblindetem wird wie auch bei den Nichtgehandicapten alles darauf ankommen, dass sie gerade sitzt, die Maske, „Masgerade“. Unser aller tägliche Gewissensprüfung ab Montag früh bei jedem Schritt vor die Haustür.Aus dem Robert-Koch-Institut – alle benutzen inzwischen das Kürzel RKI, wie früher ZK für Zentralkomitee –, aus dem RKI also verlautet, man möge sich darauf einstellen, dass bestimmte Alltagsbeschränkungen „auf unbestimmte Zeit“ bestehen bleiben. Zu den „bestimmten Alltagsbeschränkungen“ zählen selbstverständlich auch Orgien. Aus gegebenem Anlass versucht sich ein Rundfunksprecher – es handelt sich nicht um die Sendung „Nachrichten in einfacher Sprache“ – an einer dudenreifen Definition: Der Begriff Orgie, Mehrzahl Orgien, bezeichne Formen „sinnlicher Ausschweifung, in Sonderheit solche sexueller Natur“. Der gegebene Anlass für die definitorische Klärung ist bekanntermaßen die wiederum von der strengen Definition abweichende Kanzlerinnenäußerung über „Öffnungsdiskussionsorgien“ landauf und landab.„Exitstrategie“ resp. „gestaffelte Exitstrategie“ und „Öffnungsdiskussionsorgien“ – ebenso bemerkenswert wie diese Wortschöpfungen ist ihr Gegenstand, die sozialpsychologischen aufschlussreichen Reaktionsbildungen und deren Dynamik im gesellschaftlichen Ausnahmezustand der Pandemie und ihres Ungewissheitspotentials. Reagiert wird erstens auf der alltags-psychologischen Ebene der praktischen Situationsbewältigung, zweitens auf der Ebene der Experten als der professionellen Situationserklärer, drittens auf der Ebene der Intellektuellen als der Situationsdeuter und Lieferanten weltanschaulicher Sinnangebote. – Dies in folgenden systematisch abarbeiten hieße, sich an eine akademische Fleißarbeit machen. Fürs Tagebuch genügen ein paar Streiflichter.Lockerung für Couch PotatoesNehmen wir nur mal den R-Faktor, mittlerweile jedermann geläufig und sehen zu – simpelste Küchenpsychologie –, wie er vom viralen Reproduktionsfaktor mit Notwendigkeit zum gesellschaftlichen Relaxfaktor mutiert, zu R2 oder meinetwegen 2.0. Viraler R-Faktor gleich 1, war die Hürde, hatte man uns eingeschärft, die zu nehmen sei, um den Anstieg der Infektionskurve genügend abzuflachen. Dem galt all unsere Disziplin. Der Stand in den Tagen nach Ostern: R gleich 0,7 – eine Infizierte Person steckt nur mehr eine andere zu nur noch zwei Dritteln an. – Ja wenn das kein Grund zum Relaxen ist! Da lehnt sich doch jeder entspannt zurück in seinem Quarantänesessel, schließt einen Moment die Augen und fühlt die wiederbelebte Fußgängerzone zum Greifen nahe, sieht sich schon am Bistrotisch seinen Latte macchiato schlürfen, im Glas statt im Pappbecher. Großes Hallo um einen her, das Schulterklopfen noch etwas verkrampft, die anderthalb Meter Abstand müssen erst wieder aus den Knochen.Der Relaxfaktoreffekt infolge von R1 gleich 0,7 geht natürlich über die relativ harmlose Couchpotato-Relaxation mit begleitender Tagtraumaktivität hinaus und da wird es ansatzweise gemeingefährlich. Ich spür es bei mir selber, wie mich R1 = 0,7 zu nachlassender Wachsamkeit und nach gerade zur Leichtsinnigkeit verführt. Noch vor Ostern stand ich täglich wie eine Eins vor meinem Radiorekorder an der Küchenwand und informierte mich über die neusten Zahlen, erst die vom RKI, das der Realzahl leider immer hinterherhinkt, dann die Zahlen der amerikanischen John-Hopkins-Universität, bei der sie in Echtzeit flutschen. Und tatsächlich bemerke ich an mir, kaum ist die Passionszeit vorüber, wie ich diesbezüglich saumselig werde. Neulich, ich lag bereits im Bett, durchfuhr es mich siedend heiß: Ich war an diesem Tag überhaupt nicht beim Zählappell erschienen, ich meine bei der Zahlendurchgabe. Beinahe hätte ich mich noch einmal aus dem Bett gequält, doch der Relaxfaktor war stärker. Heute sind es geschlagene vier oder fünf Tage, dass ich nicht mehr über die neusten Zahlen unterrichtet bin, dabei stehen wir Deutschen im internationalen Leistungsvergleich spitzenmäßig da.Unseren tonangebenden Experten stehen derweil die Haare zu Berg bei all der Entspanntheit. Unermüdlich weisen sie darauf hin, wir stehen erst am Anfang der Pandemie, eine falsche Bewegung gewissermaßen und alles an beispielhafter Diszipliniertheit aus der zurückliegenden Osterzeit war für die Katz. Die „Spanische Grippe“ – gern auch „Flandernfieber“ oder „Lungenpest“ genannt – dauerte zwei Jahre und hatte drei Wellen, von den fünfzig Millionen Toten nicht zu reden. Manchen muss man einen Schrecken einjagen, andere jagen ihn sich selber ein. Hier wie dort mit zweifelhaften Erfolg. Denn jeder Lockdown oder Downlock lockt bzw. verlockt zu Lockerungsfantasien. – Außerdem, „dubitare neccesum est“. Zweifel sind nicht nur erlaubt, sie sind angebracht. Die nackten Zahlen mögen stimmen, wo gezählt wurde richtig gezählt wurde, wie auslegungsrelevant jedoch sind sie, sobald man hört, wer alles nicht getestet worden ist. Zudem sind nicht alle Experten einer Meinung und die einer Meinung sind, machen mal geschwind eine Kehrtwende um 180 Grad, erst Daumen runter dann Daumen rauf, bei Mund-und Nasenschutz, raus aus den Klamotten, rein in die Klamotten.Oft wissen wir nicht einmal, was wir alles nicht wissen. So habe ich bis vor einer Woche nicht gewusst, dass die vielzitierte amerikanische „John-Hopkins-Universität“ nicht wie das Amerikahaus in Berlin oder anderswo eine Einrichtung hierzulande ist, wie ich irrtümlicher Weise angenommen habe, sondern in den USA liegt, worüber mich der dankenswerterweise Nachrichtensprecher endlich aufgeklärt hat. Aber wo sie dort liegt, Silikon Valley war es glaub nicht, ist mir schon wieder entfallen. Vielleicht – ich lese gerade wieder „Lederstrumpf“ – am Rand der Prärie, digitale Hightech ist ortsungebunden, Strom fließt überall und die Cloud schwebt über allem. Corona hat der Digitalisierung und der Virtualisierung den ultimativen Kick oder Schub versetzt, von den digital natives bis zu den digital Naiven ist alle Welt regelrecht euphorisiert angesichts dessen „was da alles geht“ und wie rasend schnell. Der Mensch denkt, der Algorithmus lenkt. – Nein, ich denke jetzt nicht einmal an erster Stelle an einen drohenden digitalen Überwachungstotalitarismus, vielleicht denke ich diesbezüglich zu wenig verschwörungsaffin. War da nicht noch was anderes, letztes Jahr, dieser großflächige Stromausfall auf dem amerikanischen Doppelkontinent … Argentinien, der Großraum Buenos Aires, nur knapp einer Katastrophe entgangen, weil zufällig die Nachtstunden und das Wochenende das Schlimmste verhinderten. Nicht auszudenken, was gewesen wäre, hätte sich der Blackout zur Geschäftszeit und während der Rush Hour ereignet. Wer denkt und erinnert sich im Augenblick noch daran? Das menschliche Gedächtnis, die Halbwertzeit unseres Wissens, also ich weiß nicht …Was ich zufällig weiß, wo wir gerade bei Amerika sind: Der Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht lehrt an der Stanford University in den USA. Vergangene Woche erst meldete er sich mit seinem Covid 19 Zwischenruf in der NZZ zu Wort. Ein schönes Beispiel für das, was auf ihrer Ebene Intellektuelle mit ein wenig philosophischem Tiefsinn aus einer Pandemie, die sich erst in ihrer Anfangsphase befindet, bereits an bleibender Wahrheit herausholen. – In einem Artikel mit der Unterzeile „Wenn wir schon an einem Virus sterben sollen, dann wollen wir wenigstens intensiv gelebt haben“ möchte Gumbrecht auf den Preis aufmerksam machen, den wir für den Corona-Lockdown zu zahlen hätten: „Die abstrakte Feier der vermeintlichen Solidarität in unserem zur Norm und zur Routine werdenden Distanzverhalten enthält die Gefahr einer Gewöhnung ans Überleben. Diese Gefahr, Überleben mit Leben zu verwechseln, ist eine Folge jener existentiell neuen, ebenfalls abstrakten Situation, kollektiv in der täglich selbst verwaltet aufgeschobenen Erwartung des je eigenen Todes zu leben. Solange Partys verboten bleiben, liegt also daran, sich wenigstens an ihre Konkretheit zu erinnern, statt sie im Namen von Distanz und Hygiene zu verachten. Denn ohne solche Bilder wird nicht nur Leben in Überleben zerfallen, auch Intensität muss dann im Verwalten des eigenen Endes auf-und verlorengehen.“ (NZZ vom 21.04.2020)Nein, das ist nicht eine etwas sperrig geratenen Übersetzung aus dem Amerikanischen, es ist Gumbrechts Originaldeutsch. Es wäre schön, würde er uns bei passender Gelegenheit einmal erklären, wessen Leben oder Alltag – von den auf Intensivstationen an Beatmungsgeräte angeschlossenen abgesehen – wegen Corona bloß „Überleben“ und nicht auch „Leben“ sein soll?Zum Beispiel rechne ich mich zu all denen, deren alltägliches Leben bereits in Zeiten vor Corona nach wirtschaftlichem Einkommen und sozialer Anerkennung in der Tat als „Überleben“ bezeichnet werden darf und woran sich dieselben schon lange haben „gewöhnen“ müssen. Gewiss würden sie sich die Unterstellung verbitten, dass dieses Überleben für sie nicht gleichzeitig Leben bedeutet, ihr Leben. Dem es sicher an Etlichem, weil ihm vorenthalten, mangelt, nicht jedoch unbedingt, wie bei Gumbrecht suggeriert, an „Intensität“.Unterscheiden wollen zwischen Leben und Überleben ist ein in die Irre führendes Unterfangen, Gumbrechts dichotome Entgegensetzung von bloßem Überleben und prallem Leben eine mit Pathos unterfütterte intellektuelle Kopfgeburt. Empirisch soziologisch betrachtet das Phantasma einer luxurierenden Boheme. – Mit Blick auf den Intellektuellen Hans-Ulrich Gumbrecht liegt es nahe, eine Sentenz Hegels abzuwandeln: Abstraktionen für die Wirklichkeit nehmen, heißt Wirklichkeit entstellen, die Realität verzerren. Von Gumbrechts Lehrstuhl in Stanford, dem Leben auf dem dortigen Universitätscampus, das allerdings mit „Überleben“ und dessen elementaren Nöten schlicht nichts „am Hut hat“ – von dieser Insel der Seligen ist die Realität, die er mit seinen intellektuellen Abstraktionen traktiert, so weit entfernt, dass dabei kaum etwas anders als eine Realitätsverzerrung zu erwarten ist. Vielleicht täte er gut daran, den eigenen Rat zu befolgen und wenigstens für die Dauer von Corona, statt sich in Abstraktionen zu ergehen, sich die „Konkretheit von Partys“ zu vergegenwärtigen.Montag, der 27. April. Stichtag. Ab heute gilt im Ländle wie auch an anderen Orten des föderalen Flickenteppichs ein ungefähr einheitliches Vemummungsgebot. Bei Demonstrationen, es gab schon welche, im ÖPNV und beim Einkauf. Oder genügt bei Demonstrationen das Abstandsgebot einzuhalten? Es gibt weiterhin gewisse Unklarheiten. Und Leute, die querschießen. Geradezu lächerlich, um sich und andere schützen zu wollen „mit diesem Lappen vor dem Gesicht herumzulaufen, was im Gegenteil sogar gefährlich sein kann“, ätzt der Ärztevertreter Mont Gomery noch morgens im Radio. Da lobe ich mir die prognostische Weitsicht der Kulturwissenschaftlerin Barbara Finken. Mit dem Eintritt, wie es jetzt ausschaut, „in eine Zeit der Pandemien“, werde die Gesichtsmaske „zu einem der wichtigsten Mode-Accessoires“. – Also ziehen wir das jetzt endlich durch mit den Masken, langsam hat man es doch satt, mit dem ewigen Hin und Her.Wie ich mit Maske ausschaue, weiß ich nicht, sehe mich ja nicht im Spiegel. Macht nichts, begebe mich ja nicht wie Mannequins auf den Catwalk. Ich habe sie nun doch nicht aus der Apotheke. Sieh mal, was ich habe, sagt Silvia, als sie letzte Woche von der Bäckerei zurückkam, ein Croissant und ine Maske für dich. Als ich schließlich, wie Doktor Mont Gomery sagen würde, „den Lappen“ übergestreift hatte, bekam ich augenblicklich Atemnot. Nicht zuletzt bei dem Gedanken, damit soll ich jetzt, wo es in den Sommer geht, umherlaufen, eine Qual. Seit der Anprobe habe ich das Ding nicht wieder aufgesetzt. Silvia kauft ein, ich warte im Auto oder bleibe zuhause. – Ich glaube, ich liege leider richtig mit der Befürchtung, dass generell mit dem rigorosen Hygieneregime für Behinderte zu den ohnehin erheblichen Alltagsstressoren weitere hinzutreten und statt Barrierefreiheit sich neue Barrieren auftürmen. Für Rollstuhlfahrer, Blinde und Sehbehinderte, Taube und Taubstumme etc. Letztere beispielsweise sind beim gebärdensprachlichen Verstehen auf Lippenbewegung und Mimik angewiesen, die im Falle eines maskierten Gegenüber nicht mehr sichtbar sind. Die Beklemmung, die mich als Erblindeten befällt, sobald zusätzlich zu den Augen mit dem Mund-und Nasenschutz drei weitere der sieben „Sinnestore zur Welt“ verschlossen werden, lässt sich ja durch Gewöhnung möglicherweise überwinden. Dramatisch wird die Lage, wo die Behindertenexistenz und ihr soziales Rückzugsbiotop, wie in meinem Fall und dem meiner Begleiterin, bereits vor der Verhängung des speziellen Corona-Ausnahmezustands sich in einem sozialen Ausnahmezustand befunden hat. Was jemandem antworten, wenn ich am Telefon gefragt werde, wie geht es euch denn jetzt? Wo bereits zuvor unsere Situation vor Ort oder auch nur ein annäherndes Bild derselben „schwer vermittelbar“ gewesen ist.Führt eventuell jener weise Rat aus Stanford methodisch weiter? Hans-Ulrich Gumbrechts Anregung, sich die „Konkretheit von Partys“ zu vergegenwärtigen zur Erinnerung an die „Intensität“ echten Lebens im Gegensatz zum puren Überleben. Angewandt auf unsere, Silvias und meine Lebenssituation und die Vorgeschichte: Sich die „Konkretheit eines Mobbing und Stalking am Ort des unmittelbaren zuhause“ vorstellen, gegen den Erblindeten und seine Begleiterin gerichtet. Seit Jahren ein Kampf um Überleben, für uns beide. Alleingelassen, „left alone“. Zunächst von den übrigen Nachbarn, die – für sie ein „Nachbarschaftskonflikt“, zu regeln zwischen den „streitenden Parteien“ – von Anbeginn „social distancing“ praktizieren – während für den Täter jegliches Gebot, „physischen Abstand“ zu wahren, uns gegenüber seit Jahr und Tag außer Kraft ist. – Auch dieser Tage. Corona hält einen unmaskierten Täter wie ihn nicht auf (er lehne eine Maske ab, setzt uns die amtsgerichtlich für ihn bestellte Sozialbetreuerin telefonisch in Kenntnis, Silvia hat sich an sie gewandt wegen seinem Husten und Spucken am Fenster und vor der Tür). Nach wie vor die gleichen Zudringlichkeiten. Seine Nachstellung vom Fenster aus und von der Gasse. Feixen und verbale Beleidigungen, sobald wir beim Verlassen des Hauses oder bei der Rückkehr an ihm vorüber müssen. Sind wir zuhause, immer wieder sein Blick von der Straße zu einem unserer Wohnungsfenster, je nachdem er beobachtet, wo wir uns gerade aufhalten.Keine Ahnung, ob diese Andeutungen tauglich sind zur „Konkretisierung“ von Bedrängnis vor und in der eigenen Wohnung. Von Psychoterror. Bei dem es nicht sein Bewenden hat. Als ich vor Jahren noch wagte, den kleinen Balkon zu betreten, erlebte ich die Nötigung durch Verbalattacken und Drohungen aus nächster Nähe als physische Vergewaltigung. Ohne die visuelle Wahrnehmung einer räumlichen „Restdistanz“ war für mich, den Erblindeten, in diesen Momenten jeder noch existierende körperliche Abstand aufgehoben.Behördlicherseits sind zu unserem Schutz erfolgende Maßnahmen oder Sanktionen gegen den Täter – den „von uns Beschuldigten“, wie man uns amtlich korrigieren würde – nicht zu erwarten. Noch vor wenigen Tagen – wir unterlagen der irrtümlichen Annahme, die Corona- Beschränkungen sollten doch auch der „Übergriffigkeit“ des Nachbarn eine gewisse Beschränkung auferlegen – beschied mir der Leiter vom städtischen Ordnungsamt zum wiederholten Mal: Der Betreffende sei wegen seiner sozialen und psychischen Einschränkungen (infolge von Drogen-und Alkoholabhängigkeit) ein sozialer Betreuungsfall und es sei ihm „gesetzlich Inklusion und Teilhabe zugesichert“. Uns und insbesondere mir, der ich als Erblindeter genauso Inklusion und Teilhabe für mich in Anspruch nehme, wird angesonnen, mit der „Gegenpartei“ sich „auf Augenhöhe“ ins Benehmen zu setzen.Ehelicher und häuslicher Gewalt seitens des männlichen Partners ausgesetzte Frauen, bei denen schon eine Trennung, auch die räumliche durch Auszug aus der gemeinsamen Wohnung, vollzogen ist, jedoch weiter örtliche Nähe und Erreichbarkeit (man wohnt in der gleichen Stadt) gegeben ist, berichten davon, weiterhin vom gewalttätigen Expartner bedroht, verfolgt und bedrängt zu werden. Wogegen keine Handhabe besteht, weil jenes Verhalten sich unterhalb der Schwelle juristischer Belangbarkeit bewegt. Die Empfehlung an die Frauen, dem potentiellen Gewalttäter aus dem Weg zu gegen bzw. dessen Nähe zu meiden, läuft auf faktischen Täterschutz hinaus und darauf, dem Opfer alle Verantwortung und die ganze Last der Konfrontationsvermeidung oder Situationsbereinigung aufzubürden. – Eine Konstellation, die in ihrer juridisch fatalen Einseitigkeit und ihrer empörenden Ungerechtigkeit der unseren vergleichbar ist. Mit der Situationsbewältigung allein gelassen, ist es eine Frage der Zeit, wann wir auch physisch unter ihrer Last zusammenbrechen.Schwundstufe des sozialen ÜberlebensEs gibt eine Schwundstufe des sozialen Überlebens, sie bedeutet in der Regel auch eine seelische – ich kann nicht sagen, ob wir, Silvia und ich bereits auf ihr angekommen sind –, für die in der Wissenschaft der Ausdruck sozialer Tod gebräuchlich ist. Steckte man mich von heute auf morgen in ein Altenheim oder ins Blindenheim, wie mit mir als sozialem Problemfall zu verfahren Silvia von lebensklugen Ratgeberinnen bereits wiederholt angeraten, würde ich dies subjektiv zweifellos für mein soziales Todesurteil halten. Ob es das dann auch wäre, mag dahingestellt sein. Man kann dort z.B. an Spieleabenden teilnehmen, heute tragen alle diese Einrichtungen die Aufschrift „Inklusion und Teilhabe“. Hinterher könnte ich immer noch über Kopfhörer im Bett zu vorgerückter Stunde ein spätes Streichquartett von Beethoven anhören. Oder Gedichte von Hölderlin, gesprochen von Bruno Ganz.Dieser Tage wird in den Kultursendungen und den Feuilletons der großen Tageszeitungen – 2020 ist ein mit Jubiläen, runden Geburts-und Todestagen kulturellen Heroen gesegnetes Jahr, Beethoven, Hegel, Hölderlin – des Dichters Paul Celan gedacht. Sein Todestag jährt sich zum 50. Mal. In Paris lebend ging er 1970 in die Seine. In seinem Gedichtband „Mohn und Gedächtnis“ gibt es ein Gedicht mit dem Titel „Corona“. Ihm folgt, in Celans Band, die „Todesfuge“ – „… wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng“. – Celans „Corona“ ist ein Liebesgedicht, „mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten, wir sehen uns an“.Was Celan über das ihm zugestoßene geschichtliche und familiäre Leid hinaus das Leben vergällt hat, war nicht allein die „Liebesunordnung“ seiner zahlreichen Amouren, es war zu keinem geringen Teil auch das Unverständnis, der Neid, die Rancune seiner Dichterkollegen. Ähnlich wie Hölderlin litt er am „Handwerksneid“ der zeitgenössischen „Götzen des Publikums“, nur dass es bei ihm nicht Weimarer Klassiker sind, die ihm das Dichterleben schwer machen. Neben jenen Kollegen, denen es an menschlichem Gespür und der Bereitschaft zu solidarischem Verhalten mangelt, ist es vor allem ein Altnazi aus der Kritikerzunft, dessen Doppelzüngigkeit ihm zusetzt und eine verleumderische Dichterwitwe, die es mit ihren Plagiatsvorwürfen darauf anlegt, ihn als Poeten zu vernichten.Solidarität und menschlicher Beistand, mitunter auch nur Anstand, unter Intellektuellen – ein anhaltend trauriges Kapitel. Dem zugrunde liegen nicht angeborene charakterliche Defekte, es liegt an der extrem individualisierten Produktionsweise und ihrer sozial und ökonomisch labilen Zwischenexistenz. Die Mehrzahl der Intellektuellen – Gelehrte, Künstler, Literaten, Poeten – sind gemäß der unnachahmlichen Tätigkeitsbeschreibung aus der Feder Odo Marquards, „Sockenfabrikanten, die anderen Sockenfabrikanten Socken verkaufen“ – Gedichte oder Feuilletonbeiträge etwa –, die sie wie Handlungsreisende als die schönsten und besten anpreisen müssen. Was beinahe zwangsläufig zu unlauterem Wettbewerb verleitet, ruinöse Konkurrenz zur Folge hat und speziell bei geistig sensiblem Naturell mit Anfälligkeit für narzisstische Kränkung auf die Dauer nicht gutgehen kann. Im Extremfall „wählen“ die Betreffenden „als ultima ratio“ die Selbsttötung, den Selbstmord als letzten Notausgang aus einer existenziell unerträglichen Situation. Das ihnen gewidmete Bühnenstück „Tod eines intellektuellen Handlungsreisenden“ harrt bis dato seiner Verfertigung in einer kreativen Schreibwerkstatt. – Die Corona begleitende Fama vom sozialen und menschlichen Einander-wieder-näherrücken bei körperlichem Abstandhalten dürfte im intellektuellen Milieu schwerlich verhaltensrelevante Folgen zeitigen, nennenswerte Korrekturen wie beispielsweise, jemand gibt von seinem Aufmerksamkeitseinkommem ab, um jemand anderem das „Überleben“ zu ermöglichen. Seit Jahrzehnten unterwerfen sie sich den Bedingungen der neoliberal „ausgeweiteten Kampfzone“ eines „mentalen Kapitalismus“. So dass auch zwischenmenschlich Nietzsches Diktum zutrifft, „die Wüste wächst“. Freilich wird dies vom intellektuellen Bewusstsein verdrängt, abgespalten und eine öffentliche Benennung scheint mit Tabu belegt.Weil derlei nicht über die Bewusstseinsschwelle des intellektuellen Diskurses tritt, weiß ich z.B. nicht, ob und wie weit andere gleichfalls die Erfahrung machen, dass etwa Mails an Kollegen aus dem intellektuellen Milieu kaum noch beantwortet werden, wenn das Anliegen meiner „kollegialen“ Anfrage den Adressaten nicht für ihre persönliche Performance verwertbar erscheint. Wie etwa, so muss ich annehmen, bei der folgenden Absage (stimmt, eine Mailantwort erhielt ich) von jemandem, dem ich mich nicht nur auf der intellektuell professionellen Ebene ideell verbunden wähnte, sondern auch auf der menschlichen einer „gemeinsamen Schicksalsbetroffenheit“ (auch er ist behindert) und den ich daher in meiner Angelegenheit kontaktiert habe. „Ich sehe mich nicht in der Lage, weder auf ihre Mail noch auf ihren Text einzugehen. Mit freundlichen Grüßen.“Wer Sorgen hat, hat auch LikörUm mir andere Erfahrungen, wie ich sie auch gemacht habe, ins Gedächtnis zu rufen, muss ich weit zurückgehen. Ich erinnere an Richard Mitte der 1990er Jahre, das Internet erst im Entstehen, noch telefonierte und faxte man. Ich war neu in Freiburg, wünschte mir intellektuellen Austausch und Kontakt. Auf Richard, der in Freiburg wohnte, wurde ich aufmerksam durch seine Monographie über Cioran. Als ich mit ihm telefonierte, sagte er mir, er verstehe gut meine Sehnsucht nach solcherlei Austausch und Kontakt, er habe selber diesen Wunsch gehabt, ihn sich aber „abgeschminkt“, nachdem, was er in Freiburger intellektuellen Kreise so erlebt habe. – Trotzdem haben wir uns dann gelegentlich getroffen und ausgetauscht. Seine Fingerzeige halfen mir in der einen oder anderen Sache weiter, „da wendest Du Dich am besten an den und den“ oder „mit dem Radioessay machst Du es geschickter Weise so und so...“ Richard, mit familiären Wurzeln in Rumänien, hat neben der Monographie zu Cioran auch Texte von ihm übersetzt. So gesehen, ist er ein „Übersetzerkollege“ von Paul Celan, der ebenfalls Cioran in Paris übersetzt hat.Von Celan und den melancholischen Reminiszenzen zur eigenen intellektuellen Vita – „wer Sorgen hat, hat auch Likör“, wer im Leben sonst nichts hat, hat noch eine „intellektuelle Vita“ – zu einem anderen Kulturevent, das in diesen Tagen, man muss es so sagen, Furore macht. Man könnte mit einer Rätselfrage überleiten: Etwas hebt an einer Stelle ab, legt eine bestimmte Strecke zurück und landet irgendwo, niemand weiß im Vorhinein wo, man hört nur einen lauten Knall. – Wäre nicht der Knall, würde man sogleich wieder an Corona denken als mögliche Antwort auf die Rätselfrage, worum es sich dabei handelt. Aber der Hörspielmacher Klaus Buhlert zielt mit seiner „Kurzbeschreibung“ dessen, womit bereits „das Wesentliche“ des Inhalts seines neuen, vierzehnstündigen Hörspiels ausgesagt sei, auf ein gänzlich anderes Geschehen.Man könnte jetzt noch eine speziellere Rätsel-oder Scherzfrage nachschieben: Worin besteht der Unterschied zwischen Corona und der V2? Die richtige Antwort: Bei Corona ist der ideale Verlauf der Kurve flach, die Flugbahn der V2 hingegen ist eine Parabel, eine steile Kurve also, idealerweise, bei gelungenem Abschuss. Außerdem ist das andere Ende der Parabel stets der Großraum London, während es im Fall von Corona, egal wie flach die Kurve verläuft, alle trifft, an jedem beliebigen Ort der Erde. – Schalte ich dieser Tage das Radio ein, meine beiden Kultursender, tagsüber orakeln Infektologen und Virologen über die jüngsten Kapriolen eines Virus, am Abend und im Nachtprogramm fachsimpeln intellektuelle Hobbyhistoriker und militärhistorische Laien aus dem Fach Literaturwissenschaft über die technischen Daten einer Rakete. „Sie verlässt kurz die Erdatmosphäre, um nach dem Wiedereintritt sich mit Überschallgeschwindigkeit auf ihr Ziel zu stürzen. Den Explosionsknall hört man erst nach ihrem Einschlag, zeitverzögert. Man sieht sie nicht wie ein normales Flugobjekt kommen, um eventuell noch weglaufen zu können.“ Was sich wieder ähnlich wie beim Virus anhört, wo es auch zu spät ist, um wegzulaufen.Man kann leicht auf den Gedanken kommen, mit dem Virus hat die V2 nicht bloß den Anfangsbuchstaben gemein. Denn ist es nicht so, einen vergleichbaren Schrecken, wie ihn die V2 in den beiden letzten Kriegsjahren bei den Londonern hervorruft, löst unter Städtebewohnern überall auf dem Planeten nach dem Zweiten Weltkrieg erst wieder das Virus von 2020 aus. Also doch die neue Vergeltungswaffe, bloß von wem gegen wen? Wir werden die Forschungsergebnisse der Verschwörungsfachleute abwarten müssen, die zur Zeit in den sozialen Netzwerken ebenso fieberhaft an V3 arbeiten, wie in den Labors die Pharmaspezialisten an einem Impfstoff.Das einzige Mittel, das zumindest ein bisschen hilft gegen Paranoia, ist mehr davon, literarisch hochwertig aufbereitet. Oder wie der Modeausdruck lautet, narratologisch raffiniert dargeboten. So jedenfalls sieht es der Kritiker und Literatur-Talk-Moderator Denis Scheck, der förmlich aus dem Häuschen ist vor Begeisterung, wenn er Klaus Buhlerts gemeinsam von DLF und SWR produziertes und von der Creme de la Creme des deutschen Sprechtheaters zu Gehör gebrachte Mammutprojekt „Gravity´s Rainbow oder die Enden der Parabel“ kommentiert. Was ihm Melvilles „Moby Dick“ für das neunzehnte Jahrhundert, ist ihm für das zwanzigste Pynchons Roman, der amerikanische Jahrhundertroman. Man erfahre drin alles über den Kapitalismus und den militärisch-industriellen Komplex, die heute in 21. Jahrhundert als eine einzige Wucherung den gesamten Erdball umspannen. Ein Geschehen, von dem er glaubt, rational verständlich ist es nicht, man kann es lediglich erzählen. So wie Pynchon es vorgemacht habe, herrlich paranoid und einiges, für nicht geübte Pynchonleser wohl das meiste, unverständlich. – Naja, eine steile These, steil wie Schenkel der Parabel. Um dem uneingeschränkt beizupflichten, muss man wahrscheinlich ein Pynchon-Aficionado sein und am besten gleich auch seiner in den 1950er Jahren und zu Beginn der „wilden Sechziger“ sozialisierten Generation angehören, der Roman atmet ja im zotigen Sprachwitz und im rüpelhaften Habitus der Figuren den subversiven Zeitgeist dieser und der darauffolgenden Jahre – „die Hippiekultur auf das zerfallende Deutschland draufgelegt“, wie es der Schauspieler Felix Göser ausdrückt. Der nämlichen Alterskohorte angehören, reicht aber auch nicht, wie man an mir sieht. Wer dem Pynchonsound nicht je schon verfallen ist, erträgt das Dauergequassel seines Romanpersonals nur schwer. Streckenweise eine Endlosschleife aus Besäufnis, Gekokse, Schmuddelsex, „… eine Nutte auf der Höhe Reeperbahn verhökert, um sich etwas Morphium schießen zu können“. Wiederholt habe ich in die Hörspielteile reingehört, versuchsweise in homöopathischen Dosen und dann doch das Handtuch geworfen.Pynchon, Faulkner, LederstrumpfSchließlich läuft da noch der Mehrteiler der Hörspieladaption von „Licht im August“. Atmosphärisch ganz anders, der aus einer fast mythischen Vorwelt in die Gegenwart herübergeholte Stimmenkosmos Faulkners. Eine Geschichte von archaischem Mord und Totschlag, von Südstaaten-Lynchmord und Lynchmob, plastisch mit den Stimmen der Protagonisten, samt und sonders von Dämonen verfolgt, ungefiltert ins Ohr erzählt. Das will seelisch erst einmal verdaut sein. – Da ist mir meine parallele Lederstrumpf-Lektüre, eine „Regression im Dienste des Ich“ zu vorpubertären Leseerinnerungen, Gold wert, mit ihr erhole ich mich von Pynchon wie von Faulkner. Für meinen Erwachsenengeschmack werden ein paar Skalpe zu viel gemacht und manch ein Tomahawk müsste auch mal keinen Schädel spalten, doch sei´s drum. Wenn Wildtöter alias Falkenauge und sein Freund Chingachgook, der Delawarenhäuptling, wieder einmal der gerechten Sachen zum Durchbruch verholfen haben und der Delaware dann sein zufriedenes, sonores „Huk“ vernehmen lässt, stellt sich bei mir jedes Mal akustisch wieder ein Stück Weltvertrauen ein.Das sprichwörtlich „gute Buch“ avanciert zum Freund und Retter in der Not. Zu der fürs Überleben in der Krise seitens der Staatsministerin für schlechterdings unverzichtbar erklärten Kultur gehören freilich nicht nur Bücher. Tagsüber, meine Erfahrung, empfiehlt sich als Tonikum Beethoven, unabhängig vom Beethovenjahr, ich gebe hier keine Opuszahlen an, uns schwirren genug andere Zahlen im Kopf herum und ein Tagebuch zählt nicht zur Ratgeberliteratur. Und sobald die Stunde naht, sich zu Bette zu begeben – das Rezept der „frommen Helene“, wer Sorgen hat, hat auch Likör, sagt mir persönlich nicht zu –, käme beispielsweise Eric Satie infrage, die dritte „Gymnopedie“.Träge, sanft und schwer wie die ersten Regentropfen in einer Mainacht folgen die einzelnen Töne aufeinander. Wer sonst stundenlang Schäfchen gezählt hat, kommt erst gar nicht dazu.Der Mai ist gekommen. Die Bäume und Normalisierungsträume schlagen aus. Die Mainacht ist historisch ruhig verlaufen, Funkenflug weder von Maifeuern noch brennenden Autos. Noch weniger eine „klassische Walpurgisnacht“ als in den zwei zurückliegenden Jahrhunderten seit V2, pardon Faust II oder der Tragödie zweiter Teil. Wie speziell die Nacht auf dem Blockberg verlaufen ist, weiß keiner, der nicht dabei gewesen ist. Gleichwohl würde niemand für eine Ansage wie, „dort strömt die Menge zu dem Bösen, da wird sich manch Rätsel lösen“, die Hand ins Höllenfeuer legen in diesem Jahr. Corona jedenfalls bleibt ein Rätsel. Auch hier vor Ort in Staufen eine historisch ruhige Nacht, kein Mucks von nirgendwo. Geschlafen wie die Ratzmaus. Weder von der Pandemie geträumt, noch von sonst wem, z.B. aus Pynchons Pandämonium, Slowfropp und seine viralen, äh virilen Kumpane.Alles neu macht der Mai. Bei seiner Menge an natürlichem, nicht wie bei Pynchon künstlichem „erektilem“ Stoff ist bald kein Halten mehr. Frühlingserwachen und körperlicher Abstand gehen einfach nicht zusammen. Draußen auf dem Mäuerchen beim Kirchplatz hocken sie bereits wieder traubenweise zusammen, wie mir Silvia berichtet. Einzig die aus den überfüllten Abfallkörben quillenden Pappbecher erinnern noch an die zurückliegende Coronazeit. Und natürlich das Stimmengewirr im öffentlich-rechtlichen Äther sowie in den sozialen Medien. „Das Leben ist der Güter Höchstes nicht“, man muss auch mal an die Wirtschaft denken. Sonst ist sie in einem halben Jahr sowieso tot und es holt sie auch keine Abwrackprämie ins Leben zurück. Wo sie selber denkt, denkt sie an den „Wiederaufbau“. Sind bald rüstige Rentnerinnen als „Trümmerfrauen“ gefragt, um den Schutt und Schrott der präcoronaren Konsumwelt wegzuschaffen? Ach was! Halten die ewigen Bedenkenträger im Bund mit den „Immerschlimmeristen“ dagegen.Matthias Horx an der Spitze der Gegenpartei der Hoffnungsträger erinnert uns – und man muss ihm zustimmen, die Wirtschaft ist in der Coronakrise bislang nicht zusammengebrochen und hat sich im Gegenteil „flexibler als erwartet“ gezeigt – an „ganz viele Bewältigungserfahrungen“, die wir gerade auch machen. „Wir haben gemeinsam durch die Veränderung unseres individuellen Verhaltens die Kurve abgeflacht der Infektion. Und meine These ist jetzt, das merkt sich das Hirn, das Hirn möchte Erfolgserlebnisse und warum können wir das nicht auch mit der globalen Erwärmung so machen.“ (SWR2 Aula-Gespräch vom 1.5. 2020) Leuchtet ein, zuerst die Infektionskurve abgeflacht, als nächster Zwischenschritt bei der schönsten Nebensache der Welt, dem Fußball, mittels Geisterspielen den Ball flach gehalten, zu guter Letzt und das ist schließlich die Hauptsache, am Ende noch die Klimaerwärmung abgeflacht – ein Schelm, der dabei an Verflachung denkt.Die letzte zuversichtlich stimmende Nachricht über das Virus selbst – ganze Tage schon, wo man an den Winzling, den ein radikaler Tierschützer neulich „auch nur Leben, das leben will“ genannt haben soll, überhaupt nicht denkt – hat Silvia von Anne aus Berlin am Telefon erfahren. Der beliebte Virologe Drosten habe mit ziemlicher Sicherheit den chinesischen „Marderhund“ als den verantwortlichen tierischen Virusträger – biologisch Wirtstier genannt – und damit als Überträger der Seuche dingfest gemacht. Hoffentlich macht der Hund dieser Nominierung auch alle Ehre und entpuppt sich nicht als Knuddeltier mit Knopfaugen wie der chinesische Pandabär, den Xi Jinping Frau Merkel für den Berliner Zoo mitgebracht hat. Der Marderhund sollte auch wie ein Mörderhund aussehen. Ich hätte ja auf die asiatische Schleichkatze getippt, weil ihr Name schon so was Heimtückisches hat. – Sollten damit alle verschwörungstheoretischen Zweifel hinsichtlich der Ursache der Pandemie glücklich ausgeräumt sein und auch kein Marderhund mehr in einem chinesischen Kochtopf wandern, dürften wir fürs erste einem entspannten Lockerungssommer entgegengehen. Selbst wenn im Herbst doch noch einmal ein anderes Tier und sei es das aus der Johannnes Apokalypse zuschlagen sollte, dann können wir immerhin im Rückblick oder in der „Retrognose“, wie Horx sagen würde, im Sinne Gumbrechts ausrufen, hurra, wir haben gelebt! Und zwar intensivst.Den ersten Teil des Tagebuchs von Hans-Willi Weis lesen Sie hier

×

Artikel verschenken

Mit einem Digital-Abo des Freitag können Sie pro Monat fünf Artikel verschenken. Die Texte sind für die Beschenkten kostenlos. Mehr Infos erhalten Sie hier.

Aktuell sind Sie nicht eingeloggt. Wenn Sie diesen Artikel verschenken wollen, müssen Sie sich entweder einloggen oder ein Digital-Abo abschließen.