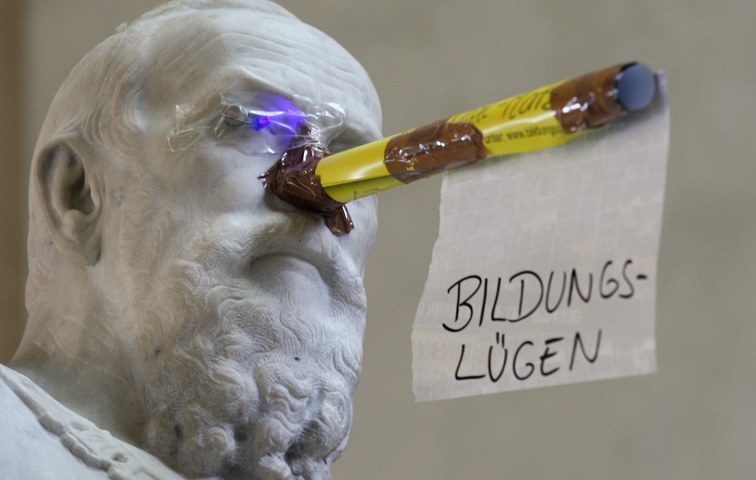

Jetzt ist es also klar: Für deutsche Hochschulen gibt es eine Neuauflage der „Exzellenzinitiative“. Mehr als 500 Millionen Euro wollen Bund und Länder jedes Jahr für die Spitzenforschung bereitstellen. Von der Kehrseite der Elitenförderung wird jedoch nicht gesprochen: Die Qualität der Lehre sinkt, Hörsäle sind chronisch überfüllt und unterhalb der hochdotierten Professorenstellen sind prekäre Arbeitsverhältnisse mittlerweile ein regulärer und wachsender Bestandteil des Wissenschaftsbetriebs der Bildungsrepublik Deutschland.

Unter dem Mindestlohn

Bisher gab es dazu wenig empirische Befunde. Nun zeigt eine Umfrage des Netzwerks „Prekäres Wissen“, einer Initiative um den Soziologen Peter Ullrich von der Te

Netzwerks „Prekäres Wissen“, einer Initiative um den Soziologen Peter Ullrich von der Technischen Universität Berlin, welch unglaubliche Zustände mittlerweile im deutschen Wissenschafts- und Bildungsbetrieb herrschen. In dem Bericht sind 60 typische Beispiele von Honorartätigkeiten an Hochschulen und außeruniversitären Bildungseinrichtungen dokumentiert. In jedem dritten Fall lag der tatsächliche Brutto-Stundenlohn unter dem gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro.Rechtlich ist das für die Auftraggeber kein Problem: Hier kommen allenfalls Werkverträge, aber keine Arbeitsverhältnisse zustande, daher gilt der Mindestlohn nicht. Zudem sehen die nominalen Vergütungssätze oft gar nicht schlecht aus. Das Problem: Sie beziehen sich auf die reine Unterrichtszeit – während der komplette Vorbereitungsaufwand unentgeltlich geleistet werden muss.Die Umfrage sei nicht repräsentativ, betont Ullrich, aber sie gebe „ein realistisches Bild von der Spannbreite üblicher Vergütungspraxen“. Der größte Teil der dokumentierten Fälle stammt aus den vergangenen fünf Jahren. Da zahlte etwa die TU Berlin für einen Lehrauftrag einen effektiven Stundenlohn von 8,09 Euro, die Uni Potsdam 7,00 Euro und die Evangelische Hochschule Berlin 8,32 Euro. Aber es geht noch dreister: Am unteren Ende der Auflistung finden sich Lehraufträge, für die es gar keine Vergütung gab – an der Freien Universität Berlin und der Uni Leipzig. Verbreitet und „weltweit einzigartig“ ist nach Aussage des Netzwerks die sogenannte Titellehre durch Privatdozenten: Diese müssen, um ihre Lehrerlaubnis zu behalten, teils jährlich, teils alle zwei Jahre ein Seminar abhalten – eine Zwangslage, die manche Hochschulen ausnutzen, indem sie nur eine „Unterrichtspauschale“ von 150 Euro zahlen.Etwas besser stellt sich die Situation im Bereich freier Sprachschulen dar, wo das Gros der effektiven Stundenlöhne zwischen 12 und 20 Euro liegt. Davon zahlen die in der Regel freiberuflichen Dozenten aber nicht nur Steuern, sondern müssen sich auch noch als Selbständige um die Sozialversicherung kümmern. Die schlechtesten Honorare finden sich laut Umfrage in der Jugend- und Erwachsenenbildung – bei Museen, gemeinnützigen Bildungsträgern, parteinahen Stiftungen, Jugendverbänden und peinlicherweise den Gewerkschaften: Pauschalen von 80 bis 100 Euro für die Durchführung eines ganztägigen Seminars sind hier keine Seltenheit. Wenn man die Vorbereitungszeit einberechnet, liegen die realen Löhne deutlich unter 8,50 Euro.Das Gesetz sieht Lehrbeauftragte an Hochschulen als „nebenberuflich Tätige“ – also als Menschen, die hauptberuflich woanders tätig sind und denen deshalb lediglich eine „Aufwandsentschädigung“ zu zahlen sei. Dieses Leitbild wurde von der Realität aber längst überholt. Der Studienbetrieb ist ohne Lehrbeauftragte gar nicht mehr aufrechtzuhalten. Wie beispielsweise aus einer Antwort auf eine Anfrage an den Berliner Senat von 2010 hervorgeht, lag damals der Anteil der hauptberuflichen Lehrbeauftragten zwischen 25 und 90 Prozent.Die derzeitige Rechtslage bietet prekären Wissenschaftsarbeitern wenig Schutz. Nur in wenigen Bundesländern – etwa Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein – können Lehrbeauftragte durch die Personalräte der Hochschulen vertreten werden. In den meisten Ländern werden sie ausdrücklich ausgeklammert, bemerkenswerterweise auch in den Personalvertretungsgesetzen von Berlin und Brandenburg, die beide zuletzt unter rot-roten Koalitionen reformiert wurden.Darüber hinaus laden die Gesetze geradezu ein, sie zu unterlaufen. So heißt es im Berliner Hochschulgesetz: „Ein Lehrauftrag ist zu vergüten.“ Dies gilt aber nicht, wenn der Lehrbeauftragte „auf eine Vergütung schriftlich verzichtet“. Was daraus folgt, ist klar: „Immer mehr Leute lassen sich auf unbezahlte Stellen ein, weil sie hoffen, dadurch einen Fuß in die Tür zu kriegen“, sagt Ullrich. Ein Kollateralschaden? Wohl kaum. Für die „freiwillige“ Verzichtserklärung haben die Berliner Unis eigene Formulare.