Im Herbst 1897 schrieb Freud mehrere Briefe an seinen Berliner Kollegen Fließ, in denen er von seiner Selbstanalyse erzählt. 1899 sollte er in Die Traumdeutung auch eigene Träume interpretieren. Dennoch war Freud skeptisch, ob diese Praxis wirklich die Gründe für die eigenen neurotischen Symptome offenbaren würde. „Eigentliche Selbstanalyse ist unmöglich“, teilte er Fließ mit, „sonst gäbe es keine Krankheit.“

Die britische Autorin Jessie Greengrass zitiert diese Stelle in ihrem Debütroman, der auch eine Art Selbstanalyse ist. Ausgangspunkt des Gedankenstroms der namenlosen Ich-Erzählerin ist die Frage, ob sie ein Kind bekommen möchte. Was folgt, ist eine Erkundung von Körper und Psyche, von Bedürfnissen und Ängsten.

Man kann Was wir voneinander wissen im Kontext von Büchern sehen, die sich jüngst mit den kulturellen, sozialen und biologischen Aspekten des Mutterwerdens beschäftigt haben. Ähnlich wie Sheila Hetis autofiktionales Mutterschaft dreht sich Greengrass’ Buch um ambivalente Gefühle und Zweifel. „Ich wünschte mir mit aller Macht ein Kind, konnte mir aber nicht vorstellen, schwanger oder Mutter zu sein.“ Angst, zu scheitern, plagt die Erzählerin ebenso wie der Gedanke an „Verantwortung, vor der man sich nicht drücken kann“. Ihre Selbstdiagnose: „Ausgelaugt von meiner Unentschlossenheit“.

Zwischen diese Grübeleien schiebt Greengrass, die in Cambridge Philosophie studiert hat, medizinhistorische Passagen, die den Resonanzraum der aufgeworfenen Fragen erweitern. Die Grenzen zwischen Roman und Essay, Gegenwart und Vergangenheit verschwimmen. Erzählt wird etwa von Wilhelm Röntgen, der Wochen allein in seinem Labor verbrachte und 1895 eher zufällig den revolutionären Effekt der nach ihm benannten elektromagnetischen Wellen entdeckte. Oder vom niederländischen Maler Jan van Rymsdyk, der Porträtist werden wollte, dann aber 1750 in London bei den Obduktionen des Mediziners William Hunter eine Reihe wegweisender Anatomie-Skizzen schwangerer Frauen anfertigte.

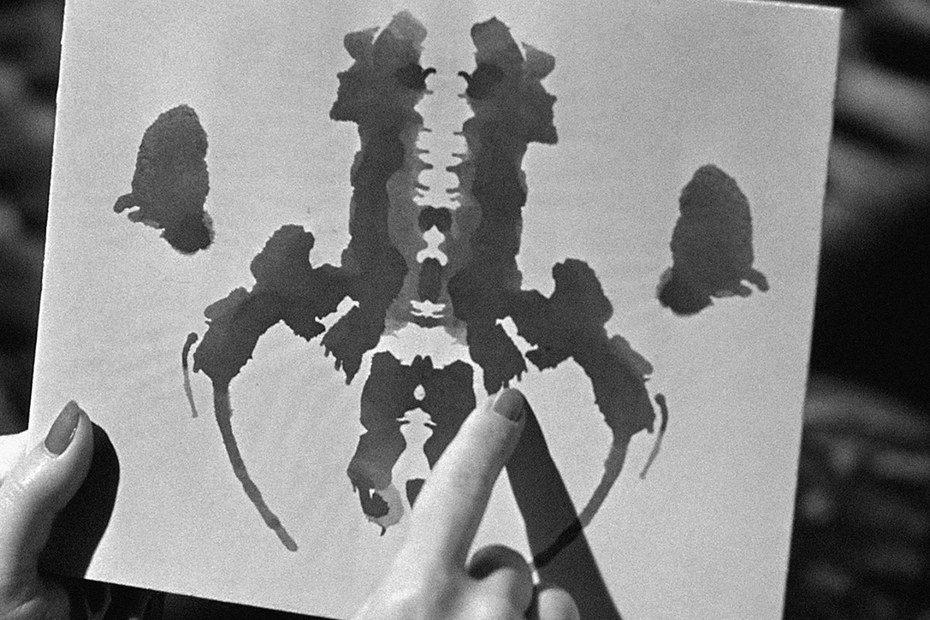

Viel Raum gibt der Roman auch den Erinnerungen an die Großmutter K, eine rigorose Psychoanalytikerin. Der Enkelin trichtert sie früh ein, ohne Analyse und Selbstreflexion könne man kein aufrichtiges Leben führen. „Mit Verweigerung konnte ich mich nicht schützen“, heißt es, „denn für Doktor K war Schweigen genauso bedeutsam wie Reden, und jede Form der Geheimhaltung galt als aufschlussreich. Unter Doktor Ks mitfühlendem Blick, mit dem sie mich unerbittlich musterte, war mein Körper nicht etwa Schutz oder Tarnung meines Verstands, sondern dessen zwanghafter Verräter.“

Große emotionale Wucht

Greengrass’ Stil ist beharrlich und kunstvoll. Gedanken werden in langen Sätzen geduldig ausgebreitet, Ideen führen über Umwege zu überraschenden Schlussfolgerungen, kleinste Details werden registriert. Dennoch kann die unbedingte Ernsthaftigkeit, die den Ton bestimmt, mitunter auch ermüden. Zu den stärksten Stellen zählt, wie die Erzählerin die Krankheit und den Tod ihrer Mutter schildert. Mit 21 Jahren zieht sie aus ihrer Londoner Wohnung zurück nach Hause, aufs Land, um sich um die Schwerkranke zu kümmern, für die einfachste Tätigkeiten zum „unlösbaren geometrischen Rätsel“ geworden sind. Die radikale Umkehr der Rollenverteilung zwischen Mutter und Tochter ist eine Herausforderung, ebenso das Verschwinden „der leichten Zukunft, auf die ich meinte, ein Anrecht zu haben“. Wie ehrlich und direkt Greengrass diesen quälenden Prozess beschreibt, entfaltet eine große emotionale Wucht.

In diesem Roman geht es auch darum, was wir erinnern. Die Erzählerin fragt sich, was später übrig bleibt, wenn Leute „ihre fragmentarischen Erinnerungen an mich wieder zusammenfügen und es ihrer jeweiligen Sichtweise überlassen bleibt, ob sie mir gleichen“. Zu einem einheitlichen Bild fügt sich auch Was wir voneinander wissen nicht zusammen. Vielmehr fasziniert Greengrass’ Roman gerade durch die unterschiedlichsten Bestandteile. Wie genau man sie in Bezug setzt, bleibt dem Leser überlassen.

Info

Was wir voneinander wissen Jessie Greengrass Andrea O’Brien (Übers.), Kiepenheuer & Witsch 2020, 224 S., 20 €

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.