Es gab mal eine Zeit, da waren Schriftsteller gefragte Gesprächspartner. Und zwar nicht nur, wenn es um Literatur ging. Sie äußerten sich, öffentlich wohlgemerkt, zur Politik, zur Gesellschaft, zur Geschichte und mitunter sogar zur wirtschaftlichen Lage. Und das Besondere dabei: Die Öffentlichkeit widersprach zwar auch, aber sie hörte zu. Literaten hatten etwas von Propheten, und die Literatur galt gleichsam als moralische Anstalt der Nation, Tempi passati.

Heute, in postmodern-postdemokratischen Zeiten, sind die Propheten andere. Die moralischen Anstalten sind längst abgerissen. Dessen ungeachtet gibt es zwar immer noch allerlei Schreibende, die sich zu allerlei Themen äußern, aber wenn ihre Wortmeldungen überhaupt ins eine Öffentlichk

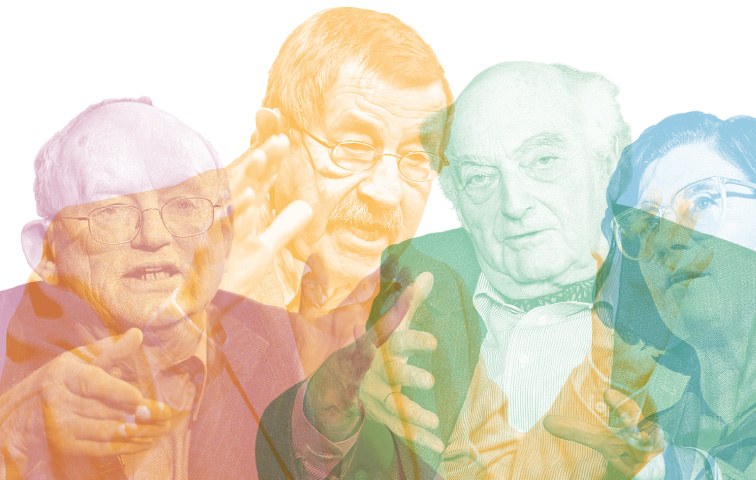

ffentlichkeitsohr reingehen, kommen sie zum anderen umgehend wieder heraus. Darüber zu klagen, ist müßig. Doch manchmal lohnt es sich auch heute noch, genauer in den Literatendiskurs hineinzulauschen. Und wer das machen möchte, kann nun zum backsteindicken Band Literatur im Dialog greifen, der just im Verbrecher Verlag erschienen ist.Literatur im Dialog versammelt 38 Interviews, die der Gießener Literaturwissenschaftler Carsten Gansel zwischen 1989 und 2014 mit deutschsprachigen Autorinnen und Autoren geführt hat. Darunter sind bekannte Namen wie Günter Grass, unbekanntere wie Giwi Margwelaschwili und fast vergessene wie Werner Heiduczek. Auch Pop- und Kinderbuchautoren gehören zu Gansels Gesprächspartnern. Ein gutes Beispiel dafür, was er damit schafft (und was er nicht schafft), ist das Interview mit Hermann Kant, das Gansel im April 2002 im Haus des Schriftstellers bei Neustrelitz führte.Die Lautstärke der SiegerKant, bis 1989 Präsident des Schriftstellerverbands der DDR, wurde nach der Wende als womöglich meistgehasster Literaturfunktionär des untergegangenen Staats durch die Feuilletons getrieben. Nun könnte man sagen: Recht so, denn wer die erzwungene Ausreise des regimekritischen Dichters Reiner Kunze seinerzeit mit der verächtlichen Wortspielerei „Kommt Zeit, vergeht Unrat“ kommentierte, verdient keine Schonung. Allerdings führte die Lautstärke der vermeintlichen Sieger der Geschichte schließlich auch dazu, dass man – wie im Fall Kant – die vermeintlichen Verlierer entweder nicht hörte oder gar nicht erst zu Wort kommen ließ. Und genau nach diesem Prinzip funktioniert das, was man als hegemoniales Kollektivgedächtnis beschreiben kann: Es bringt die Gemeinschaft auf Linie, indem es Widersprechendes ausschließt, andere Erinnerungen einebnet oder mit den eigenen Erinnerungen harmonisiert. Dafür ist der Literaturbetrieb der Nachwendezeit ein dämmrig leuchtendes Beispiel.Christa Wolf war demnach eine schlechte, konforme Schriftstellerin. Aus dem Dichter Sascha Anderson wurde der exemplarische Stasi-IM „Sascha Arschloch“. Und Kant war eben der Böse. Punkt. Aus. Ende. Dass auch er von einer „idiotischen Machtbeklopptheit“ der SED sprach und sich in vielen Fällen für seine Kollegen eingesetzt hatte, musste überhört werden. Es passte eben nicht ins Bild, das in Erinnerung bleiben sollte.An ebendieser Überlieferungsdogmatik rütteln die in Literatur im Dialog versammelten Gespräche, aus denen die Vielstimmigkeit einer Erfahrungsgemeinschaft klingt. In diesem Sinne versteht sich der Band als Beitrag zu einer kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung, die an der Universität Gießen im Sonderforschungsbereich Erinnerungskulturen ihr Zentrum hat. Um die theoretische und historische Dimension der Gespräche nachvollziehen zu können, wird der Band von einem Aufsatz des Herausgebers Norman Ächtler eingeleitet. Der ist exzellent. Kleben bleibt man höchstens am etwas zu dick aufgetragenen Lob für den Gesprächsführer – der Ächtlers Kollege (und Vorgesetzter) an der Uni Gießen ist. Nur durch die Kombination aus Sachwissen und Schlagfertigkeit, Erfahrung und Feingefühl, Souveränität und rhetorischem Geschick sei es Gansel gelungen, selbst mit „schwer zugänglichen Autorpersönlichkeiten“ wie Grass, Kant oder Stefan Heym ergiebige und unterhaltende Gespräche zu führen.Keine VerrisseDiese Einschätzung ist wichtig. Denn natürlich ist der Band nicht nur ein Band über die Interviewten, sondern auch einer über den Interviewer. Nicht zufällig schließt Literatur im Dialog mit einem langen Gespräch, in dem Gansel die Rolle wechselt und dem Herausgeber Rede und Antwort steht. Lesenswert ist das durchaus, gerade für zeitgeschichtlich und wissenschaftshistorisch Interessierte, weil Gansel in der DDR sozialisiert wurde und damit beide „Forschungssysteme“ kennengelernt hat. Doch teilt es mit den Schriftstellerinterviews eine Schwäche: Es fehlt nicht am Nachfragen, wohl aber am Nachbohren.Und damit wären wir wieder beim Gespräch von Gansel mit Hermann Kant. Es ist Interviewprosa vom Feinsten. Und es ist fair, weil Kant die Chance bekommt, seine Erinnerungen darzulegen. Aber alles in allem ist das Gespräch etwas zu entspannt, etwas zu freundlich. Und zwar nicht, weil es auf Bewertung oder gar moralische Entrüstung verzichtet, die es in einem Zeitzeugengespräch ohnehin nicht geben darf. Sondern einfach thematisch. Und das ist kein Einzelfall: In einigen seiner Gespräche hätte Gansel die Spannung, die sich zwischen der erlebten Vergangenheit und dem Sinnbedürfnis des gegenwärtigen Erinnerns bei seinen Gesprächspartnern ergibt, ruhig noch etwas ausreizen dürfen.Das dem nicht so ist, hängt wahrscheinlich auch mit Gansels persönlicher Forscherposition zusammen, die er im Gespräch mit dem Herausgeber Ächtler darlegt. Literatur und Literaturwissenschaft, heißt es da, gehörten zusammen. Deshalb schreibe er bis heute keine Verrisse. Da hätte er mal einen seiner prominentesten Gesprächspartner hören sollen, der in Literatur im Dialog zu Wort kommt. Marcel Reich-Ranicki.Placeholder infobox-1