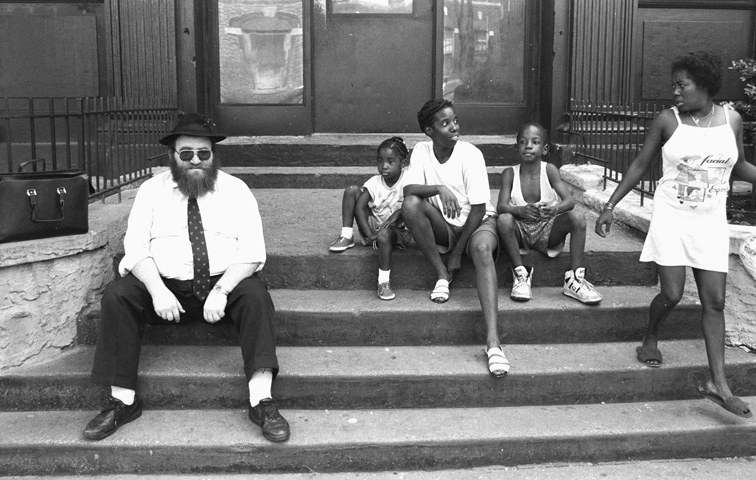

In Crown Heights, diesem Viertel tief in Brooklyn, gibt es eine Grenze, die weder offiziell ist noch einen Namen hat, von deren Existenz aber jeder Bewohner weiß. Sie läuft entlang des Eastern Parkway, ist als Grenze unsichtbar und doch unübersehbar. Denn nördlich von ihr leben fast ausschließlich Schwarze, südlich fast ausschließlich orthodoxe Juden. Zwei Welten, zwei Kulturen, so wirkt es, separiert durch ein paar Meter Asphalt. Und fast genau auf dieser Grenze liegt das Restaurant Basil, einer der wenigen Orte in Crown Heights, wo Schwarze und Juden wirklich zusammenkommen.

Clara Perez sitzt am Tresen und passt auf, dass ihre Mitarbeiter auf Zack bleiben, ohne Stress auszustrahlen. Unverkrampft soll die Stimmung sein. „Schatz, mach die Musik mal l

usik mal leiser“, flüstert sie einem ihrer Kellner liebevoll zu. Perez ist die Managerin des Basil. Eine 60-jährige gebürtige Kolumbianerin mit tiefschwarzen Haaren und Louis-Vuitton-Handtasche, die viel lacht und gern ihre Hand auf den Arm ihres Gesprächspartners legt. Sie arbeitete 18 Jahre lang am Flughafen in New Jersey für die israelische Fluggesellschaft El Al, und als der Besitzer des Basil 2010 eine Managerin für sein neues, koscheres Restaurant suchte, fiel ihm seine Bekannte Clara ein. „Wenn du bei El Al klargekommen bist, kommst du auch hier klar“, sagte er ihr.Ein tragischer UnfallSeitdem fungiert sie, die Katholikin, als Managerin und als eine Art Schiedsrichterin. Vermittlung und Schlichtung sind im vorurteilsaufgeladenen Crown Heights nicht immer geschätzt, aber immer wieder nötig. Immer noch. In diesen Tagen jähren sich die sogenannten Crown Heights Riots zum 25. Mal. Im August 1991 versank das Viertel drei Tage lang im Ausnahmezustand. Als das „schwerwiegendste antisemitische Ereignis der US-amerikanischen Geschichte“ bezeichnet der Historiker Edward Shapiro die Ausschreitungen in seinem 2006 veröffentlichten Buch Crown Heights: Blacks, Jews, and the 1991 Brooklyn Riot. Der spätere Bürgermeister Rudolph Giuliani sprach vor lauter Wahlkampfgeifer sogar von einem Pogrom (und wurde dafür angemessen kritisiert). Das kleine Crown Heights wurde zum landesweiten Politikum.Auslöser der Unruhen war ein tragischer Unfall. Der letzte Wagen einer Autokolonne um den chassidischen Rabbi Schneerson kollidierte an einer Kreuzung mit einem anderen Fahrzeug und schlitterte Richtung Bürgersteig, wo er zwei schwarze Kinder an einem Eisentor zerquetschte. Der siebenjährige Gavin Cato starb, seine Cousine wurde schwer verletzt. Laut manchen Zeugenaussagen betreuten die Einsatzkräfte des jüdischen Rettungsdienstes Hatzolah ausschließlich den jüdischen Fahrer und fuhren ihn in ein Krankenhaus, noch während Rettungskräfte der Stadt New York versuchten, die Kinder zu bergen.Es dauerte nicht lang, bis sich rund 250 hauptsächlich schwarze Nachbarn versammelten und immer wieder „Juden! Juden! Juden!“ riefen. In den darauffolgenden Stunden zog der antisemitisch hetzende Mob durch die Straßen, und noch in derselben Nacht wurde der 29-jährige Yankel Rosenbaum, ein jüdischer Student aus Australien, erstochen. Die Ausschreitungen setzten sich am nächsten Morgen fort. Bewohner verschanzten sich zu Hause mit Matratzen in den Fenstern vor Flaschen und Steinen.Nachgeholte RealitätDie Protestler riefen „No justice – no peace“ und „Whose streets? Our streets!“, so wie in Ferguson 2014 oder Baltimore 2015, doch anders als in diesen beiden Städten richtete sich der Zorn der Schwarzen damals in Crown Heights nicht gegen die Staatsgewalt, sondern gegen eine andere Minderheit. Insgesamt wurden in diesen Tagen 190 Menschen verletzt, 27 Fahrzeuge zerstört und sieben Geschäfte geplündert. Die bis zu 1.800 Polizeibeamten wirkten überfordert. Bei der Beerdigung des Jungen Gavin bezeichnete die Bürgerrechtsikone Al Sharpton Juden als Diamantenhändler und sprach von Apartheid. Hassrhetorik, die ihm bis heute vorgeworfen wird.25 Jahre nach den Crown Heights Riots stellt sich also die Frage: Leben Schwarze und Juden gegeneinander, miteinander oder aneinander vorbei? An der Ziegelwand im Basil hängt ein gerahmtes Bild des Rabbi Schneerson, an den Tischen sitzen hauptsächlich Männer mit Kippa, zwei schwarze Männer holen ihre Pizza ab, man schaut in die Ofenglut. In der Küche wacht jeden Tag ein Rabbi über die Trennung der Zutaten. „Wir befinden uns im Garten der orthodoxen Juden, also respektieren wir ihre Religion“, sagt Perez. Dazu gehöre beispielsweise, keine Musik mit weiblichem Gesang zu spielen.Clara Perez wurde auch geholt, um im Basil Diversität zu installieren. Sie stellte einen Koch aus Honduras ein und ihren schwulen Neffen als Kellner. Jeder soll sich hier wohlfühlen, wenn er sich denn an die Regeln hält. Bis zu 350 Gäste kommen pro Tag. Auch Talkmasterin Oprah Winfrey und Bürgermeister Bill de Blasio waren schon hier. Rund 140.000 Menschen wohnen in Crown Heights, und die Straßenzüge sind auch noch 2016 aufgeteilt. Hier die Lubawitscher, dort die Karibik- und Afroamerikaner. Doch die Grenzen verschwimmen, die Kriminalitätsrate ist runter, die Stimmung entspannter. „Dafür sorgen auch die zugezogenen Hipster und Yuppies, eine Art Puffer“, erklärt Perez. So einfach? Oder könnte es jederzeit explodieren? Unmöglich zu beantworten.„In jedem Fall sitzen Schwarze und Juden mittlerweile nebeneinander am Tisch“, sagt Perez. Und tatsächlich geschieht das auch an diesem Abend. Ein weißer Mann mit viel Bart und sichtbaren Gebetsschnüren und eine schwarze Frau mit Davidstern-Kette um den Hals betreten das Restaurant. Ein Tisch für zwei, bitte. Man könnte an ein Cover des Magazins The New Yorker aus dem Jahr 1993 denken, auf dem sich ein Orthodoxer und eine Schwarze küssen. Nachgeholte Realität, ein bisschen zumindest.