„Der heutige Tag ist ein Resultat des gestrigen. Was dieser gewollt hat, müssen wir erforschen, wenn wir zu wissen wünschen, was jener will.“ Es war Heinrich Heine, der aus seinem Pariser Exil heraus 1831 in einer Korrespondenz für die Augsburger Allgemeine Zeitung diese Sentenz prägte. An ihrer Wahrheit lässt sich nicht rütteln. Es gibt keine Zeit ohne Vorzeit, kein zeitloses Leben – es sei denn, man hielte die Geschichte für einen toten Hund, den zu vergraben sich lohnt. Aber lohnt es sich? Ihr zu entkommen, mag gelingen, aber Geschichte zu bestreiten, ist so wenig möglich, wie ohne Gedächtnis auskommen zu wollen.

Um so mehr ist zu würdigen, wie die Berliner Geschichtsmuseen seit Januar mit ihren Ausstellungen zum Themenj

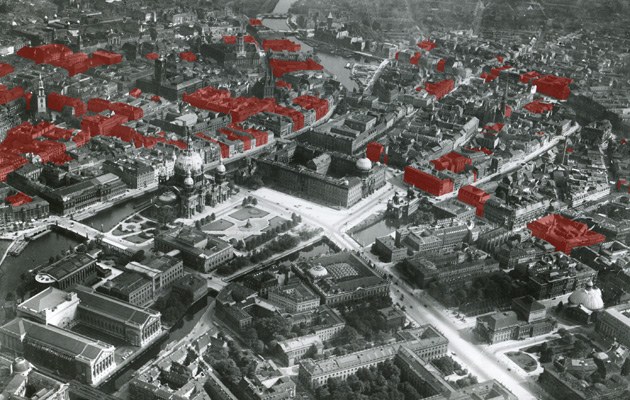

ar mit ihren Ausstellungen zum Themenjahr „Zerstörte Vielfalt“ ausgraben, was sie finden können, und daran erinnern, wie die Hitler-Diktatur nach 1933 diese Stadt, besonders deren Zentrum, verändert und gezeichnet hat. Seit September zeigt nun das Stadtmuseum im Ephraim-Palais die Sonderschau „Geraubte Mitte“, um der Vertreibung und Enteignung jüdischer Familien nach 1933 zu gedenken. Es wird dokumentiert, wer zwischen Hausvogtei-Platz und Stechbahn hinter dem Schloss, zwischen dem Werderschen Markt, der Königsstraße und Alexanderplatz einst lebte und während der Naziherrschaft verlor, was zu den tragenden Säulen jüdischen Lebens an der Spree gehörte. Zwischen 1933 und 1945 wurde dieser Teil der Stadtgeschichte brachial beendet. Es war nicht irgendetwas, was da verschwand und niemals zurückkehren sollte. Von den einst 1.200 in Berlins Mitte vorhandenen Grundstücken hätten sich „mindestens 225 in jüdischem Besitz“ befunden, das sei heute kaum mehr im öffentliche Bewusstsein verankert, heißt es im Katalog der Ausstellung. Weder Gedenktafeln noch Stolpersteine erinnerten an das Schicksal dieser Eigentümer. Wer sich mit der jüdischen Geschichte in der einstigen Reichshauptstadt befasst hat, weiß etwas über die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße oder den in Rufweite des Gotteshauses gelegenen ältesten Friedhof der Gemeinde (seit 1672) an der Hamburger Straße oder die nebenan erbaute, 1862 geweihte Jüdische Knabenschule (heute Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn). Kaufhaus wird Gestapo-FilialeWas aber sagt uns die Adresse Königsstraße 50 (heute Rathausstraße), die einmal das Haus direkt gegenüber dem nördlichen Seitenflügel des Roten Rathauses bezeichnete. Es gehörte dem Kaufmann Leopold Gadiel, der um die Jahrhundertwende aus Schlesien nach Berlin zog, und beherbergte die Kanzleien von Rechtsanwälten oder Notaren, die hier ihre Büros unterhielten. Oder man nehme das Kaufhaus Hermann Gerson, einst gelegen am Werderschen Markt 5/6, das um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert als der Laufsteg für die Berliner Modebranche galt, deren Ateliers im Übrigen nicht weit entfernt am Hausvogteiplatz ihr Domizil hatten. Die Inhaber dieses renommierten Etablissements, der jüdische Unternehmer Georg Freudenberg und seine Familie, konnten der Arisierung nicht entgehen, die über einige Umwege den typischen Verlauf nahm. 1937 ging das Freudenbergsche Grundeigentum zunächst an zwei Banken – den Bankenversicherungsverein des Deutschen Banken- und Bankiersgewerbes sowie die Hypothekenbank in Hamburg. Die vermachten alles, was ihnen zugefallen war, umgehend und gewinnbringend dem Deutschen Reich. Und das richtete im einstigen Geschäftshaus der Freudenbergs am Werderschen Markt im September 1939 den Hauptsitz für das Amt 5 des Reichssicherheitshauptamtes ein, hinter dem sich das Reichskriminalamt verbarg. Im Hof das Gebäudes sollten bald Gaswagen erprobt werden, die für die Ermordung Tausender geistig behinderter Menschen – die Euthanasie-Aktion des III. Reiches – gedacht und ab 1940 im Einsatz waren.Viele der durch die Arisierung in der Mitte Berlins forcierten Enteignungen wurden in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre in der Verantwortung des von Hitler ernannten Generalbauinspekteurs Albert Speer betrieben, der sich Baufreiheit verschaffen durfte für sein Projekt "Reichshauptstadt Germania". Die menschliche Existenzen zerstörende Politik gegen Berlins Juden war für Speer nicht zuletzt eine Frage seines eigenen Vorteils im lukrativen Geschäft mit dem Berliner Hauptstadtbau. Haus am Schlossplatz 5Dabei folgte die Enteignung bei Grundstücken einem immer wiederkehrenden Muster. Zunächst wurden durch die Finanzämter angebliche Steuerschulden, oft in Millionenhöhe, geltend gemacht, dann musste wegen einer möglichen, letzten Endes erzwungenen Auswanderung die sogenannte Reichsfluchtsteuer (sie konnte in einer Höhe von 25 Prozent des Vermögens erhoben werden) quasi im Vorhinein hinterlegt werden. Schließlich erfolgte die Versteigerung eines Anwesens zu einem Bruchteil des Verkehrswertes. Dabei erzielte Einnahmen mussten in der Regel auf einem Sperrkonto hinterlegt werden, dessen Einlagen bei einer Auswanderung oder ab Ende 1941 bei der Deportation in die Vernichtungslager im Osten gänzlich an das Deutsche Reich fielen.Die jüdische Malerin Eugenie Fuchs etwa, Miteigentümerin des Hauses am Schlossplatz 5, emigrierte im Frühjahr 1933 nach Paris und musste in den Jahren danach mit ansehen, wie ihr gesamtes Vermögen, inklusive des Immobilienbesitzes, durch die Gestapo beschlagnahmt wurde und ihr vollends ohne Entschädigung verloren ging. Im Juli 1943 wurde Eugenie Fuchs während der berüchtigten Nacht-und-Nebel-Aktion in Drancy bei Paris nach Auschwitz deportiert und im Lager Majdanek ermordet.Besser nichtAls ab 1990 die geteilte Stadt wieder unter einer einheitlichen Verwaltung stand, gab es zwar einige Rückübertragungen, etwa am Hausvogteiplatz – doch das blieben Ausnahmen. Man hielt sich an die einmal geschaffenen „vollendeten Tatsachen“ – 92 Prozent der einst arisierten Grundstücke blieben in öffentlichem Eigentum. Begründung, die Stadt müsse handlungsfähig sein, sie brauche eben Baufreiheit. Den Heine-Satz möchte man an dieser Stelle besser nicht zitieren.