Präsident Nicolás Maduro wurde 2013 nach dem Tod von Hugo Chávez gewählt, seine Amtszeit endet 2018. Das heißt, er hat das Mandat, er hat auch die Pflicht, Venezuela aus der Zerreißprobe zu führen. In die ist das Land geraten, weil der ökonomische Absturz von einem Machtkampf überlagert wird, der es erschwert und aus Sicht der Opposition erschweren soll, die Krise einzudämmen.

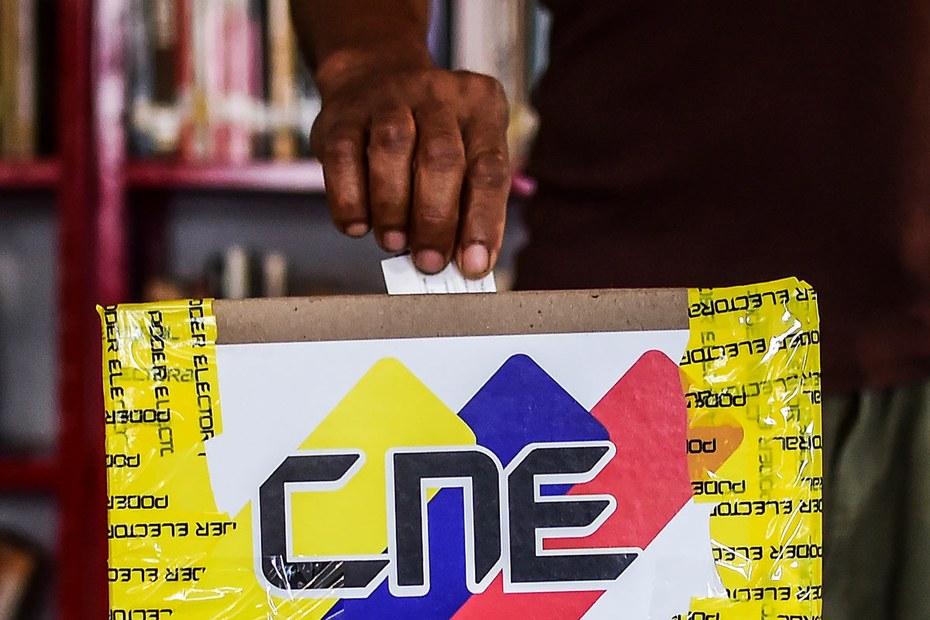

Mit der Abstimmung vom 30. Juli über eine Verfassunggebende Versammlung gibt Maduro zweierlei zu verstehen: Eine derartige konstitutionelle Erneuerung soll der Ausweg sein. An Rückzug ist nicht gedacht. Alles andere würde überraschen, dazu begreift sich Maduro viel zu sehr als Revolutionär, den die Feinde auszeichnen, deren er sich zu erwehren

en, deren er sich zu erwehren hat. Er ist es seinen Anhängern schuldig, gerade jetzt auszuhalten. Ihn dürfte der Alptraum heimsuchen, als der Staatschef erinnert zu werden, unter dem die Bolivarische Revolution scheiterte und das Erbe des Hugo Chávez verspielt wurde. Mit anderen Worten, er kann nicht anders, als um seiner selbst willen den konstitutionellen Neuansatz zu wagen. Sein Interesse daran steht außer Frage. Und ein Recht darauf kann ihm schwerlich bestreiten, wer sich vergegenwärtigt, dass eine von der Opposition beherrschte Legislative vorzugsweise als Apparatur zur Blockade der Exekutive fungiert und den Präsidentensturz betreibt. Wenn Gewaltenteilung zur Gewaltenblockade mutiert, leiden das Land und die Gesellschaft darunter. Dass Maduro diesem Verhängnis zu begegnen sucht, ist mit seinen Amtspflichten vereinbar, also legitim. Ob er dadurch die Zeit bis zur nächsten Präsidentenwahl übersteht, erscheint trotzdem fraglich. Wer über all das urteilt und nicht dem notorischen Verriss des „linksradikalen Caudillo“ verfällt, kann das historische Beispiel der deutschen Revolution von 1918/19 zitieren, da Ähnliches von gänzlich anders gearteten Akteuren zu einem anderen Zweck praktiziert wurde. Als sich seinerzeit der vom Sozialdemokraten Friedrich Ebert geführte Rat der Volksbeauftragen durch die Arbeiter- und Soldatenräte in seiner Machtentfaltung gehemmt – sprich blockiert – wähnte, wurde deren politische Autorität beiseite geräumt und im Januar 1919 durch die Verfassunggebende Weimarer Nationalversammlung ersetzt. Ebert beseelte der Wille zur konstitutionellen Zäsur, um den sozialdemokratischen Charakter des Umbruchs zu garantieren: den Übergang vom monarchischen zum republikanischen Deutschland, der ein Regime-, aber kein Systemwechsel sein sollte. Er hatte sehr wohl begriffen, dass mit dem Prinzip der Wahldemokratie das Prinzip der revolutionären Autorität zu besiegen war. Weil es sich dessen nicht hundertprozentig sicher war, ließ er Arbeiter- und Soldatenräte sicherheitshalber durch ultrarechte Freikorpsverbände zusammenschießen. Soweit ist es in Venezuela noch nicht. Noch wird gewählt, nur in Ausnahmefällen geschossen. Bis zum Bürgerkrieg? Was ist nun vom Verfassungskonvent zu erwarten? Abgesehen vom Boykott der Opposition, die sich dadurch der Mitsprache beraubt, traten die Bewerber für dieses Gremium auf territorialen Listen wie Listen der Massen- und Berufsorganisationen an. Gewählt wurden demzufolge Kandidaten über die Parteigrenzen hinweg, um die Verfassunggebende Versammlung einberufen zu können. Das ist nicht a priori verwerflich, wenn auf der anderen Seite eine Opposition bürgerkriegsartige Zustände nicht scheut, um sich durchzusetzen. Denn soviel steht fest, unabhängig vom Streit darüber, wie viele Venezolaner am 30. Juli tatsächlich abgestimmt haben und hinter der konstitutionellen Erneuerung stehen – die Anhänger der Bolivarischen Revolution werden nicht weichen und sich geschlagen geben, solange die Streit- und Ordnungskräfte weiter hinter dem Präsidenten stehen. Armee, Polizei und Nationalgarde sind zu lange schon und zu intensiv in dessen Verteidigung verstrickt, um von heute auf morgen Kräften das Feld zu überlassen, die erkennbar nicht zukunftsfähig sind. Die Oppositionsallianz "Mesa de la Unidad Democrática" definiert sich über einen negativen Konsens gegen Maduro und das chavistische System, das vor nunmehr 18 Jahren die alten Oligarchien entmachtete. Deren Vierte Republik hatte schon abgewirtschaftet (man denke an die mehr als 3.000 Toten des Caracazo, als Anfang 1989 eine soziale Erhebung Caracas erschütterte), bevor Hugo Chávez 1998 erstmals eine Präsidentenwahl gewann und dem 1999 gleichfalls durch eine neue Magna Charta Rechnung getragen wurde. Im Übrigen sollte man eines nicht aus dem Auge verlieren: Übernähme einer der Maduro-Gegner die Präsidentschaft, würde sich nicht das Geringste an der Wirtschaftsmisere ändern, weil sich an jenem Wert nichts ändert, vom dem alles abhängt – dem 90-Prozent-Anteil des Erdöls an den Gesamtausfuhren des Landes. Dass damit durch die Preissprünge auf den Ölmärkten zu wenig verdient wird, um sich aus der Depression zu reißen, liegt auf der Hand. Durch den extremen Focus auf den Rohstoffexport ist die Währung zudem seit altersher überbewertet, was die Verkäufer der Importe begünstigt, die Venezuela braucht: Maschinen, Fahrzeuge, Arznei- und Lebensmittel. Solange sich am Fluch des Ölmonopols nichts ändert, kann regieren, wer will – die ökonomische Auszehrung ist gesetzt. Die Frage ist, wen das in Venezuela mehr und wen weniger belastet. Die Chavisten haben ihre Antwort gegeben und wollen sie nicht zurücknehmen.