Als ob der verschleppte und chaotische Brexit die EU nicht schon genug ins Schlingern bringt und ihre politische Zurechnungsfähigkeit in Frage stellt. Beim Europäischen Rat Ende der Woche werden sich die verbliebenen 27 Regierungschefs auch mit dem Phänomen beschäftigen, dass sich chinesische Unternehmen und Investoren immer mehr in ihrem Wirtschaftsraum etablieren – man könnte auch sagen, gezielt einkaufen oder Teile der EU als Einkaufsparadies wahrnehmen. Vom Durchsetzungswillen, mit dem chinesische Anbieter ihre Waren absetzen, ganz zu schweigen.

Teilweise wird in EU-Staaten wie Deutschland zur Unterwanderung erklärt, was als Trend über Investitionsziele und -möglichkeiten Auskunft gibt. Und dabei ist bei weitem nicht nur der umstrittene IT-M

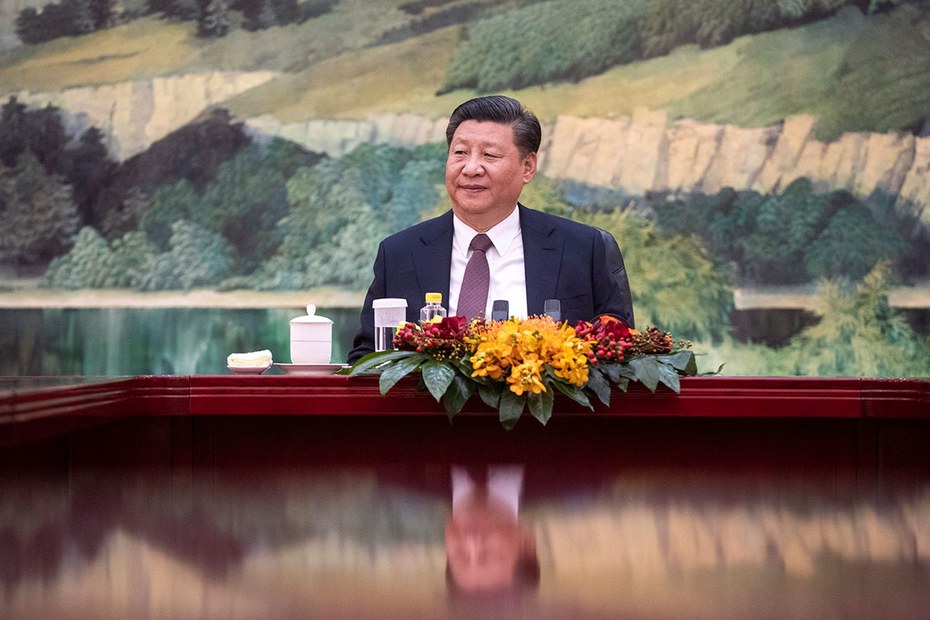

umstrittene IT-Multi Huawei gemeint. In Griechenland exponieren sich Großinvestoren wie Cosco im Hafen von Piräus und bei anderen Infrastrukturprojekten. In Frankreich konzentrieren sich gut 80 Prozent der Investments aus China auf den Immobilien- und Tourismussektor. In Deutschland hält der Mischkonzern Midea seit seinem Einstieg 2016 inzwischen 95 Prozent der Aktien von Kuka in Augsburg und fertigt Haushaltsgeräte sowie Klimaanlagen für den chinesischen Markt. Der Plastikmaschinenfabrikant Krauss-Maffei firmiert als Tochterunternehmen von Chemchina und so weiter. Nachdem 2017 in der EU mit einen Investitionsvolumen von mehr als 85 Milliarden Dollar ein bisheriger Höchststand beim Kapitaltransfer erreicht wurde, ist das Engagement seither zwar rückläufig, steigt aber in Frankreich, Deutschland (plus 34 Prozent im Vorjahr), Luxemburg, Spanien, Schweden sowie Osteuropa weiter an. Der andauernde Vormarsch wirkt wie das Rahmenprogramm des Jahrhundertprojekts „Neue Seidenstraße“. Dessen Philosophie hat Präsident Xi Jinping auf die griffige Formel gebracht: Austausch sollte an die Stelle einer zunehmenden Entfremdung treten, was sich als Replik zu Donald Trumps America-First-Autismus deuten lässt.Vorhersage von MarxWie schon der Name sagt, ist bei der „Neuen Seidenstraße“ vorrangig an den Ausbau von Handelskorridoren über den Land- und Seeweg von Asien über Afrika sowie den Nahen Osten bis nach Europa gedacht. Berührt davon sind derzeit 68 Staaten, die im Vorjahr zusammen für etwa zwei Fünftel des weltweiten Bruttoinlandsproduktes (BIP) standen. Es kann gar nicht anders sein, als dass auch die EU-Länder in den Sog dieser in Peking als „positive Globalisierung“ verstandenen Offensive geraten.Und es lässt sich gleichsam kaum vermeiden, dass die jeweiligen technologischen Standards wie das Vermögen zu Qualität und Wertschöpfung die Teilhabe von Unternehmen aus der EU beeinflussen – die logische Konsequenz eines auf den eigenen Vorteil bedachten Konjunkturprogramms der Volksrepublik, bei dem es rechts und links der Seidenstraße um ein Investitionsvolumen von 110 Milliarden Euro geht. Daraus das Bestreben abzuleiten, China wolle die EU von innen heraus aufsprengen, hieße darauf beharren, dass Konkurrenz auf dem Weltmarkt frei von politischen Absichten ausgetragen wird. Was liegt dem Handelsstreit zwischen den USA und China anderes zugrunde als globale Rivalität zwischen Großmächten?Da sich die Europäische Union stets und ständig als Global Player sieht, kann sie sich dem Herausforderer China schwerlich entziehen. Die Konkurrenz – in diesem Fall aus Fernost – vermag, was Karl Marx im Kommunistischen Manifest einst so formuliert hat: „Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt ...“ Weil die chinesischen Akteure jenseits derselben operieren, können sie sich andere Ziele suchen und werden in Europa fündig. Hier können sie „Mauern“ nicht aufhalten, wenn sie ihr anlageheischendes Kapital als Artillerie in Stellung bringen. Es sei denn die EU verhängt Verbote und handelt protektionistisch, was freilich einer Bankrotterklärung gleichkäme. Vorspiel in ChinaAls mit den Wirtschaftsreformen Deng Xiaopings während der 1980er Jahre in China die ersten Joint Ventures entstanden, wurde es von westlichen Interessenten als völlig normal empfunden, sich in chinesische Firmen einzukaufen, damit einen Entwicklungsschub auszulösen, aber auch Gewinne zu erzielen. Was in den seinerzeit errichteten vier wirtschaftlichen Sonderzonen unter steuerlich extrem günstigen Bedingungen möglich war, wurde gern in Anspruch genommen. Freilich war nicht zu erwarten, dass China auf Dauer den Status eines Entwicklungslandes kultiviert und konserviert, der westlichen Standards hinterherläuft, statt sie zu erreichen und zu übertreffen.