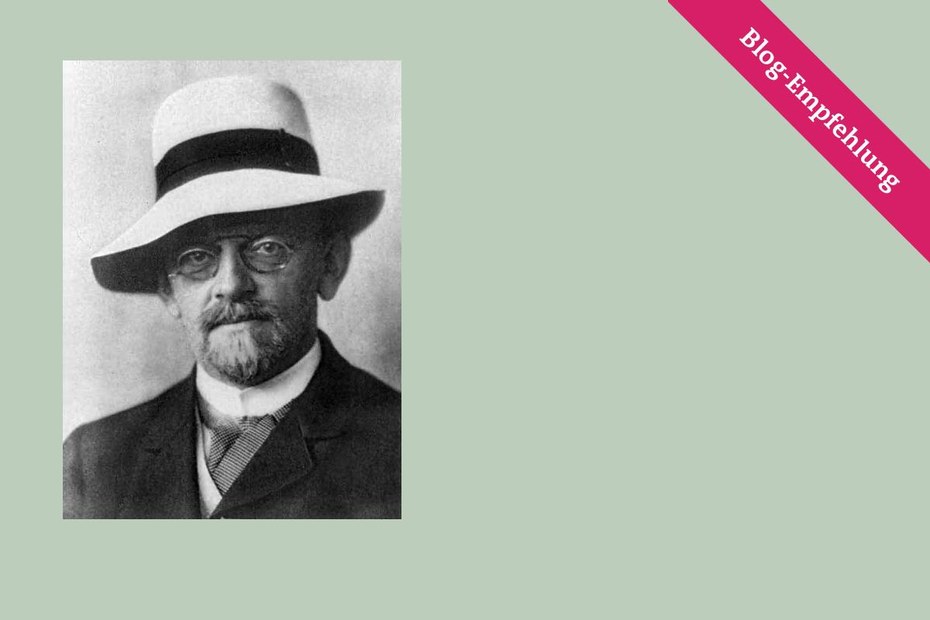

In seinem neuen Buch „Meine Herren, dies ist keine Badeanstalt“ erzählt Georg von Wallwitz anhand menschlicher Lebensläufe ein Stück Mathematikgeschichte. Der Autor schildert die relevanten Entwicklungen in der Theorie der Mathematik und der Physik, und erklärt diese insbesondere für Nicht-Naturwissenschaftler. Sein Protagonist ist David Hilbert, ein im Jahr 1862 in Königsberg geborener Mathematiker, der später an der Universität Göttingen unterrichtete. Im Feld der Mathematik erreichte er schon zu Lebzeiten den Status einer Pop-Ikone, Hilberts Vorlesungen sollen bis an den Rand mit Zuhörern gefüllt gewesen sein. Berühmt wurde er im Jahr 1900 durch seine Formulierung der 23 großen mathematischen Probleme, die allerdings heute zum großen Teil gelöst sind.

Laut Georg von Wallwitz musste jeder, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den mathematischen Fächern etwas auf sich hielt nach Göttingen, wo neben Hilbert auch die Mathematiker Hermann Minkowski, Carl Runge und der „mathematische Diktator von Göttingen“, Felix Klein, unterrichteten.

Hilbert und sein bester Freund Hermann Minkowski prägten eine ganze Generation von Mathematikern und Physikern, wobei Einstein einer der herausstechendsten Kandidaten war. Einstein arbeitete mit Hilbert zusammen und ließ sich bei seiner Entwicklung der Relativitätstheorie von Hilbert beeinflussen.

David Hilbert setzte sich als einer von wenigen Professoren seiner Zeit auch für Frauen in der Wissenschaft ein. Er unterstützte die hochtalentierte Mathematikerin Emmy Noether und wollte ihr den Schritt zur Habilitation ermöglichen. Hierbei stieß Hilbert auf den Widerspruch der Fakultätsgremien, die sich Frauen auf diesem Feld nicht vorstellen konnten. Nach zahlreichen Bittbriefen und Stellungnahmen explodierte Hilbert in einer der Sitzungen und rief: „Dies ist keine Badeanstalt“, um endlich deutlich zu machen, dass die Habilitationsbefähigung keine Frage des Geschlechts sein sollte. Im Jahr 1919 konnte Emmy Noether sich als erste Frau in Deutschland in der Mathematik habilitieren. Als jüdischer Wissenschaftlerin wurde ihr im Jahr 1933 die Lehrerlaubnis entzogen, woraufhin sie in die USA emigrierte. Dort erhielt sie eine Gastprofessur am Women’s College Bryn Mawr in Pennsylvania.

Hilbert half indessen vielen seiner jüdischen Kollegen eine Beschäftigung im Ausland zu finden. Er selbst blieb in Deutschland und schottete sich soweit wie möglich von jeglichen politischen Vorgängen ab.

Von Wallwitz, der selbst Mathematik und Philosophie studiert hat, erzählt recht amüsant von Pech und Nervenzusammenbrüchen in der Geschichte der Mathematik und verschont die von ihm vorgestellten Persönlichkeiten nicht. Jede menschliche Schwäche wird pointiert hervorgehoben und durch Anekdoten angereichert. Eitelkeiten, Machtgier und Missgunst, aber auch lebenslange Freundschaft und Loyalität werden als nicht unwesentliche Komponenten des akademischen Lebens präsentiert. Wissenschaftliche Streitigkeiten werden versteckt und öffentlich ausgetragen, wobei laut von Wallwitz vor allem letzteres der Popularität gut tun kann.

Georg von Wallwitz

Meine Herren, dies ist keine Badeanstalt

256 Seiten · Halbleinen · fadengeheftet · 134 x 200 mm

Auch als E-Book erhältlich

3. Auflage, Herbst 2017

ISBN 978-3-946334-24-8

EUR 25,00

Berenberg Verlag

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.