W elche „Skripte“ und „Konzepte“ formen das, was wir landläufig als Frausein bezeichnen? Und warum können sich Frauen, auch nach Jahrzehnten des feministischen Diskurses, nicht einfach von diesen Skripten lösen? Das fragt die Kulturwissenschaftlerin Ann-Kristin Tlusty in ihrer klugen feministischen Kritik Süß.

Tlustys Buch erläutert, wie verinnerlichte Handlungsanweisungen Frauen dazu bringen, Dinge zu tun, die sich mit ihren Wünschen nicht decken. Warum also emanzipierte Frauen plötzlich flirty und süß auftreten, obwohl sie dies unangenehm finden. Hierzu analysiert Tlusty drei Frauenfiguren: Die „sanfte“, die „zarte“ und die „süße“ Frau werden jeweils im Kontext einer gesellschaftspolitischen Fragestellung beleuchtet. Anhand der sanften Frau, die eigene Bedürfnisse zugunsten anderer zurückstellt, betrachtet Tlusty das Problem der un- oder unterbezahlten Care-Arbeit: „Es war ein gigantischer Coup der patriarchalen Theoriegeschichte, die weibliche Arbeit nonchalant zur Nicht-Arbeit erklärt und als Sanftheit essenzialisiert zu haben.“ Tlusty geht es aber nicht darum, die Sanftheit zu kritisieren. Sie wünscht sich vielmehr, dass Sanftheit als Option für alle Geschlechter gelten darf.

Mit der „süßen“ Frau beleuchtet Tlusty das Feld des Sexuellen in der heterosexuellen Matrix. Die süße Frau ist für den Mann sexuell verfügbar, eine konsumierbare, köstliche Frau. Die Autorin zeigt Probleme feministischer Sex-Positivity-Kultur, die sexuelle Aktivität und Selbstbestimmung zu einer Art Imperativ erhoben hat. Sie verweist auf die Soziologin Eva Illouz und deren Argument, dass sexuelle Aktivität und Kompetenz zu einem Wertkriterium geworden seien – unabhängig vom Geschlecht. Das aber lasse wenig Raum für eine tastende, wunschgesteuerte Sexualität, die womöglich auch in zeitweiligem Verzicht oder weniger aufregenden Praktiken wie dem so gerne gescholtenen Blümchensex bestehen könnte. Die zarte Frau wiederum ist jene Frauenfigur, die in unserem Bild nur durch die Existenz eines Mannes gerettet oder glücklich gemacht werden kann.

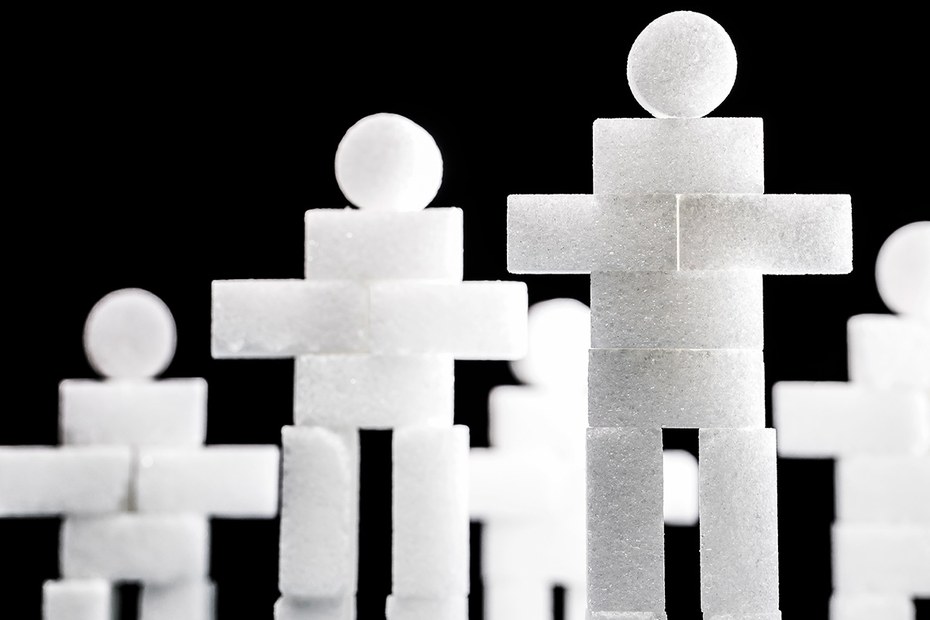

Warum hat sich also an den realen Machtverhältnissen trotz jahrzehntelanger feministischer Kämpfe so wenig geändert? Als eine Problemursache identifiziert die Autorin den „Potenzfeminismus“, der Frauen auffordert, selbstbestimmt ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, dabei aber strukturelle Hindernisse missachtet und verdeckt. Es seien längst nicht nur gläserne Decken, die Frauen zurückhalten, sondern „unsichtbare Wände“, „zuckrige Fassaden, zusammengehalten von klebriger Ideologie“. Übrigens mit liberalen, kapitalistischen Streuseln dekoriert.

Anders als es das etwas grelle Cover des Buches nahelegt, schreibt Tlusty sachlich, nüchtern und verzichtet dabei auf die von vielen ja als Zumutung empfundenen Gendersternchen; meist schreibt sie ohnehin über „die Frau“ oder „Frauen“, wohl wissend, dass sich keine Aussagen über alle Frauen treffen lassen. Die sanfte, süße und zarte Frau sind bei der Autorin auch dezidiert weiße, bürgerliche Figuren. Auch das erklärt, warum in Kämpfen für Anerkennung Women of Color oder als „asiatisch“ gelesene Frauen auf andere Strategien der Aneignung und Zurückweisung dieser Frauenbilder zurückgreifen müssen.

„Frau“ meint in Tlustys Streitschrift tatsächlich immer schon einen Modus der Welterfahrung. So gelingt ihr die paradoxe Gratwanderung, über Frauen zu schreiben, und gleichsam die kulturellen und gesellschaftlichen Narrative, die das Frausein strukturieren und einhegen, hinterfragen zu können. Zum Schluss erscheinen die analysierten Frauenfiguren als das, was sie sind: klebrig-süße Fallen, in die Frauen nicht erst tappen sollten.

Info

Süß. Eine feministische Kritik Ann-Kristin Tlusty Carl Hanser Verlag 2021, 208 S., 18 €

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.