"Erst wenn alles scheißegal ist, macht das Leben wieder Spaß", singt Sven Regener, in seinem Song "Delmenhorst", der Ton passt zu dem niedersächsischen Kaff. So abgeklärt und befreit von den Dingen um sie herum sind die beiden noch nicht, die sich da im Deutschen Theater zweieinhalb Stunden auf der Bühne winden. Der eine (Wolfram Koch als Estragon) barfuß, der andere (Samuel Finzi als Wladimir) an diesem Abend mit nacktem Oberkörper, nur vom offenen schwarzen Jackett umhüllt.

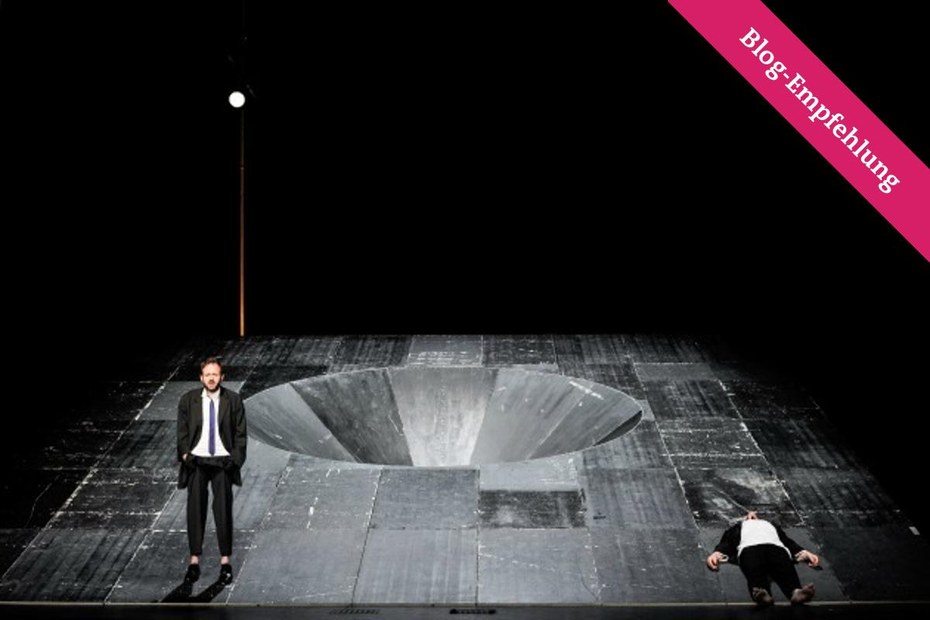

Sie hoffen noch. Sie warten. Auf Godot. Sie bringen irgendwie die Zeit rum. Es passiert rein gar nichts, außer ihren endlosen verwirrenden Textschleifen. Sie tänzeln, humpeln, schwirren um dieses Kraterloch herum, das auf der Bühne den Abgrund markiert. Es gibt keine Akte, keine Story, aber diese brillanten Schauspieler, die das Nichts, das Sinnlose, die Versuche, sich doch erst am nächsten Tag den Strick zu nehmen, unterhaltsam machen.

Ist Warten auf Godot, 1953 im Théâtre Babylone in Paris uraufgeführt, ein Stück unserer Zeit? Sind die Verhältnisse – Samuel Beckett war damals stark von seinen Kriegserfahrungen geprägt – wieder so gruselig, die Menschen so verloren?

Man könnte versuchen, den großen Bogen zu spannen, in die Gegenwart. Heute sind es womöglich nicht mehr die kollektiven Gewalterfahrungen, die Menschen kaputt machen können, sondern eher individuellere Schicksale - zumindest im noch etwas heilen Europa.

Oder man lässt das Stück einfach mal so stehen wie es daherkommt, so absurd, tragikkomisch, reduziert.

Es hallt nach.

Liebe Community, wann war Theater das letzte Mal so frei von Umschweife. So existenziell?

Warten auf Godot Regie: Ivan Panteleev Deutsches Theater, Berlin

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.