Im November 1976 geschah in der DDR etwas bis dahin Unerhörtes. Namhafte Kulturschaffende des Landes wandten sich mit einem offenen Brief gegen die von der Staatsführung beschlossene Ausbürgerung Wolf Biermanns. In der Auseinandersetzung mit den Künstlern sagte damals das als liberal geltende Politbüromitglied Werner Lamberz etwa zu Christa Wolf: „Sieh mal, das alles kann man debattieren, soll man debattieren. Aber ihr, die ihr im Volk wirklich bekannt seid und einen Namen habt, und manche von euch sind sehr populär, müsst natürlich auch wissen, wie man einen solchen Schritt macht wie den der Resolution.“

Es mag ketzerisch klingen, die kurze Aufregung, die es um die Zukunft der Berlinale (Freitag 47 vom 23. November) gab, mit dem Protest g

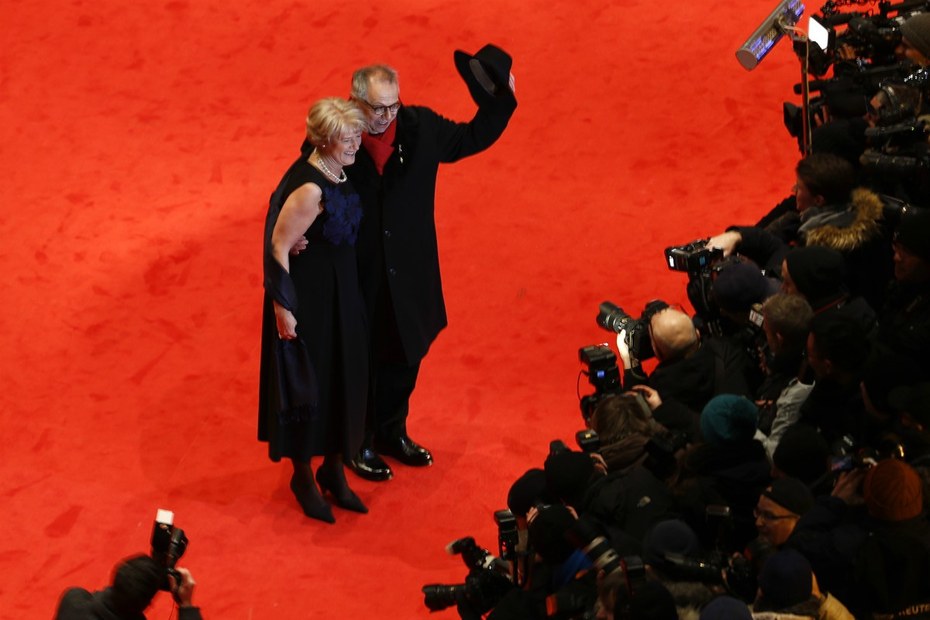

linale (Freitag 47 vom 23. November) gab, mit dem Protest gegen die Biermann-Ausbürgerung einzuleiten. Nur weil auch hier ein offener Brief die Debatte befeuerte, der von 79, also allen namhaften Regisseuren des Landes unterzeichnet und am 24. November auf Spiegel Online veröffentlicht wurde. Darin wünschten sie sich – angesichts einer im Raum stehenden Verlängerung des seit 2001 amtierenden Berlinale-Direktors Dieter Kosslick – eine Erneuerung und eine „herausragende kuratorische Persönlichkeit“ als Nachfolgerin.Zarte Worte, die nach einer Verständigung darüber suchen, wie das wichtigste deutsche Filmfestival aussehen könnte in einer Zeit nach Kosslick, der sich in seiner Amtszeit vor allem um das Wachstum (und weniger um das Profil) der Berlinale verdient gemacht hatte.Ein unerhörter Vorgang, obwohl das Konzert verschiedener Stimmen doch die Geschäftsgrundlage der Meinungsbildung in einer Demokratie sein sollte. Denn was der Brief an Reaktionen hervorrief, klang weniger nach Erstaunen darüber, dass sich die Filmemacher zu einer Wortmeldung durchgerungen hatten, als nach Werner Lamberz: Natürlich kann man debattieren, soll man debattieren, aber doch bitte nicht so.Wie dann? Mit einem routinierten Podium wie am 4. Dezember im Berliner Haus der Kulturen der Welt? Bei dem Volker Schlöndorff sich einerseits missbraucht fühlte als Unterzeichner (wie er den Brief verstanden wissen wollte, wenn nicht auch als Kritik an Kosslick, wurde er nicht gefragt), um andererseits einen radikaleren Text zu fordern.Mit Bettina Reitz (HFF München, Ex-ARD), die das einzige deutsche A-Festival „auf Händen getragen“ wissen will? Mit Leuten, die in das Walten der zuständigen „Frau Ministerin“ vertrauen, was schon merkwürdig ist, wenn man der Beauftragten für Kultur und Medien, Staatsministerin Monika Grütters, keine bösen Absichten unterstellt – weil die Politik in einer Demokratie auf die Artikulation verschiedener Interessen angewiesen ist bei ihren Entscheidungen?Am Tag nach dem Podium hieß es aus Grütters’ Ministerium zwar, dass Kosslick nach Vertragsende 2019 für keine „Leitungsfunktion“ zur Verfügung stehe. Dass aber die Findungskommission, anders als im offenen Brief gefordert, aus Grütters, Mariette Rissenbeek (German Films) und Björn Böhning (Senatskanzlei Berlin) bestehen werde. Also nicht aus Fachleuten.Böhning hatte zudem vor zwei Jahren keine gute Figur gemacht, als es um die Bestellung einer neuen Direktion an der Berliner DFFB (Deutsche Film- und Fernsehakademie) ging. In deren Kuratorium sitzt er gemeinsam mit Kirsten Niehuus, der Chefin der Länderförderung Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB). Niehuus gilt als Interessentin für die Berlinale-Leitung (ihre Teilnahme an der HKW-Diskussion sagte sie kurzfristig aus "familiären Gründen" ab). Eine Entscheidung für die studierte Juristin stünde in der bisherigen Logik (Kosslick kam damals von der Länderförderung Nordrhein-Westfalens), in die der Offene Brief der Filmemacher intervenieren wollte. Niehuus' aktueller Vertrag beim Medienboard endet 2019, wenn auch Kosslicks Kontrakt ausläuft. Die Leitung des Medienboards könnte wiederum für Böhning attraktiv sein, der als Leiter der Senatskanzlei mit Medienfragen befasst ist – auch oder vielmehr gerade weil er über Film spricht wie ein Konfektionär des Standort-Marketings ("XXL-Serien").Die Debatte um die Zukunft der Berlinale ist jedenfalls zu Ende, bevor sie begonnen hat. Sichtbar geworden ist immerhin, wie schwer der Streit einer Kultur fällt, die davon leben soll. Wie groß der Konformismus von Künstlern ist, die sich von dem Mut distanzieren, den sie gehabt haben. Gerade weil die DDR von heute aus das verbriefte Falsch der Geschichte ist, könnte man von ihr lernen, warum es wichtig ist, die Räume der Auseinandersetzung möglichst offen zu halten.