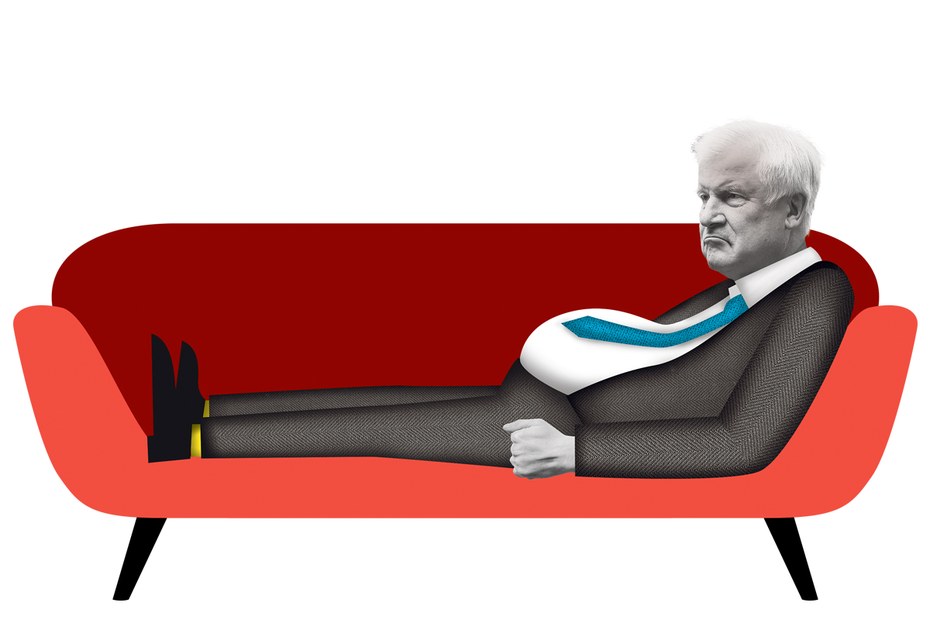

Neulich beim Mittagessen meinte ein Freund, die Deutschen gehörten auf die Couch. Vermutlich wird man diesen Satz in den letzten Tagen so oder ähnlich häufiger gehört haben, und Sigmar Gabriel mit seinem feinen Gefühl für Stimmungen im Volk traf schon ins Schwarze, als er meinte, „Deutschland droht an dieser Frage irre zu werden“.

Nun kann man mit Jakob Augstein zu Recht monieren, dass Gabriel es ja in der Hand gehabt hätte, zur konstruktiven Lösung des „Asylstreits“ beizutragen. Dagegen steht vor allem auf der linken Seite die Tendenz, die Flüchtlingsfrage eher als Symptom denn als echtes Problem zu begreifen, selbst dort, wo man sie in den Kontext der großen Migrationsbewegungen des 21. Jahrhunderts stellt und etwa

und etwa den absehbar zunehmenden Migrationsdruck in Afrika nicht ganz vernachlässigt. Hier wird ein echtes Problem klein geredet. Umgekehrt die Rechte. Hier wird das Problem zur Obsession. Die Rechte scheint bis tief in die Mitte zwangsfixiert. Man fühlt sich an einen Putzzwang erinnert, wo der Kranke in jedem Kalktropfen eine existenzielle Bedrohung sieht.Kette von StraftatenDie Annahme, dass die Flüchtlingskrise für Politik und Gesellschaft eine monströse Bedeutung erlangt hat, die sich nicht aus dem sachlichen Kern des Problems ergibt, könnte man die vernünftige nennen. Sie erhebt den Beobachter in den Stand eines Laienanalytikers, der etwa in den Warnungen vor der islamisch-patriarchalen Veränderung der Gesellschaft ein irrationales Angstpotenzial erkennt, das durch reale Entwicklungen nicht gedeckt wird; siehe der Hinweis, dass die Angst da besonders groß sei, wo die Zahl der Muslime besonders gering ist. Diese Haltung wirkt öfter rechthaberisch. Dabei gibt es für eine entspannte Sicht derzeit gute Gründe. Die Zahl der Flüchtlinge geht seit 2015 zurück, die meisten Fliehenden kommen gar nicht bis nach Europa (85 Prozent werden von armen Staaten aufgenommen!), und von denen, die bei uns sind, finden immer mehr eine Beschäftigung; laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) wird in fünf Jahren jeder zweite Geflüchtete Arbeit haben.Aber solche Hinweise lassen die Mehrheitsbevölkerung kalt. Denn die sieht: eine Kette von Straftaten durch Flüchtlinge und Migranten, überhaupt „Fremden“, vom Wohnungseinbruch bis zum Mord. Auf Facebook kann man Rechtsanwälte beobachten, die quasi im Minutentakt Polizeimeldungen aus der seriösen Lokalpresse und aus trüben Quellen posten und zu einer Kette des Schreckens addieren. Ein Verfahren, das durch Uwe Tellkamp bei einer Diskussion mit Durs Grünbein einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, als dieser eine solche Kette von Meldungen vorlas (wenn ich mich recht erinnere). War der Schriftsteller da ein Zwangsneurotiker – oder ein Chronist des „Ungern-Gehörten“? Man wird sich vermutlich nicht einig werden, aber mit Sicherheit lässt sich sagen, dass selbst solch eher akademische Fragen in entsprechenden Kontexten, einer Redaktionskonferenz etwa, zu einer erhitzten Debatte führen, in der es um alles geht: schleichende Aushöhlung des Asylrechts, schwindendes Gefühl der Sicherheit, Wagenknecht, Seehofer, Statistik, AFD, SPD, Fascho! Gutmensch, Elender. JA!! NEIN!!!Fehlende ApathieAuf die Couch also. Nun ist die Beobachtung, dass ein „Volk“ eine Therapie bräuchte, nicht neu. Vor gut 50 Jahren erschien das Buch Die Unfähigkeit zu trauern. Geschrieben hatten es die Psychoanalytiker Margarete und Alexander Mitscherlich. Ihre Ausgangslage war so einfach wie monströs: Millionen Deutsche waren in einen Völkermord als Täter oder Mitläufer verstrickt. An die Stelle einer Idealisierung des Führers traten nach der Kapitulation Schuld, Scham und Angst. Eine robuste „seelische Abwehrtaktik“ verhinderte Mitleid und beförderte passiv-aggressives Verhalten. Wie auch anders? Auch wenn die Autoren unsicher sind, wie man ein ganzes Kollektiv therapieren kann, schließlich wohl einfach durch produktive Lektüre ihres Buches: An der Notwendigkeit der Trauerarbeit war ebenso wenig zu zweifeln wie an der Schuldfrage. Überdies wiesen die Mitscherlichs auf die Bedeutung von politischen Symbolen hin. Was, wenn Franz Josef Strauß die Willigen nicht als „Sühnedeutsche“ denunziert, sondern mit einem Schuldeingeständnis den Boden für jene Sühne bereitet hätte?Die Lage stellt sich dem unbefangenen Beobachter heute anders dar. Gut und Böse sind nicht mehr so eindeutig verteilt. Gewiss kann man aufseiten der Flüchtlingsapokalyptiker total fehlende Empathie und die Abwesenheit von Neugierde feststellen, aber eben auch „Realängste“, so wie man umgekehrt bei den urbanen Kosmopoliten nicht nur Weltoffenheit und Humanität, sondern auch Idealisierung und Bequemlichkeit antreffen wird. Aber das Schuldproblem, die sich den Mitscherlichs als grundlegend dargestellt hat, existiert natürlich auch im heutigen Kontext. Wir "delegieren" Probleme, die ganze europäische Flüchtlingspolitik basiert buchstäblich auf dem Abschieben (von Menschen, von Problemen). Andererseits externalisiert die kosmopolitische Linke legitime Fragen nach sozialer Sicherheit und staatlicher Souverenität an die politische Rechte.Ambivalenz ist schwer auszuhalten. Sie ist erst recht kein politisches Rezept. Deswegen müssen sich in der Flüchtlingsfrage viele Politiker dümmer verhalten, als sie eigentlich sind. Sie greifen dann zur List: Die Linke ist „im Prinzip“ für offene Grenzen, und der Teil, der es nicht ist, aber nicht „rechts“ sein will, insistiert umso intensiver auf die „Behebung der Fluchtursachen“. Die Rechte kennt eh nur Eindeutigkeit: Alle raus, oder besser gar nicht erst rein. Was könnte „therapieren“? Wie müsste ein Die Unfähigkeit zu differenzieren geschrieben werden? Nicht zuletzt wäre an den Begriff der paradoxen Intervention zu erinnern: Vergrößern Sie experimentell Ihr Problem so weit, bis es seinen existenziellen Schrecken verliert. Und umgekehrt, machen Sie es so klein, bis Sie erkennen, dass es doch größer ist als gedacht.Placeholder link-1