Meine Berichterstattung zum Musikfest kommt dieses Jahr etwas schleppend in Gang, weil ich auch anderweitig beschäftigt bin. Auch morgen wieder muss ich pausieren. Danach werden die Abstände zwischen den Beiträge aber kürzer sein. Ich habe in der Zwischenzeit weitere Konzerte mit Musik von Arnold Schönberg besucht: am Samstag das Vierte Streichquartett, in dem er die ausgearbeitete „Methode des Komponierens mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen“ anwendet, am Montag die noch tonale Tondichtung Pelleas und Melisande, das Werk, das auf die hier schon besprochene Verklärte Nacht unmittelbar gefolgt war. Das Konzert, das ich gestern besuchte, bezog sich auf Schönberg-Musik, ohne dass sie selbst vorkam: Pelléas et Mélisande von Claude Debussy und der zweite Aufzug des „Bühnenweihfestspiels“ Parsifal von Richard Wagner. Die starke Verschiedenheit der Fassungen, wenn man es so nennen will, von Debussy und Schönberg ist natürlich von höchstem Interesse. Von Wagner war Debussy ursprünglich hingerissen, mit seiner Oper Pelléas et Mélisande wollte er sich von ihm radikal emanzipieren. Adorno, und wohl nicht nur er, hat aber herausgehört, dass sie sich in Vielem wie ein „Schatten“ des Parsifal anhört. Schönbergs Fassung wiederum steht noch ganz in Wagners Bann. Sie ist in Manchem ein Kommentar zum Vorspiel von dessen Tristan und Isolde.

Auf diese Bezüge komme ich noch ausführlicher zu sprechen, heute aber gehe ich zum vorigen Donnerstag zurück, dem Eröffnungskonzert des Musikfests, und nehme den Faden da wieder auf, wo ich ihn am Freitag liegenließ. Das zweite Werk von Schönberg, das Daniel Barenboim mit seiner Staatskapelle Berlin aufführte, waren die Fünf Orchesterstücke op. 16 aus dem Jahr 1909. Vorweg kann gesagt werden, dass auch dieses Werk eine phantastische Interpretation erfuhr; auch wer gar nicht fähig wäre, es zu beschreiben, muss hingerissen gewesen sein von der Emotionalität, zugleich aber auch Klarheit, mit der Barenboim diese expressive-expressionistische, in „freier Atonalität“ komponierte Musik zu Gehör brachte. Es gibt übrigens eine Einspielung von ihm aus dem Jahr 1994, die seine Tugenden bereits erkennen lässt; aber ich glaube, seine Darbietung am vorigen Donnerstag war noch eindrucksvoller. Was muss geschehen, wenn ein Dirigent versucht, dies Werk von insgesamt nicht einmal zwanzigminütiger Dauer durchsichtig zu machen? Mir fällt ein Bild ein, das vielleicht einen ersten Eindruck der Schwierigkeit vermitteln kann: Man stelle sich ein Mosaikbild vor, dessen Mosaike nicht bloß nebeneinander stehen, sondern sich in einem dreidimensionalen Raum bewegen und dabei auch verändern, ohne dass sie in der Veränderung nicht mehr wiedererkannt werden könnten und ohne dass das Gesamtbild irgendwo aufhörte, dieses Gesamtbild zu sein - also ohne dass die Mosaiksteine aufhören, in jedem Augenblick der musikalischen Entwicklung genau das zu sein, was man sich unter Mosaiksteinen vorstellt. Dieser Charakter des Werks kann im Konzertsaal erlebt werden, denn man hat den Eindruck, eine Wiedergabe auf der CD müsste sich einer Stereoanlage mit mindestens acht Lautsprechern bedienen. (Auf diesem Gedanken kam ich bei häufigen Soloeinwürfen der Blechbläser, die sich über die breite letzte Orchesterreihe verteilten.)

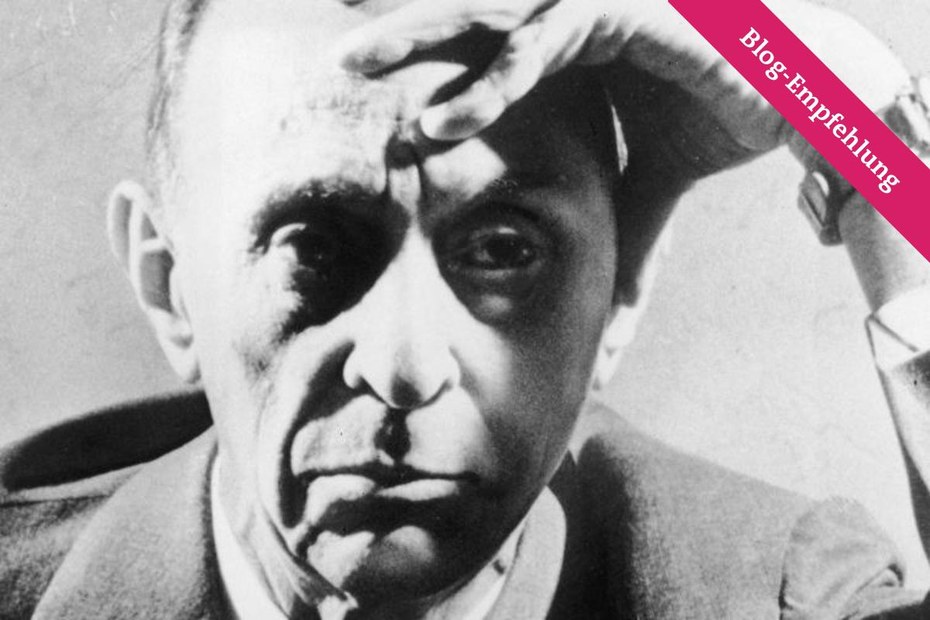

Der Kompositionszeit war bei Schönberg eine Krise vorausgegangen; Anton Webern sprach 1932 in einem Vortrag von einer „Katastrophe“. Schönberg selbst schrieb 1910, ihm habe ein „Ausdrucks- und Formideal“ vorgeschwebt: „Es zu verwirklichen, gebrach es mir bis dahin an Kraft und Sicherheit.“ Dass es wirklich eine Krise war, ist an den Gemälden, oft Selbstportraits mit schreckhaft aufgerissenen Augen, die er in dieser Zeit zu malen beginnt, unschwer zu erkennen. Sie illustrieren sein „Ausdrucks“bedürfnis, weniger seinen Formsinn, in fast unerträglicher Weise. (Willi Reich, Arnold Schönberg oder der konservative Revolutionär, Wien Frankfurt Zürich 1968, S. 69 ff.) Ja, man könnte meinen, auch die Fünf Orchesterstücke entbehrten gänzlich der Form, hatte Schönberg sie doch mit den Worten annonciert: „Ich glaube, diesmal ists wirklich unmöglich, die Partitur zu lesen ... Ich verspreche mir allerdings kolossal viel davon, insbesondere Klang und Stimmung. Nur um das handelt es sich – absolut nicht symphonisch, direkt das Gegenteil davon, keine Architektur, kein Aufbau. Bloß ein ununterbrochener Wechsel von Farben, Rhythmen und Stimmungen.“ Indessen geht es an der Sache etwas vorbei, wenn man sagt, er beschreibe hier „die Neuerungen seines Stils mit offenen Worten“. Denn diese Annonce findet sich in einem Brief an Richard Strauss, den Schönberg damit zur Aufführung der Orchesterstücke bewegen wollte. (Wilhelm Sinkowicz, Mehr als zwölf Töne. Arnold Schönberg, Wien 1998, S. 110)

Er meinte Dinge zu sagen, von denen Strauss erfreut sein würde. Zum Beispiel „[d]aß das neue Werk ‚absolut nicht symphonisch‘ sei, mag mit Rücksicht auf die von Strauss seinerzeit abgelehnte Uraufführung der Kammersymphonie formuliert gewesen sein“ (Manuel Gervink, Arnold Schönberg und seine Zeit, Laaber 2000, S. 193). Strauss lehnte freilich erneut ab. Es ist aber nebenbei interessant zu sehen, dass es nicht etwa, wie man meinen könnte, vonseiten Schönbergs eine verrückte Idee war, sich an Strauss zu wenden und von ihm Unterstützung zu erhoffen. Da täuscht der Blick, den man von heute aus zurückwirft: „Die Zeitgenossen empfanden zwar das kompromisslos Fortschrittliche bei Schönberg und die sukzessive Rückwendung, wie sie Strauss nach seinen ‚modernsten‘ Werken, den Opern Salome und Elektra, vollzog, aber noch war der Rosenkavalier, Sinnbild der Trendumkehr und der endgültigen Trennung von Avantgarde und romantischer Traditionsbewahrung, nicht geschrieben.“ Und wiederum hatte auch Schönberg, wie wir sahen, die Romantik noch wenige Jahre zuvor auf seine Art bewahrt. „Mochte der Graben zwischen diesen Orchesterstücken und der nostalgischen Klangsprache Strauss’scher symphonischer Dichtungen auch tief sein, er schien noch nicht unüberwindlich – zumindest aus Schönbergs Perspektive.“ (Sinkowicz, S. 118)

Nein, die Orchesterstücke sind um Form durchaus bemüht. So wird in ersten Stück „das Ostinato zum satzbestimmenden Merkmal, vor dem die thematische Arbeit zurücktritt“ – wie überhaupt „die Bildung ausgedehnter Ostinatofiguren [...] ein wesentliches Gestaltungsmerkmal des Zyklus‘ darstell[t]“ -, und auch “die klangfarblichen Möglichkeiten des Orchesters [werden] ausgiebig genutzt, wodurch ein strukturierendes Mittel gewonnen wird“ (Gervink, S. 194). Man muss sich das so vorstellen, dass die Ostinatofiguren nicht etwa durchgängig zu hören sind, wie man es aus älterer Musik kennt, sondern nur jeweils als ein Mosaik zu all dem anderen hinzutreten. Formbestimmend werden sie in der Art, wie eine chaotisch erscheinende Landschaft im Übergang vom Abend zur Nacht ein bestimmtes Aussehen gewinnt, wenn man sie in Abständen in einen scharfen Lichtkegel taucht, und ein anderes, wenn das Licht von woanders einfällt.

Man kann hierbei etwas von der Emotionalität der Orchesterstücke erahnen, über die ich sonst keine Worte verlieren will, denn es ist besser, wenn jede(r) sich selbst einen Eindruck verschafft. Denn beim dritten Stück, den „Farben“, reduziert sich das Ostinato auf einen kurzen Moment am Ende, wo er auf das Ticken einer Uhr scheint anspielen zu wollen. Mein Höreindruck ist, dass alle Ostinati auf die unbarmherzig verrinnende Zeit verweisen. Etwas Schreckliches scheint erwartet zu werden – dem ersten Stück gab Schönberg (nachträglich) den Titel „Vorgefühle“ - und es tritt mit dem vierten Stück, das „Peripetie“ überschrieben ist, auch ein. Da wir bei den Titeln sind, der fünfte ist „Das obligate Rezitativ“. Dazu schreibt Schönberg 1912: „Das Unaussprechliche sagt man in der freien Form. In der nähert es sich der Natur, die auch unfaßbar und trotzdem wirksam ist.“ (zitiert bei Gervink, S. 199) Was das mit einem Rezitativ zu tun hat? Nun, dieses ist ein Sprechen und erinnert somit daran, dass es Dinge gibt, die unaussprechlich sind.

„Wenn Schönberg das Rezitativ als stellvertretend für eine freie Form ansah (es ist unnötig zu erwähnen, dass im fünften Orchesterstück keinerlei rezitativische Passagen erscheinen) und ‚obligat‘ im Sinne etwa von ‚verbindlich‘, dann läßt sich dieses Stück im Sinne romantischer Musikästhetik als ‚sprechend‘ interpretieren, sprechend im Sinne einer eigenen, über der Wortsprache stehenden Sprache. Dies wiederum lässt sich mit der Aufgabe der formalen Verfahrensweisen in Verbindung bringen, die das fünfte Stück gegenüber den ersten vier heraushebt. Das Bestreben, einen Gedanken in ‚musikalischer Prosa‘ zum Ausdruck zu bringen, muss zwangsläufig zur Aufgabe von Formschemata führen, die an der Instrumentalmusik orientiert waren.“ (ebd.)

Der letzte Satz wäre zu hinterfragen, da doch auch schon von der Musik Johannes Brahms‘ gesagt werden kann, sie gehe zu etwas wie musikalischer Prosa über – und wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, hat gerade Schönberg das einmal in einem Aufsatz hervorgehoben: Dieses Prosaische und der Umstand, dass Brahms nach dem Schönbergschen Ausdruck in „entwickelnder Variation“ komponiert, sind dasselbe -, ohne dass Brahms deshalb die tradierten Formschemata über Bord werfen muss. Aber lassen wir es dabei; ich möchte nur noch zum Schönbergschen Jahr 1909, in dem die Orchesterstücke komponiert wurden, etwas berichten. Wie explosiv sich dieses Jahr für den Komponisten gestaltete, kann man aus den Kompositionsdaten ersehen. Vorausgeschickt sei, dass der Übergang zum Komponieren in „freier Atonalität“ auch bereits in Teilen der Fünfzehn Gedichte aus „Das Buch der hängenden Gärten“ von Stefan George, op. 15, und der Drei Klavierstücke op. 11 zutagetritt. Diese Werke wurden nahezu gleichzeitig komponiert, und zur selben Zeit war Schönberg auch noch mit den wundervollen Gurreliedern, dieser noch gänzlich tonalen spätromantischen Komposition, befasst.

„Am 19. bzw. 22. Februar hatte Schönberg die Komposition der Nummern eins und zwei der Drei Klavierstücke, op. 11 abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt waren die George-Lieder noch nicht vollständig beendet, deren Nummer fünfzehn Schönberg erst nach den ersten beiden der Drei Klavierstücke abschloß. Dieses Datum liegt wiederum nur wenige Tage später: es ist der 28. Februar. Das dritte Klavierstück wird [...] erst im August beendet werden; zuvor komponierte Schönberg in gewohnt hohem Tempo die Fünf Orchesterstücke [...]: Vom ersten Stück beendete er das Particell am 23. Mai und die Partitur am 9. Juni, das zweite Stück wurde einige Tage später, am 15. Juni, und das dritte am 1. Juli in Steinakirchen, seinem Ferienaufenthalt, fertiggestellt. Schönberg hielt hier zunächst inne und wandte sich am 14. Juli 1909 in einem Brierf an Richard Strauss“, wovon wir schon gesprochen haben. „Drei Tage nach dem Brief, am 17. Juli 1909, beendete er die Particell-Niederschrift des vierten Stücks (die Partitur nur einen Tag später). – [...] Bevor aber das fünfte und letzte Orchesterstück abgeschlossen wurde, komponierte Schönberg das dritte der Drei Klavierstücke, op. 11, das den Schlußvermerk des 7. August trägt. Und schon am 11. August folgte der Abschluß des fünften Orchesterstücks. – Ein Erholungsurlaub war das nicht: Zwischen dem 27. August und dem 12. September schrieb Schönberg überdies in großer Hast sein Monodram Erwartung.“ (a.a.O., S. 192 f.)

Am 14. September 2015, das ist der kommende Montag, kann man Erwartung in Berlin anhören, und auch darüber werde ich berichten.

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.