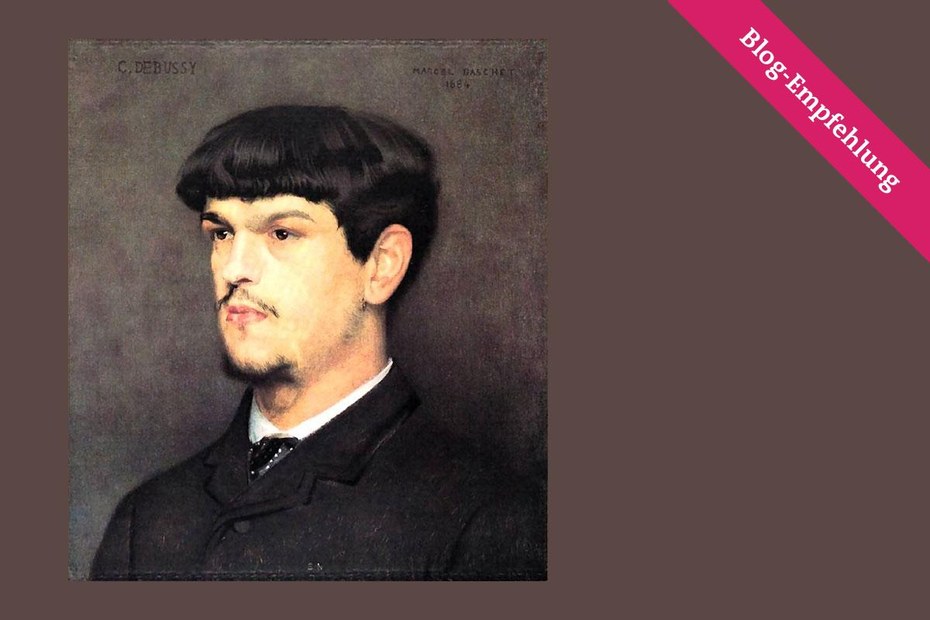

Ich setze die gestrige Erörterung fort. Es ging um Debussys Préludes pour piano, die Alexander Melnikov am Freitag voriger Woche mit so wundervoller Präzision gespielt hatte. Übrigens verdient seine Haltung beim Spielen eine Notiz. Er spielte die Stücke nicht „durch“, wie man es von Aufführungen etwa des Wohltemperierten Klaviers gewohnt ist, sondern legte immer mal wieder lange Pausen zwischen den Stücken ein, in denen er sich offenbar besann. Wahrscheinlich kann man diese Stücke anders gar nicht spielen, weil sie so verschieden sind. Sie sind kein „Zyklus“, sondern nur eine Sammlung. Debussy selbst wünschte, dass manche gar nicht im Konzertsaal, sondern „nur unter vier Augen“ gespielt werden sollen. Dazu gehören die Delphischen Tänzerinnen, das von mir gestern erwähnte erste Stück des ersten Buchs. Die Stücke folgen auch nicht so aufeinander, wie sie entstanden sind.

Die Spur, die ich gestern verfolgt habe, war die, dass Debussy Studien über das Verhältnis von Wirklichkeit und Unwirklichkeit sowie über verschiedene Arten des Unwirklichen (sicher dann auch des Wirklichen) aneinander gereiht hat. Natürlich kann das nur ein Zugang von vielen sein. Was man mindestens auch betonen muss: Die „Klänge Debussys [...] sind von der deutschen ‚Tiefe der Empfindung‘, ja vom Gefühl selbst, in dem sich das Stoffliche projiziert, gereinigt“, so Klaus Billing in Reclams Klaviermusikführer II (Stuttgart 1994, S. 594). Davon, dass Debussy für deutsche Ohren gewöhnungsbedürftig ist, war ich ja ausgegangen. Bei einem Stück wie Nebel, dem ersten des zweiten Buchs, braucht man nur an das fast gleichnamige Gedicht (Im Nebel) von Hermann Hesse zu denken, um Billings Urteil bestätigt zu finden. Während Debussy das gelegentliche Hervortreten scharfer Linien aus dem Dämmerlicht kühl seziert, als ob es ihn selbst nichts anginge, spricht der deutsche Dichter von seiner eigenen Umnebelung: „Seltsam, im Nebel zu wandern! / Einsam ist jeder Busch und Stein, / Kein Baum sieht den anderen, / Jeder ist allein. // Voll von Freunden war mir die Welt, / Als noch mein Leben licht war; / Nun, da der Nebel fällt, / Ist keiner mehr sichtbar.“ Und so geht es weiter.

Besonders interessant ist es, die Préludes mit den späten Klavierwerken von Johannes Brahms (op. 116 bis 119) zu vergleichen. Hört man diese zum ersten Mal, möchte man fast meinen, Brahms habe in deutscher Manier auf Debussy reagiert. Aber es war ja umgekehrt, Brahms war früher. Jedenfalls kommen sich beide an mindestens einer Stelle sehr nahe. Auch Spuren / Schritte im Schnee (Des pas sur la neige), das sechste Stück des ersten Buchs, gehört zu denen, die Debussy „unter vier Augen“ gespielt wünschte. Und hier haben wir es mit einer Art von Unwirklichkeit zu tun, die auch in deutscher Musik artikuliert zu werden pflegte, der Träumerei nämlich. Da ist Debussy also einmal durchaus nicht unbeteiligt. Ob das Stück deshalb, in Deutschland jedenfalls, ich weiß nicht ob auch in Frankreich, als eins seiner allerschönsten und –besten gilt? Zu den deutschen Träumereien gehört das vierte Stück der Fantasien op. 116 von Brahms, und hier ist sogar das zugrundeliegende Motiv sehr ähnlich. Genauer gesagt zehrt diese Nr. 4 von einem Motiv, das in der Nr. 2 schon aufgestellt worden war und vor allem dort dem Debussyschen Motiv ähnelt, während die Nr. 4 es variiert, dafür aber im Charakter der Träumerei mit dem Stück von Debussy übereinstimmt.

Die Motive bei Debussy und Brahms bestehen beidemale nur aus zwei Tönen, jedenfalls kann man auch das Brahmssche Motiv hierauf reduzieren, obwohl sich schon in op. 116 Nr. 2 ein dritter Ton kaum hörbar einmischt, der dann in Nr. 4 genauso viel Raum erhält wie die anderen beiden Töne, während erst Nr. 5 ihn ganz weglässt. Von seinem Gesamtwerk her gesehen ist Nr. 5 in seiner kompromisslosen Zweitönigkeit die wichtigste Variante, weil sie einen bei Brahms immer wieder anzutreffenden Signifikanten wiederholt, der manchmal auch gesungene Worte begleitet und von daher recht zuverlässig „gelesen“ werden kann. Es ist eine monotone Kette – poch poch, Pause, poch poch, Pause und so weiter -, die man auch etwa im Deutschen Requiem op. 45 (1866-68) antrifft, zu den Worten „Denn al - les Fleisch, - es ist - wie Gras“, der biblischen Metapher der Sterblichkeit, oder im 11. Lied der Schönen Magelone op. 33 (1861-69) zu einem wundervollen sehr traurigen Gedicht von Ludwig Tieck, das schon als Gedicht diesen formalen Zug aufweist: „Wie schnell – verschwindet / So Licht – als Glanz / Der Morgen – findet / Verwelkt – den Kranz, // Der ge – stern glühte / Mit al – ler Pracht, / Denn er – verblühte / In dunk – ler Nacht.“ Und noch fünf weitere Strophen in dieser Art, ich kann mich kaum enthalten, sie alle zu zitieren (aber man findet sie ja leicht im Internet), und empfehle Brahms‘ kongeniale Vertonung, gesungen etwa von Wolfgang Holzmair (Tudor 1990), welche Einspielung mir besser gefällt als die bekanntere mit Dietrich Fischer-Dieskau.

Man könnte auch den dritten der Vier ernsten Gesänge op. 121 (1896) dazu rechnen, wo allerdings nur der Anfang einschlägig ist, der aber bezeichnenderweise den Gedanken „O Tod, wie bitter bist du“, wiederum aus der Bibel, evoziert; zwar kann „O Tod“ ja kaum anders vertont werden als zweitönig, Brahms liegt aber daran, die Worte zu verdoppeln – „O Tod, o Tod“ -, so dass wir auch hier die Kette haben. Jedenfalls ist der Sinn des Signifikanten hier am klarsten bezeichnet, und man sieht auch, es ist in allen angeführten Beispielen derselbe Sinn. Als letztes Beispiel möchte ich noch die vierte Symphonie op. 98 (1885) benennen, deren erstes Thema zwar nichts vertont, dem aber nicht unpassend die Worte „Mir fällt – nichts ein“, oder „Mir fällt – schon wie – der gar – nichts ein“ unterlegt worden sind, ich glaube von Hugo Wolf. Wolf meinte es spöttisch und hatte sogar das Wesentliche getroffen, ging aber böse darüber hinweg, dass Brahms natürlich nicht selbst an „Einfallslosigkeit“ litt, wohl aber sie darstellte. Die Vierte einfallslos zu finden, wäre ja geradezu lachhaft; Clara Schumann, die spontan erschrocken über sie war, hat sie besser verstanden. Wir haben es wieder mit einem Dokument des Nihilismus zu tun.

Zurück zum Vergleich der Motive bei Brahms und Debussy. Ein Zwei-Ton-Motiv beherrscht auch Debussys Spuren / Schritte im Schnee, es ist dort ein Ostinato. Wir hören vor allem zwei Unterschiede: Zum einen ist das Motiv bei Brahms auf dem zweiten, bei Debussy auf dem ersten Ton betont. Doch auch bei Debussy ist der zweite Ton länger, viel länger sogar als der erste. Und es ist bei beiden die Kette poch poch, Pause, poch poch und so weiter. Zum andern beginnt Debussy beim Grundton, Brahms bei der Terz. Beide komponieren in moll und bewegen sich zunächst um eine große Sekunde nach oben. Das Weitere möge sich jede(r) selbst anhören. Man sieht jedenfalls, das thematische Material ist sehr ähnlich. Um so mehr tritt der Unterschied im Gehalt hervor. Schon die kleinen musikalischen Unterschiede fangen an, ihn merklich zu machen. Brahms geht auf etwas zu, ohne dass (ihm) klar ist, von wo er herkommt. Debussy ist gleichsam an einer Tatsache festgenagelt. Diese Tatsache ist nicht er selbst, wie ja schon der Titel Spuren / Schritte im Schnee aussagt. Traurig ist er wie Brahms. Trauriger sogar, denn bei Brahms klingt es eher versonnen melancholisch. Debussy hat dem Ostinato eine eigene Überschrift gegeben, „D’un fond de paysage triste et glacé“, trauriger und eisiger Landschaftshintergrund.

Doch es gibt eine Gegentendenz. Die Kantilene über dem Ostinato hört Billing als „Ausdruck des Lebens gegenüber den starren Lauten des Todes, ‚Kälte- und Wärmepol‘ (W. Danckert)“. Sie hat allerdings leider dieses Unwirkliche, allein wie im Zusammenklang mit dem Ostinato, und es steigert sich im Verlauf: „Die beiden Hauptteile“ des Stücks „streben zur Verwandlung der d-Moll-Tonalität in Richtung eines Dur-Pols, der erste Teil steigt ab in chromatischen Schritten und versinkt in einem indifferenten Ganztonklang“, der zweite „erhebt sich wieder zu einer ergreifenden Episode in der warmen Tonart Ges-Dur“ – „comme un triste et tendre regret“, schreibt Debussy, wie ein trauriges und zärtliches Bedauern -, „während das starre Ostinato schweigt. Von Neuem einsetzend lässt es die Melodie endgültig verstummen und verliert sich in einem fahlen, schattenhaften d-Moll-Klang.“ (S. 605)

Das Ostinato-Motiv als „starre Laute des Todes“ aufzufassen, ist mir zu ungenau. So gehört, würde die Verschiedenheiten der Sinneffekte bei Brahms und Debussy nivelliert. Besser scheint es, den Titel von Debussys Stück zu berücksichtigen: Da stirbt niemand oder denkt über den Tod nach, sondern wir haben einen Betrachter, der Schuhabdrücke im Schnee sieht. Warum macht ihn das traurig? Doch wohl weil der Mensch nicht mehr da ist, der die Spuren hinterlassen hat. Die Frau? Wenn Debussy ein „zärtliches Bedauern“ fühlt, scheint er von einer Frau zu träumen. Seine Dichtung ohne Worte wäre dann die Steigerung der berühmten Strophen von Baudelaire über eine Frau, die auf der Straße vorübergeht (A une passante) und so für den Betrachter, der sie nicht anspricht, verloren ist, er sie aber doch wenigstens hat ansehen können. „Ein Blitz... und dann die Nacht!“ heißt es da (ich zitiere die Prosaübersetzung von Friedhelm Kemp, Blumen des Bösen, München 1997, S. 199), „- Flüchtige Schönheit, von deren Blick ich plötzlich neu geboren war, soll ich dich in der Ewigkeit erst wiedersehen? // Anderswo, sehr weit von hier! zu spät! niemals vielleicht! Denn ich weiß nicht, wohin du enteilst, du kennst den Weg nicht, den ich gehe, o du, die ich geliebt hätte, o du, die es wusste!“ Eine Frau, ganz wie in Pelléas et Mélisande. Und man sieht, wie schon auch der Tod mitspielt. Der eigene Tod. Diese Frau, weil man ihr „niemals vielleicht“ (wieder) begegnet, lässt an ihn denken.

Aber es ist doch ein anderer Todesgedanke als bei Brahms. Brahms denkt überhaupt nur an sich selber. In op. 116 Nr. 4, wo er träumt wie Debussy, träumt er vielleicht, wie es wäre, wenn er nicht Brahms wäre. So höre ich das Stück. Darüber geht es nicht hinaus. Debussy hingegen träumt von der unbekannten Anderen. Ihre Spuren im Schnee zeigen, dass es sie gibt oder jedenfalls gab. Wenn er sie sich vorstellt, kann er zärtlich werden trotz des eisigen Landschaftshintergrunds. Soweit der es zulässt. Nein, die Kälte, gegen die seine Traurigkeit ankämpft, ist gar nicht das Schlimmste. Denn sie konserviert die Spuren / Schritte im Schnee. Wenn es wärmer wird, werden auch sie noch verschwinden.

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.