Ein Wahlrecht für sechzehnjährige oder sogar noch jüngere Bürger wird regelmäßig abgelehnt. Sie könnten sich noch keine differenzierte politische Meinung bilden und seien zu leicht beeinflussbar. Wie aber sieht es am anderen Ende des Lebens aus? Wird dort mit dem gleichen Maß gemessen?

Das Recht zu Wählen ist in Deutschland und jeder anderen modernen Demokratie ein politisches Grundrecht. Es ist ein demokratisches Heiligtum. Grundsätzlich kann man dieses Recht einer Person in der Bundesrepublik nur unter ganz bestimmten Umständen einschränken oder absprechen. Dafür muss die betreffende Person sich entweder einer schweren Straftat schuldig machen und vom Richter das Wahlrecht aberkannt bekommen oder unter „Totalbetreuung&

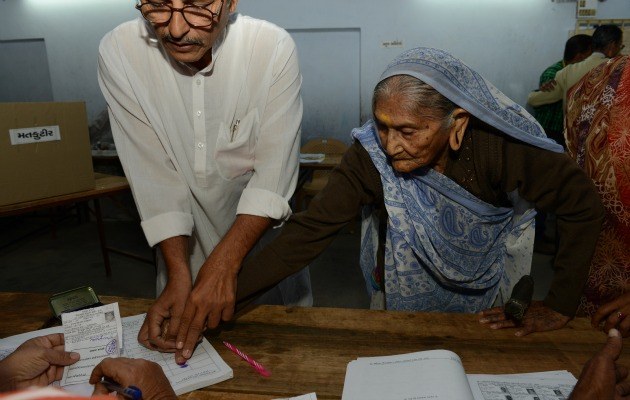

betreuung“ gestellt – und so quasi-entmündigt – werden. Allgemein gilt: Je mehr Menschen mitwählen, je inklusiver das Wahlrecht, desto legitimer das Wahlergebnis.Von Interesse und BeeinflussungAber Kinder dürfen vor ihrem achtzehnten Geburtstag nicht wählen. So ist ein großer Teil der Bürger dieses Staates von der Wahl ausgeschlossen. Warum? Sicher ist: Es gibt Kinder, die sich auch vor dem 18. Lebensjahr schon eine differenzierte politische Meinung gebildet haben. Viele davon engagieren sich in politischen Jugendorganisationen. Und es gibt welche, die sich nicht für Politik interessieren. Genauso gibt es auf der anderen Seite viele ältere und sehr alte Menschen, die sich noch kraft ihres eigenen Geistes eine eigene politische Meinung bilden und eine Wahl bestreiten können. Und es gibt welche, die es eben nicht mehr können.Genau wie junge Menschen von ihrem Umfeld stark zu beeinflussen sind – zum Beispiel durch Eltern oder andere Bezugspersonen – sind es ältere Menschen. Hier kommen neben Familie, Parteien und Freunden auch noch Einrichtungen wie Seniorenzentrum, Betreuer oder Pfleger dazu. Wenn Helfer ältere Menschen zur Wahl begleiten, ihnen den Wahlzettel vorlesen, weiß niemand so genau, was in der Wahlkabine passiert, wer das Kreuzchen wo macht.Demenz als Grund für einen Wahlausschluss?In diesem Zusammenhang sind – neben der allgemein abnehmenden, kognitiven Leistungsfähigkeit – viele altersbedingte Erkrankungen, welche die kognitiven Fähigkeiten der Menschen zum Teil stark beeinflussen, zu bedenken. Wenn das Wahrnehmen, das Denken und das Erinnern mittel oder stark eingeschränkt sind, wird eine freie Wahl immer schwieriger. Aufgrund der hohen Anzahl Betroffener wird hierbei ein Syndrom besonders bedeutend: die Demenz.Mit dem steigenden Anteil alter Menschen in Deutschland steigt auch die relative wie die absolute Zahl der von Demenz Betroffenen. So ist bis zum Jahr 2050 mit einem Anstieg der Demenz von heute 1,3 Millionen auf voraussichtlich 2,6 Millionen Betroffenen zu rechnen. Schon heute hat fast jeder zehnte Bürger über 65 Jahren mit dem Defizit zu kämpfen. Und solange die Betroffenen nicht totalbetreut werden, dürfen sie ohne jegliche Einschränkung wählen. Weder eine auf bestimmte Aufgabenkreisen beschränkte Betreuung noch eine fortgeschrittene Demenz schließen das Wahlrecht aus.In den Fokus ist diese Tatsache in Deutschland bisher noch nicht gerückt. Anders als in den USA: Vor allem nach der Präsidentschaftswahl im Jahr 2000 gab es Untersuchungen, die Unregelmäßigkeiten im Bundesstaat Florida bei der Stimmabgabe von Demenzkranken feststellten. George W. Bush gewann die Wahl am Ende wegen der berühmten 537 Stimmen Mehrheit in Florida, bei etwa 300.000 stimmberechtigten Demenzbetroffenen in dem Staat. Diese hatten auch mehrheitlich an der Wahl teilgenommen, wie verschiedenen Befragungen zeigten – und zwar nicht immer eigenständig (vgl. Karlawish (2002) und Henderson (2002)).Welche Fähigkeiten muss der Wähler (noch) besitzen?Die zentrale Frage ist also: Wie und ab wann beeinflusst Demenz die Fähigkeit zu Wählen in einem Maße, das nicht mehr zu dulden ist? Diese Frage muss vor allem in jedem Land einzeln, beziehungsweise in der EU geklärt werden. Sie muss auf die europäische Forschungsagenda! Hier gibt es ein enormes Forschungsdesiderat. Aber auch in der Öffentlichkeit muss ein Diskurs stattfinden, der sich mit dem Thema auseinandersetzt.Es gibt genug Fragen, die dabei diskutiert werden könnten. Inwiefern unterscheidet sich beispielsweise ein durch Demenz inkompetenter Wähler, der irrational entscheidet, von einem kompetenten, aber uninformierten Wähler, der ebenso irrational entscheidet? Wo sollte man bei leichter und mittlerer Demenz eine Grenze ziehen, ab der ein Mensch noch die Kompetenz besitzt, sich eine eigene Meinung zu bilden und zu wählen? Und wie geht man mit der leichten Beeinflussung älterer Menschen um? Dürfen Politiker in Seniorenzentren auf Stimmenjagd gehen? Wie lässt sich bei einer Duldung fortgeschritten-demenzkranker Wähler noch eine Ablehnung des Kinderwahlrechts rechtfertigen?Der Wähler muss „fähig“ seinAus meiner Sicht bleibt es dabei: Eine Demokratie muss von Wählern ausgehen, die zumindest grundsätzlich die Möglichkeit besitzen, sich politisch zu informieren, sich daraus eine Meinung zu bilden und eigenständig zu wählen. Wird die Gruppe derer, die das nicht mehr können und trotzdem dürfen, immer größer, muss darüber offen diskutiert werden. Da werden wir in unserer alternden Gesellschaft nicht drumherum kommen. Der Artikel erschien zuerst auf Theatrum MundiV. W. Henderson u.a.: Dementia, butterfly ballots, and voter competence. Neurology 2002 (58) 995-996.H. T. Karlawish u.a.: Do persons with dementia vote? Neurology 2002 (58) 1100-1102.F. Sherman: Get out the demented vote! The right to vote vs. impaired voting capacity, elder abuse, and fraud. Geriatrics 2004 (11). Academic OneFile. Web. 12 Dec. 2012.