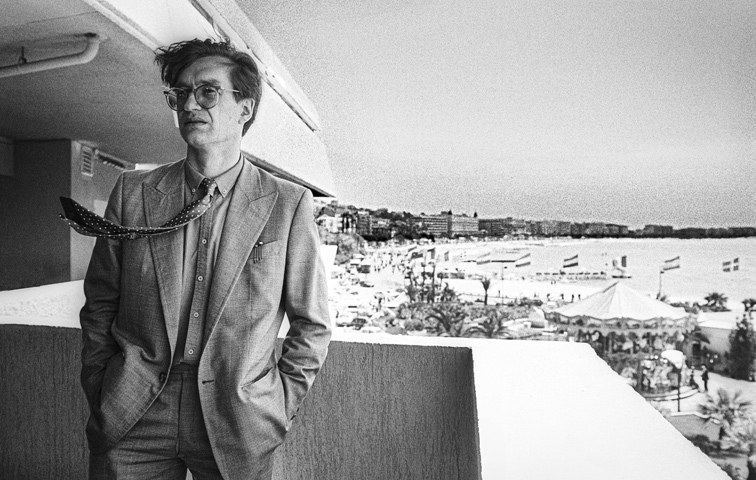

Maren Ades Film Toni Erdmann löste beim Festival von Cannes kürzlich solche Begeisterung aus, dass das ein guter Anlass ist, um auf die wechselvolle Karriere des jüngeren deutschen Kinos in Frankreich zurückzublicken. Die 90er Jahre sind eine schwierige Phase mit vergleichsweise wenigen Produktionen und geringen Zuschauerzahlen; der deutsche Film gilt als kaum exportierbar, bietet entweder seichte Komödie oder ungelenke Imitationen US-amerikanischer Krimis. In vielen Ländern macht immerhin Tom Tykwers Lola rennt mit seinem plakativen Postmodernismus Furore; beim französischen Publikum aber fällt er durch. Im Wettbewerb von Cannes ist es Altmeister Wim Wenders (erster Langfilm: 1970), der Deutschland im Jahr 1997 vertritt.

Es dauert bis 2003, bis zum S

Placeholder infobox-1Es dauert bis 2003, bis zum Sensationserfolg von Wolfgang Beckers Good Bye, Lenin! mit 1,5 Millionen Kinozuschauern, bis in Frankreich von einer Renaissance des deutschen Films die Rede ist. Noch im selben Jahr werden mehrere jüngere deutsche Regisseure (Angela Schanelec, Henner Winckler und Christoph Hochhäusler) als nouvelle vague allemande vermarktet.Die nuller Jahre erweisen sich als gedeihliche Dekade für den deutschen Film in Frankreich. Oliver Hirschbiegels Der Untergang und Florian Henckel von Donnersmarcks Das Leben der Anderen locken jeweils über eine Million Franzosen in die Kinos. Derweil entwickeln Kritiker und Arthouse-Publikum eine Vorliebe für deutsche Kühnheiten: Nach seinem Goldenen Bären für Gegen die Wand wird Fatih Akin für einige Jahre zur sicheren Nummer, an den französischen Kassen ebenso wie bei den großen Festivals. Allerdings machen ihn seine türkische Herkunft und seine Themen in französischen Augen zu einem internationalen, nicht spezifisch deutschen Regisseur.Bezeichnenderweise können Becker, Hirschbiegel und Donnersmarck in Frankreich später nicht an ihre einmaligen Erfolge anknüpfen. Tom Tykwer wiederum erreicht durchaus ein großes Publikum, allerdings mit seinen englischsprachigen Filmen; er wird damit auch nicht mehr als deutscher Filmemacher wahrgenommen.Paradoxe SituationIn den letzten Jahren hat sich der Status des deutschen Kinos in Frankreich abermals gewandelt. 2008 bis 2015 ist es in Cannes gar nicht im Wettbewerb vertreten, große Erfolge bleiben aus, und selbst Fatih Akin erfährt mit seinem Film über den armenischen Genozid (The Cut), was Scheitern heißt. Dagegen zieht Christian Petzold, dessen so strenger wie genauer Blick auf Deutschland ihn zu einem aus französischer Sicht besonders interessanten Cineasten macht, mit zwei historischen Filmen große Aufmerksamkeit auf sich: Barbara, der in der DDR spielt und ungekannt kraftvolle Bilder für das Leben im SED-Staat findet, und der düstere Phoenix, angesiedelt im Berlin des Jahres 1945, kommen jeweils auf 500.000 Kinozuschauer.Christoph Hochhäuslers Unter dir die Stadt, eine ambitionierte Liebesgeschichte hinter den Kulissen der Finanzmetropole Frankfurt am Main, ist ebenfalls ein großer Kritikererfolg, enttäuscht allerdings an den Kassen. Gute Einspielergebnisse erzielen indessen weitere – dabei sehr unterschiedliche – historische Filme: Margarethe von Trottas Hannah Arendt, die deutsch-norwegische Koproduktion Zwei Leben von Georg Maas und Judith Kaufmann, Edgar Reitz’ Die andere Heimat und Giulio Ricciarellis Im Labyrinth des Schweigens.Das deutsche Kino befindet sich somit in einer paradoxen Situation. Trotz des Auftriebs der letzten 15 Jahre hat es keinen neuen Filmemacher hervorgebracht, der zum Dauergast in Cannes geworden wäre – was in Frankreich noch immer unverzichtbar ist für die volle künstlerische Anerkennung. Doch auch wenn sie die Schwelle von 500.000 Zuschauern nicht überschreiten, zeigen deutsche Produktionen in Frankreich eine solide Präsenz und liegen, was ihre Anzahl sowie die Menge der verkauften Kinokarten betrifft, an vierter Stelle hinter amerikanischen, britischen und französischen Filmen.Nach wie vor steht das heutige deutsche Kino im Schatten der großen Filme aus den 20er und 30er Jahren sowie des nouveau cinéma allemand der 70er und 80er. Die einseitige Fixierung des französischen Markts auf historische Themen in deutschen Filmen und gewisse Vorurteile (vor allem, dass es im deutschen Film nichts zu lachen gebe) verhindern oft eine angemessene Würdigung. Allzu bereitwillig redet nicht zuletzt die deutsche Filmbranche selbst ihre Bedeutung klein. Dabei hebt sich der künstlerische Anspruch ihrer besten Regisseure deutlich ab von einer rein kommerziellen Professionalität, einem drögen Naturalismus (zur filmischen Wahrheit gehört die Stilisierung) und einer überzogenen Bildverliebtheit.Was dem deutschen Kino aus französischer Sicht heute fehlt, ist die Kontinuität der großen Namen. Man sollte also wünschen, dass das Fördersystem in Deutschland gezielt ästhetisch und thematisch anspruchsvolle Filme unterstützt, damit aus den Talenten von heute die großen Filmautoren von morgen werden. Wenn Toni Erdmann – dem es gelungen ist, zugleich die hochnäsigsten Kritiker zu beglücken und das Publikum in Cannes Tränen lachen zu lassen – im Spätsommer in ganz Frankreich anläuft, dürfte die Geschichte des deutschen Kinos im Nachbarland an einem weiteren Wendepunkt angekommen sein.Placeholder authorbio-1