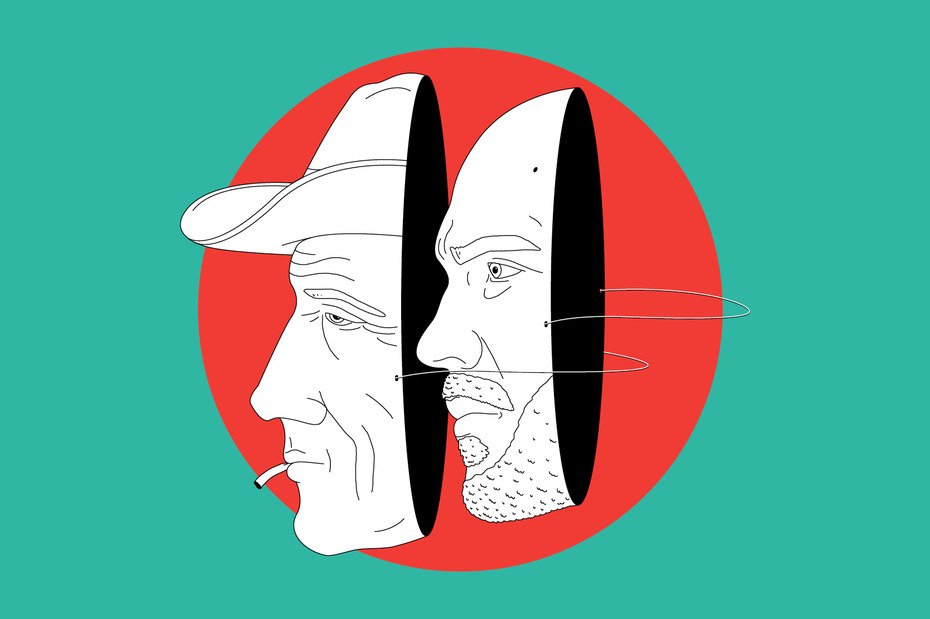

„Ich bin nicht Stiller!“ Der Ausruf ist berühmt. Er fällt im Gefängnis. Sein Sprecher beziehungsweise Schreiber sitzt aber nicht nur in einer Zelle in der Schweiz, „klein wie alles in diesem Land“. Er steckt auch in einem persönlichen Dilemma. Von Bekannten, Freunden, Verwandten wird er als Anatol Ludwig Stiller identifiziert und für einen verschollenen Bildhauer gehalten. Er selbst nennt sich James Larkin White und hat einen US-amerikanischen Pass. In Untersuchungshaft erzählt er abenteuerliche Geschichten aus Mexiko. Er gesteht mehrere Morde und die Tötung seiner Ehefrau. Was schwierig wird, als Julika Stiller-Tschudy auftaucht und behauptet, diese Ehefrau zu sein, und mit ihm das frühere gemeinsame Leben am Zürichsee r

e rekonstruieren will.„Ich bin nicht Stiller!“ Dieser erste Satz des Romans ist mit Recht berühmt. Denn er bündelt die ebenso entschiedenen wie auf Dauer hoffnungslosen Versuche des erzählenden Ichs, der Identifikation mit jenem einstigen Stiller zu entkommen. Auf keinen Fall will der Erzähler auf das festgelegt werden, was dieser Stiller gewesen sein soll. Mindestens soll ein Spielraum offen bleiben: Es ist möglich, sich durch Namensgebung und Geschichtenerzählen – und also durch Sprache und Sprechakte – aus den Zwängen der Rollen und Rollenbilder zu befreien.Bemerkenswert: Der Satz hatte gar nicht in dem Typoskript gestanden, das der Autor 1954 an den befreundeten Verleger Peter Suhrkamp sandte. Das wohl berühmteste Dementi der deutschen Nachkriegsliteratur wurde erst in der Fahnenkorrektur eingefügt. Das zeigt, wie auch die Identität literarischer Werke eine fragile Angelegenheit ist, die in Kommunikationen zwischen Autor und Verlag erst hergestellt wird.Es ist unmöglich, Frischs umfangreichen Roman – die Erstausgabe hatte 572 Seiten – auf den Punkt zu bringen. Einig waren sich die ersten Literaturkritiker in der Auffassung, der Roman führe die Unmöglichkeit vor, sich selbst durch Erfindungen zu entfliehen. Sie nehmen also die Position des „Staatsanwalts“ im Roman ein: Niemand könne „sich selbst wählen“, schreibt der in einem Anhang. Doch ist das so? Ist es nicht komplizierter? Liest man Frischs Roman mit dem heutigen Wissen der Philologen, fallen irritierende Details im Werk des Architekten auf. Neben dem ersten Satz erscheint der Name der Alternativ-Identität des Erzähler-Ichs ebenfalls als Resultat subtiler Kombinationsspiele.Das ZK stoppte den DruckDer Frisch-Biograf Andreas Kilcher ermittelte, dass auch jener James Larkin White, als der Stiller sich ausgibt, nicht frei erfunden ist. Die Figur geht auf einen texanischen Cowboy zurück, der 1901 die Höhlen von Carlsbad in New Mexico entdeckt hatte. Frisch hatte die Höhlen im Oktober 1951 besucht und kannte die Geschichte ihres Entdeckers. Mehr noch: Aus Jim White’s Own Story – die freilich ein Journalist der New York Times verschriftlicht hatte – übernahm Frisch zahlreiche Einzelheiten, die der inhaftierte Stiller dem gutgläubigen Wächter Knobel als seine eigene Geschichte präsentiert: wie er bei einem Ritt durch Fledermausschwärme eine Höhle entdeckte und erkundete, wie er in der Unterwelt mit einem Doppelgänger kämpfte und nach dem Sieg verwandelt aus der Höhle aufstieg. Kurz: Der Name „White“ meint mehr als nur die weiße Fläche für Erfindungen und Verwandlungen. Und auch die Höhle steht nicht nur metaphorisch für eine Reise ins Unbewusste. Der scheinbar reale Namensgeber und seine Erlebnisse sind vielmehr Elemente eines dicht gewebten Text- und Überlieferungszusammenhangs. Im Frisch-Archiv findet sich in einem Notizheft ein längerer Eintrag zum Besuch in den Carlsbad Caverns.Stiller bewegte die literarische Öffentlichkeit. Weltweit. Auch in der DDR sollte Frischs Buch erscheinen. Doch obwohl schon 1963 eine Druckgenehmigung vorlag, wurde die Produktion nach einer Denunziation beim Zentralkomitee der SED gestoppt. Die Gründe dafür sind noch immer unklar. Für Siegfried Lokatis, den wohl besten Kenner des ostdeutschen Buchwesens, könnte es an den nebulösen sowjetischen Geheimagenten im Text oder am Nachwort von Hans Mayer gelegen haben. So musste der Verlag Volk und Welt zwölf Jahre warten, bis Stiller 1975 erscheinen konnte: rechtzeitig zu einer DDR-Buchausstellung in Zürich. Erscheinen durfte dagegen 1965 eine Auswahl von Frischs Dramen: Biedermann und die Brandstifter statt des anarchistischen Ex-Staatsanwalts Graf Öderland. Als „Grenze des gerade noch Möglichen bei uns“ galt dann der Roman Mein Name sei Gantenbein: Der Blindheit simulierende Titelheld stellte mit seinen Identitätsspielen und der Fülle fiktiver Lebensentwürfe sozialistisch-realistische Grenzziehungen eklatant in Frage. Um das Buch dennoch veröffentlichen zu können, erklärte es der Verlag zur Kapitalismus-Kritik. Wie die Textfigur Gantenbein könnten im Westen Millionen von Bürgern der Wirklichkeit nicht mehr ins Auge sehen. Und heute? Heute scheinen die Debatten um Stiller und das „Ich“, das sich nicht festgestellt wissen will, abgeebbt. Oder interessiert sich in der neueren Literaturwissenschaft, die immer neue turns ausprobiert oder wiederkehrende Krisen diskutiert, noch jemand für Identitätsfragen und die Diskrepanzen zwischen Rollen und Selbstbildern? Wie stark die Werke Frischs und namentlich der Roman Stiller einmal wirkten und wie sehr die Zeit darüber hinweggegangen scheint, zeigt der gerade im Verlag Voland & Quist erschienene Roman Parallel Leben von Sebastian Lehmann. Im Zentrum des Buches steht der Literaturwissenschaftler Paul Ferber, der in der Freien Universität Berlin hängen geblieben ist und seit Jahren an einer Dissertation über „Konzeptionen der Liebe in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur“ laboriert. Er streut nicht nur Sätze aus dem Roman Stiller in sein Leben, sondern erläutert seinen Studenten auch „zum hundertsten Mal das Gleiche über Max Frisch oder Martin Walser“. Er selbst hört sich schon nicht mehr zu dabei. „Und sie mir natürlich ohnehin nicht.“ Das ist schade.Placeholder authorbio-1