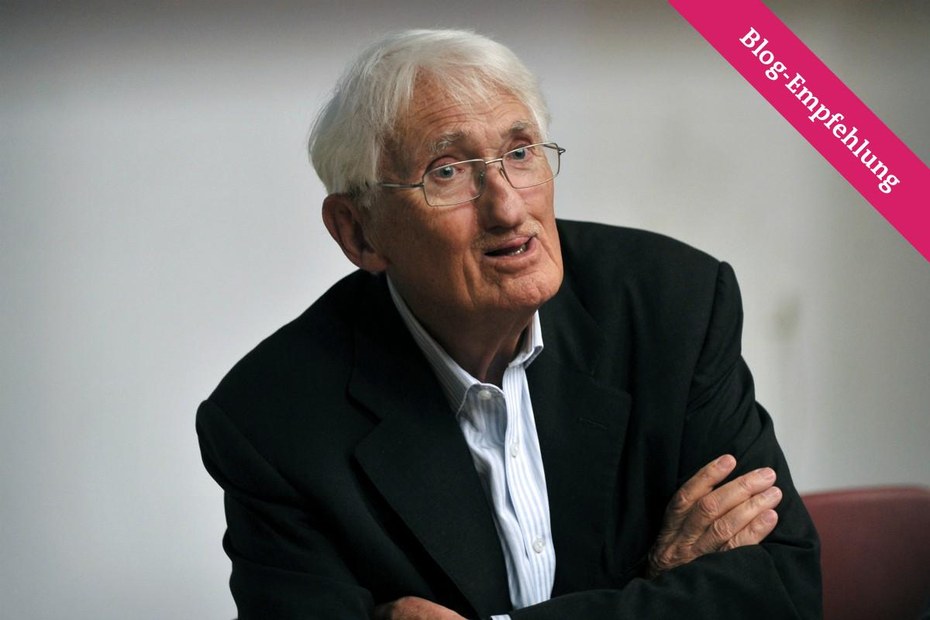

Jede Zeit findet ihren geistigen Begleiter. Das 19. Jahrhundert wird durch Karl Marx besonders geprägt, das 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts von Jürgen Habermas. Im sozialpolitischen Denken hat Habermas eine Ära markiert und sich regelrecht als Klassiker erwiesen – nicht jedoch als mumifizierten, sondern als lebendigen. Der Soziologiehistoriker Dirk Käsler hat die Sache der „Klassizität der Klassiker“ an einem Punkt gut erkannt: „Unterstrichen sei dabei der Begriff Werk: es sind nicht so sehr einzelne, noch so wichtige Einzelergebnisse, ein einziges Buch, ein einziger Buchtitel gar, die einen Soziologen zum Klassiker machen, sondern es ist die Einführung neuer Sehweisen“[1]. So wie jede Zeit ihren geistigen Begleiter findet, vermag jeder von diesen Begleitern die Räderwerke zu erfassen, die jene Epoche in Bewegung bringen. Diese können neue geistige Brillen entwickeln, um die negativen und positiven Geschichtszeichen (Kant), solche – theologisch ausgedrückt – Zeichen der Zeit besser zu erfassen. Das ist es, wozu Habermas mit seinem Interesse für die Problematik der Kommunikation beigetragen hat, deren Wichtigkeit beispielsweise die Soziologie zu einer tellurischen Wende geführt hat – die kommunikative Wende.

Trotz der Relevanz der einzelnen Denker sind es nicht sie, die die erwähnten neuen Sehweisen einseitig einführen, sondern es ist die Gesellschaft, die sich bei diesen identifiziert und sie als solche anerkennt. Die Entwicklung einer kritischen Kommunikationstheorie der Gesellschaft, die eine solche neue Sehweise ausmacht, wird nicht von Habermas allein transmittiert. Sie wird vielmehr von der Gesellschaft angenommen und demnach für „eingeführt“ gehalten. Da „die Sprache“, wie Habermas selbst behauptet, „kein privates Eigentum [ist]“, kann kein einzelner Teilnehmer bzw. kein einzelner Denker “die Struktur oder gar den Verlauf von Prozessen“ der Kommunikation „kontrollieren“[2] – auch nicht der kritische Klassiker. Die Kommunikation über die Kommunikation verselbständigt sich von denjenigen, die sie möglich machen, um eigenes Leben anzunehmen. Anders aber als bei Niklas Luhmann – Habermas´ systemtheoretischer Gegenpol –, der sie bloß aus einer funktionsbasierten Perspektive betrachtet, wird das Leben der Kommunikation nicht nur als emergentes Phänomen konzipiert, sondern auch für abhängig von der selbst generierten Dynamik der sozialen Geltungsbasis der Rede gehalten.

Die Geltungsbasis der Rede verweist auf die innere Struktur der sprachlichen Kommunikation, die durch systematische Abgrenzungen gegenüber den nicht verbalen Äußerungen, dem Handlungskontext, der normativen Realität der Gesellschaft und der Subjektivität des Sprechers gebildet wird. „Alle diese Bezüge finden in der inneren Organisation der Rede ihren Niederschlag“[3], und zwar durch die Formierung von verschiedenen Sprechhandlungen – d.h. konstative, regulative und expressive – und ihren entsprechenden Geltungsansprüchen: Wahrheit, normative Richtigkeit, Wahrhaftigkeit und Verständlichkeit. Der Schritt zur Kommunikationstheorie, der 1981 in der Theorie des kommunikativen Handelns sein Korollarium findet und die besondere Sehweise Habermas´ kennzeichnet, ermöglicht die Entfaltung einer richtigen soziologischen Theorie und zugleich die von ihm angestrebte Rettung des Vernunftbegriffs, der jetzt seinen Sitz nicht mehr in einem besonderen Subjekt – weder im transzendentalen Subjekt noch im Proletariat! – hat, sondern eben in der Geltungsbasis der sprachlichen Kommunikation[4]. Mit Bezug zur Kommunikation, hauptsächlich zu deren Fundamenten, sollte die Vereinseitigung der Vernunft diagnostiziert und gleichzeitig der Widerstand gegen diese Entwicklung initiiert werden.

Diese Struktur der Geltungsbasis der sprachlichen Kommunikation, die teilweise erklärt, wie die kritische Kommunikationstheorie der Gesellschaft Habermas´ selbst eine privilegierte Stellung im soziologischen Bereich erlangt hat, solange ihr „Wahrheitsgehalt“ im argumentativen Diskurs die allgemeine, kritische Zustimmung der Anderen gefunden hat, ist demnach eine von jenen Sehweisen, die sich – autologisch – als unabdingbar erweisen, um die zeitgenössische Gesellschaft zu verstehen und zu kritisieren. Um beim Paradebeispiel der Geltungsansprüche zu bleiben, fällt es heutzutage nicht schwer zu verstehen, wie schlüssig die Problematik der Wahrheit im politischen System geworden ist. Über die verschiedenen Weltregionen hinweg setzt sich gerade ein Trend zum Populismus durch, der auf die narzisstische Ansicht der eigenen willkürlichen Beobachtung – wenn nicht der bloßen Manipulation – beruht. Zwar sind die Lügen immer Teil des politischen Lebens gewesen. Dort, wo die Macht auf dem Spiel steht, zählen nicht nur wahre Gegebenheiten, sondern auch Täuschungen. Nichtsdestotrotz kennzeichnet gleichsam die postfaktische Gesellschaft eine Epoche, bei der sie an der Tagesordnung stehen. Das Lügen wird somit als erste politische Waffe eingesetzt.

Nicht nur aus der sogenannten „Drittenwelt“ stammen die Vorbilder dieser Art der Volksmanipulation, sondern selbst aus der „Ersten Welt“, um den Rest der Länder von dort aus zu kolonialisieren. Die Beispielliste beginnt beim König des aktuellen Populismus, d.h. bei Trump (USA), der laut der Washington Post in seiner mehr als zwei Jahre dauernden Amtszeit die Grenze der 10.000 Lügen übertroffen hat, über Erdogan (Türkei), Johnson (UK), Orban (Ungarn), Salvini (Italien), Netanjahu (Israel), Kurz (Österreich), bis hin zu Bolsonaro (Brasilien). Obwohl das Adjektiv im klaren performativen Widerspruch zum Nomen steht, setzen sich bei ihnen die alternativ facts durch, ohne dabei ein schlechtes Gewissen herzustellen. Während sie die Aufrechterhaltung der Systemimperative von Medien wie Macht und Geld gewährleisten, erröten sie nicht einmal. Dann können die fake news verbreitet werden und die USA unter riesigen humanitären Krisen an ihren Grenzen leiden[5], Großbritannien weiterhin £350 Millionen pro Woche der EU überweisen[6] oder Brasiliens Diktatur ein harmloses Regime[7] und die Nazis in Deutschland eine linke Gruppierung gewesen sein[8]. Wenn „Sein“ „Wahrnehmen [ist]“, wie George Berkeley behauptet hat, geht es also darum, die soziale Wahrnehmung systematisch zu manipulieren, um aus den alternativen Fakten reine Fakten zu machen.

Aber die Lüge und die Manipulation leben von der Wahrheit. Nur, weil „wir im Vollzug“ der Kommunikation „kontrafaktisch so tun“, „als sei“ eine Art „ideale Sprechsituation“, bei der jegliche Verzerrung der Kommunikation ausgeschlossen wird und eine symmetrische „Verteilung der Chancen“ zur Ausübung der Sprechakte und zur Kritik deren Geltungsansprüche gegeben ist[9], „nicht bloß fiktiv, sondern wirklich“[10], können Täuschungen, argumentative Manipulationen und Lügen erfolgreich sein. Sie sind als solche Resultat keiner himmlischen Denkabstraktion, sondern einer immer aus der Welt stammenden Realabstraktion. Wenn also die Lüge und die Manipulation von der Wahrheit – genauso wie die alternativen Fakten von den Fakten und die Unvernunft von der Vernunft – leben, kann Letztere immer mit Argumenten bzw. mit guten Gründen zurückschlagen. Jene Möglichkeit verankert sich in der stets vorausgesetzten idealen Sprechsituation und derer Geltungsbasis, die den Platz für den kooperativen Streit der Argumente bereitet. Erst in dem Moment kann sich laut Habermas der eigentümlich zwanglose Zwang des besseren Argumentes wieder erheben, der „die methodische Überprüfung von Behauptungen sachverständig zum Zuge kommen läßt und die Entscheidung über praktische Fragen rational motivieren kann“[11]. Erst durch Argumente kann über den Kampf der tendenziösen Meinungen hinausgegangen werden, in die sich die aktuelle politische Debatte verwandelt hat.

Die alles in allem in der Geltungsbasis der Rede verankerten Vernunft, deren Rettung als Lebensprojekt Habermas´ fungiert, kann nur durch kooperative Begründung neue Vitalität finden. Zwar gibt es einerseits keinen Grund für Optimismus: die „Sprache ist“, wie Luhmann zu Recht behauptet und heutzutage als dramatische Tatsache wirkt, teilweise „indifferent gegen Wahrheit und Falschheit“[12]; sie eignet sich sowohl für verständigungs- als auch für erfolgsorientiertes Handeln[13]. Jedoch darf aus diesem Grund andererseits die Hoffnung nicht komplett aufgegeben werden. Das moderne Projekt der Aufklärung samt seinem Vernunftbegriff ist beharrlich. Es kann zwar ins Schwanken gebracht werden, doch aus seinen eigenen Spannungen und Widersprüchen kraftvoller hervortreten. Dabei geht es um einen aktiven Widerstand, um ein Transzendieren der komfortablen Zone des für sich allein Denkens mittels Argumenten und Kooperation. Es geht darum, mit dem Risiko des Kontakts mit den Anderen, mit dem Andersdenken und Anderssein umzugehen; das Debattieren, ohne sich in der eigenen Unterschiedlichkeit oder Differenz einzuschließen, wie man in einem Teil der Sozialtheorie feststellen kann – von postmodernen Perspektiven bis zur hochentwickelten Systemtheorie, derer Angst vor dem Sozialen ersichtlich wird[14]. Dabei geht es letztendlich, wie sonst immer, um die Konfrontation mit dem Erschreckenden, um daraus etwas Besseres zusammen zu machen. So lohnt es sich am Ende, uns an den tiefsten Leitmotiv Habermas´ diesbezüglich zu erinnern:

„Der Glaube an Subjekte im Großformat und an die Lenkung großer Systeme ist zerfallen. Sogar soziale Bewegungen sind heute ein Motor für Vervielfältigung und Individualisierung. Aber das Lob der Vielheit, die Apologie des Zufälligen und des Privaten, die Feier von Bruch, Differenz und Augenblick, der Aufstand der Randgebiete gegen die Zentren, das Aufgebot des Außerordentlichen gegen die Trivialität – das alles darf nicht zur Ausflucht werden von Problemen, die, wenn überhaupt, nur bei Tageslicht, nur kooperativ, nur mit den letzten Tropfen einer beinahe ausgebluteten Solidarität gelöst werden können“[15].

[1] Käsler, Dirk. „Was sind und zu welchem Ende studiert man die Klassiker der Soziologie?“, in: ders. (Hg.), Klassiker der Soziologie, Bd. 1, München, 2002, S. 31.

[2] Habermas, Jürgen. Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, Frankfurt am Main, 2006, S. 25-26.

[3] Habermas, Jürgen. Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt am Main, 1995, S. 238.

[4] Habermas, Jürgen. Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt am Main, 1992, S. 17, 170.

[5] https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1084121557193146368

[6] https://www.ecpmf.eu/news/threats/uk-court-boris-johnson-has-no-case-to-answer-over-brexit-fake-news

[7] https://www.spiegel.de/einestages/brasiliens-militaerdiktatur-jair-bolsonaros-lob-fuer-mord-und-folter-a-1236352.html

[8] https://www.nytimes.com/2019/04/13/world/middleeast/bolsonaro-holocaust-forgive-israel.html

[9] Habermas, Jürgen. Vorstudien und Ergänzungen, S. 119.

[10] Habermas, Jürgen. „Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz“, in: Habermas, Jürgen/Niklas Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie – Was leistet die Systemforschung?, Frankfurt am Main, 1971, S. 140.

[11] Habermas, Jürgen. „Vorbereitende Bemerkungen“, S. 137. Auch Habermas, Jürgen. Vorstudien und Ergänzungen, S. 119.

[12] Luhmann, Niklas. „Systemtheoretische Argumentationen. Eine Entgegnung auf Jürgen Habermas“, in: Jürgen Habermas/Niklas Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie – Was leistet die Systemforschung?, Frankfurt am Main, 1971, S. 339.

[13] Habemas, Jürgen. Die Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt am Main, 1981, S. 388.

[14] Vgl. Chávez, Juan Miguel. „La estela de Leipzig. La ideología del conservadurismo alemán como motivo fundacional de la sociología de Luhmann”, in: Elementos, 72, 2014, S. 3-14.

[15] Habermas, Jürgen. Die nachholende Revolution, Surhkamp, 1990, S. 16.

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.