Amerikanische Gewerkschafter in Chattanooga hätte VW leicht auf seine Seite ziehen können: Wenn Volkswagen nicht nur Jobs, Investitionen und Know-how in die Stadt mit rund 180.000 Einwohnern im US-Bundesstaat Tennessee bringen würde, sondern auch Deutschlands Mitbestimmungsmodell, dann könnte daraus eine gute Zusammenarbeit erwachsen, von der beide Seiten etwas hätten – so das Kalkül der Arbeitnehmervertreter. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Stattdessen berichten Gewerkschaftskreise von Anwaltskanzleien, die auf „Union Busting“ spezialisiert sind und es nun in Volkswagens Namen erschweren sollen, die Beschäftigten zu organisieren und deren Interessen zu vertreten. Konkret geht es im VW-Werk in Chattanooga darum, die Gründung eines Betriebsrates zu blockieren.

VW in Tennessee, BMW in South Carolina, Mercedes-Benz in Alabama: Es ist kein Zufall, dass deutsche Autobauer ein Faible für die Südstaaten und nicht etwa den Rust Belt im Nordosten, haben, wenn es um die Ansiedlung von Produktionsstandorten in den USA geht. Nirgendwo anders hatte die neoliberale Wende seit Ronald Reagan eine so heftigte Deregulierung zur Folge; arbeitgeberfreundliche Regierungen haben hier Möglichkeiten geschaffen, an Sozialstandards sowie Lohn- und auch Energiekosten zu sparen und den Organisationsgrad massiv zu senken.

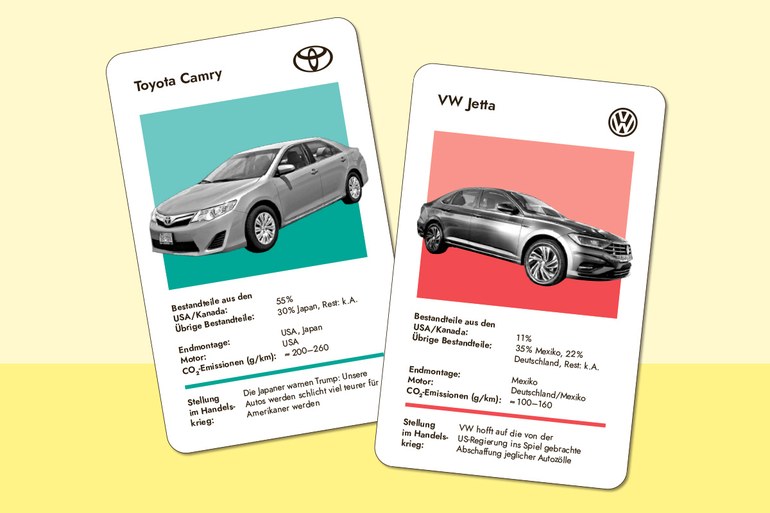

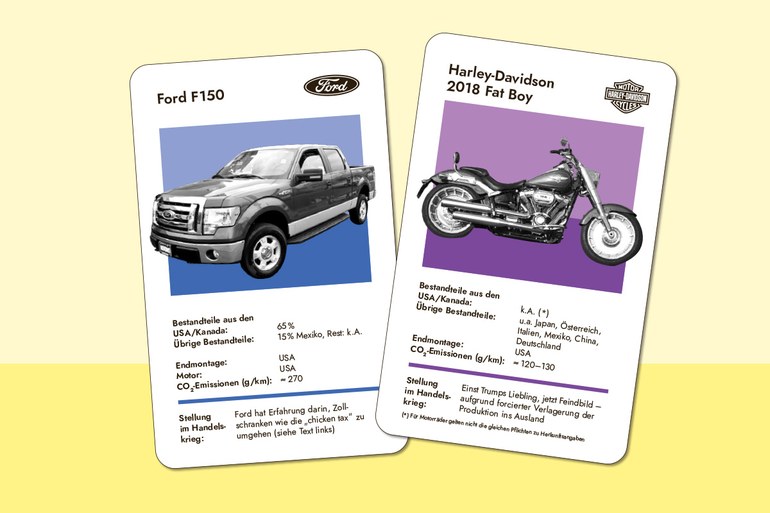

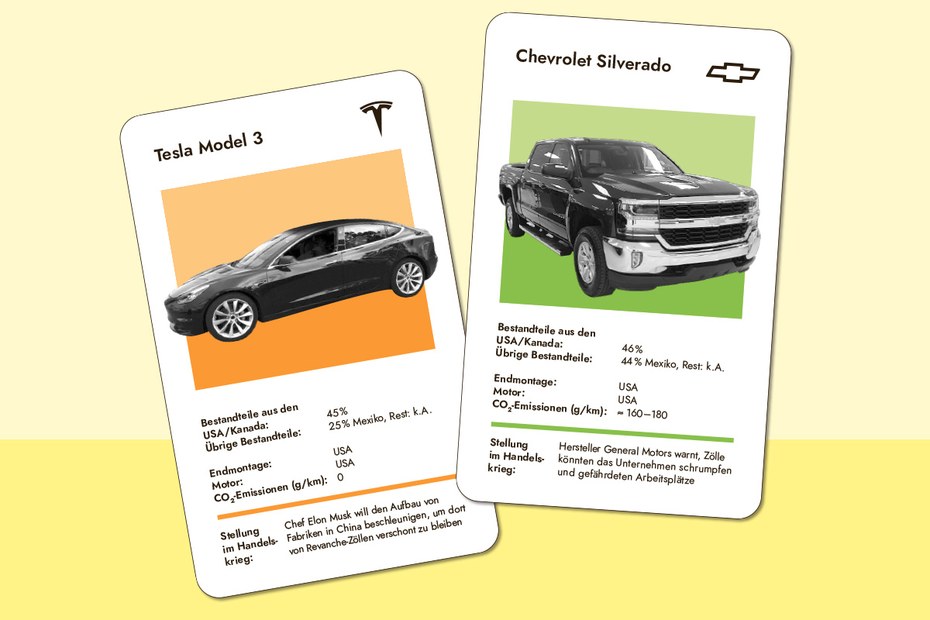

Grafik: der Freitag; Material: Wikipedia/Creative Commons

Deutschland mit seinen von Donald Trump kritisierten Handelsbilanzüberschüssen sei bei den Beschäftigten in den Staaten zwar kein Feindbild, so erzählen es USA-Kenner deutscher Gewerkschaften – China stehe hier viel mehr im Fokus. Doch in Sachen Zölle verfolgten viele der seit Jahren marginalisierten Arbeiter durchaus wohlwollend, wie sich der US-Präsident als Protektionist in Szene setzt. Der Chef des Gewerkschaftsdachverbands AFL-CIO, Richard Trumka, verteidigte die auf Aluminium- und Stahlimporte erhobenen Zölle in der Washington Post. Wer sie kritisiere, sei nur ein Büttel der Wall Street: „In ihrem Kampf gegen die Arbeiter dient Managern der Handel heute ebenso als scharfe Waffe wie Steuerpolitik und Austerität.“

Hühnchen gegen Pick-ups

Doch nordamerikanische Gewerkschaftsfunktionäre sind alles andere als einig, wenn es um die Haltung zu Trumps Handelspolitik geht. Trumka, der Ende 2017 ein Beratergremium des US-Präsidenten aus Protest gegen falsche Versprechungen und spalterische Politik verlassen hatte, erntete harsche Kritik für sein Lob der Zölle – „lächerlich“ und „unverantwortlich“, schimpfte der Chef der größten kanadischen Gewerkschaft Unifor, Jerry Dias.

Grafik: der Freitag; Material: Wikipedia/Creative Commons

Niemand kann genau prognostizieren, wie es sich ökonomisch auswirken würde, holte Donald Trump zum großen Schlag aus; bald soll eine Expertenanhörung die von ihm beauftragten Untersuchungen des Autosektors beschließen, Zölle von bis zu 25 statt der bisherigen 2,5 Prozent auf nicht in den USA gefertigte Fahrzeuge stehen im Raum. Theoretisch kann das die heimische Industrie schützen – Pick-ups aus dem Ausland besteuern die USA schon seit den 60er Jahren mit 25 Prozent; diese „chicken tax“ war Washingtons Antwort darauf, dass Europa damals seine Fleischindustrie gegen wachsende Exporte von Hühnerfleisch aus den USA abschottete. Im Ergebnis dominieren US-Hersteller den heimischen Pick-up-Markt; allerdings versieht etwa Ford in Europa gefertigte Fahrzeuge direkt nach dem Ausladen am Hafen mit US-Komponenten, um so die „chicken tax“ zu umgehen.

Zwar wirbt die Gewerkschaft United Auto Workers mit ihrer buildbuyusa.org-Kampagne für den Kauf von in den USA gefertigten Produkten und lobt Trumps Pläne für Autozölle. Faktisch jedoch ist gerade die Autoindustrie so stark transnational vernetzt und mobil wie kaum eine andere Branche. Harley-Davidson etwa verkauft die Verlagerung von Teilen seiner Produktion aus Kansas City ins Ausland als Folge der Politik Trumps, weil die EU diese mit Zöllen auf Harleys beantwortet; tatsächlich aber, so ein Gewerkschafter aus Kansas im Radiosender NPR, verfolge das Unternehmen die Verlagerungspläne schon viel länger, allein aus Kostengründen.

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.