Um es gleich vorweg zu sagen: Ja, ich gehörte auch zu den Mao-Jüngern, die in den Sechzigerjahren des letzten Jahrhunderts begeistert waren von der Kulturrevolution. 1978 – rund eineinhalb Jahre nach dem Tod von Mao Zedong – besuchte ich China mit einer Reisegruppe und wollte wissen, was es mit dieser Revolution und dem chinesischen Weg zum Sozialismus auf sich hat. Nach einer 16-tägigen Reise durch die Volksrepublik hielt ich in einer Zeitschrift fest, ich hätte «ein realistischeres Bild gewonnen». Auch meine Sicht der Kulturrevolution geriet durch die Reise in ein anderes Licht: Insbesondere die linksradikale Politik der später so genannten Viererbande erwies sich als nicht besonders revolutionär – wenn der Massstab für revolutionäre Politik eine «Praxis im Interesse des Volkes» sein sollte, wie ich an anderer Stelle schrieb.

Eine kritische Auseinandersetzung mit der Politik von Mao Zedong selbst, dessen erst kurz zuvor eröffnetes Mausoleum in Beijing wir damals besuchen konnten, war für mich zu jener Zeit noch kein Thema. Die politische Führung der Volksrepublik wagte sich erst Anfang der 1980er Jahre daran, die «Grosse Proletarische Kulturevolution» und damit auch die Rolle von Mao Zedong neu zu bewerten. Sie kam zum Schluss, er habe während der Kulturrevolution «schwere Fehler» begangen, doch «überwiegen alles in allem seine Verdienste für die chinesische Revolution». Erst seit kurzem wird aber ein noch viel grösseres Drama beleuchtet: die Hungerkatastrophe als Folge des «Grossen Sprungs nach vorn» Ende der 1950er Jahre, der eine rasche Industrialisierung des Landes ermöglichen sollte, dabei aber die Ressourcen der Landwirtschaft verschleuderte und in einem Fiasko endete. Damals starben schätzungsweise 30 Millionen Menschen.

Zeiten rasanten Wandels

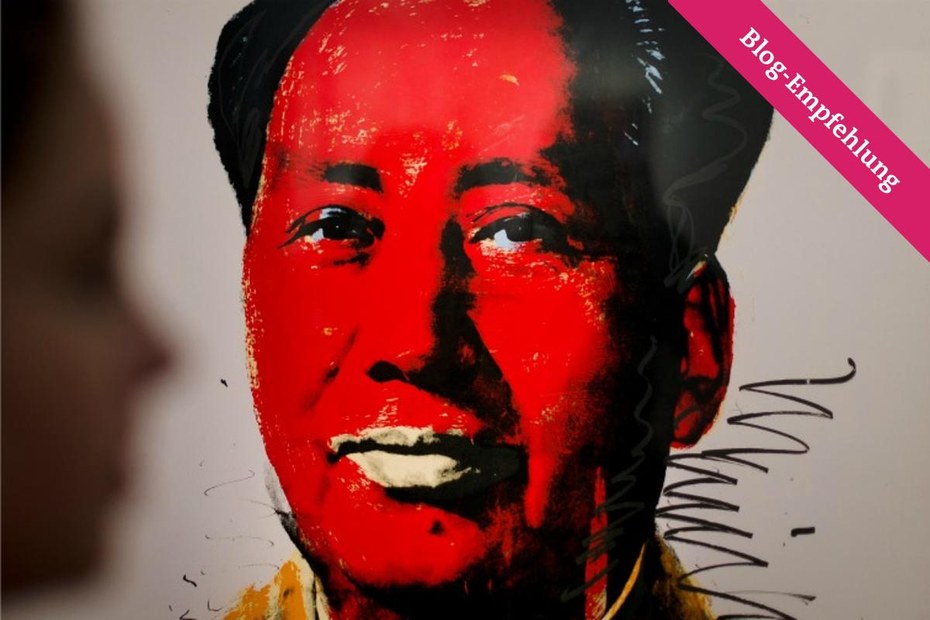

Diese Toten werden von den einen auf das Konto des «Massenmörders Mao» verbucht, andere gehen schweigend darüber hinweg, die Dritten suchen nach Rechtfertigungen. Auf jeden Fall ist Mao Zedong nicht mehr die leuchtende Gestalt, die er für viele Menschen innerhalb wie ausserhalb Chinas einmal war. Das Urteil «Massenmörder» greift aber zu kurz. Wie kann man sich dieser umstrittenen, doch zugleich bedeutenden Person der neueren Weltgeschichte annähern, um ihre Wirkung besser zu begreifen? Die deutsche Autorin Charlotte Kerner versucht es mit einem Jugendbuch. 1977 war sie eine der ersten Austauschstudentinnen nach der Kulturrevolution und verbrachte zwölf Monate im Land, dessen Geschichte und Sprache sie heute noch begeistern. 35 Jahre später kam sie erneut in die Volksrepublik und recherchierte das Material für die jetzt vorliegende Mao-Biografie.

Wie lässt sich Maos Bedeutung erklären? Charlotte Kerner versucht es so: «Ein Europäer hätte 400 Jahre leben müssen […], um am eigenen Leib die Veränderungen zu erfahren, die im 20. Jahrhundert dieses riesige Land und das Denken seiner Menschen regelrecht umgepflügt haben. In Zeiten eines solchen rasanten Wandels ist Mao Zedong eine Konstante geblieben», auf den man sich zustimmend oder protestierend beziehen könne. In drei Kapiteln – «Der Chinese», «Der Revolutionär» und «Der Herrscher» – zeichnet sie den keineswegs geradlinigen Weg eines Mannes nach, der als junger Mann vom Bewusstsein erfasst wurde, dass sich in seinem Land ganz Grundlegendes ändern müsse und dies nur auf dem Weg einer revolutionären Bewegung der Bauern und der Arbeiter möglich sei.

Die Kommunistische Internationale in Moskau, die nach Lenins Tod unter die Führung von Stalin kam, zeigte wenig Einsicht in die besonderen Belange einer rückständigen agrarischen Gesellschaft, wie sie China damals darstellte. Maos Beitrag zum revolutionären Denken bestand darin, die zentrale Rolle der Bauern bei einer radikalen Umgestaltung des Landes hervorzugeben. Die von ihm mitgegründete Kommunistische Partei Chinas gewann durch ihr Wirken während den Dreissiger- und Vierzigerjahren des vorigen Jahrhunderts das Vertrauen vieler ausgebeuteter Kleinbauern, das dann auch die revolutionäre Machtübernahme 1949 ermöglichte.

Chinas Geschichte geprägt

Dem Sieg der Kommunisten vorausgegangen waren Jahrzehnte des Bürgerkrieges, des Kampfes gegen die japanische Invasion und der mörderischen Auseinandersetzungen mit der Guomindang (GMD), die zunächst zu einem Bündnis mit der Kommunistischen Partei bereit gewesen war, dann aber immer deutlicher die Interessen von Grossgrundbesitzern und der städtischen Bourgeoisie vertrat. Den Kommunisten gelang es, das zerrissene Land zu einen – der GMD-Führer Chiang Kaishek musste mit seinen Truppen nach Taiwan fliehen.

Mao Zedong war nicht von Anfang an der unbestrittene Führer der chinesischen Revolution, sondern hatte immer wieder auch Rückschläge zu erleiden. Trotz solcher Niederlagen war sein Glaube gross, Chinas Geschichte prägen zu können. Edgar Snow, der erste ausländische Journalist, der Mao porträtierte, schrieb 1937 in seinem Buch «Roter Stern über China»: «Man fühlte, dass alles, was es an Aussergewöhnlichem in diesem Mann gab, aus der erstaunlichen Fähigkeit erwuchs, die dringenden Bedürfnisse der Millionen Chinesen, besonders der Bauern, zusammenzufassen und auszudrücken.»

Auch nach Errichtung der Volksrepublik war Mao Zedong keineswegs unangefochten. Um seine politische Linie durchsetzen zu können, zettelte er immer wieder Kampagnen an, die sich gegen «Konterrevolutionäre» jeglicher Art richteten. Die wichtigste von ihnen war wohl die 1966 eröffnete «Grosse Proletarische Kulturrevolution». Sie wandte sich gegen «die Machthaber in der Partei, die den kapitalistischen Weg gehen». Viele Heranwachsende griffen die Parolen begeistert auf. Sie verliessen ihre Ausbildungsplätze und machten nur noch «Revolution». Doch bald kippte die Stimmung und bürgerkriegsähnliche Zustände griffen um sich, Gewaltexzesse wurden immer häufiger. Mao hatte eine Lawine losgetreten, die letztlich nur noch durch das Eingreifen der Armee zu stoppen war.

Wohin geht die Reise?

Trotzdem sieht Charlotte Kerner etwas Positives in der Kulturrevolution: Der revolutionäre Elan habe «die Freisetzung von Utopien und Freiheitsvorstellungen» ermöglicht, «die nicht ohne langfristige Folgen für die Gesellschaft insgesamt blieben», zitiert sie zustimmend einen deutschen Sinologen. Die Ironie der Geschichte besteht nun allerdings darin, dass die Kräfte, die Mao mittels der Kulturrevolution ausschalten wollte – nämlich «die Machthaber, die den kapitalistischen Weg gehen», sich letztlich durchsetzen konnten. China hat auf diesem Weg zwar gewaltige Fortschritte erzielt, doch das Land muss einen hohen Preis dafür zahlen. Charlotte Kerner schreibt: «Die Kluft zwischen Arm und Reich, zwischen der städtischen Glitzerwelt und dem Hinterland hat sich so vergrössert, dass Unruhen drohen.»

Auch heute gibt es eine zornige Jugend in China, die den Mao-Spruch «Rebellion ist gerechtfertigt» für sich reklamiert. Die Frage bleibt, wohin die Reise gehen soll: zu einem Land, das so schnell wie möglich westliche Standards erreicht, oder zu einer möglichst gerechten Gesellschaft, die der Idee des Kommunismus eher entsprechen würde.

Charlotte Kerner: Rote Sonne, roter Tiger. Rebell und Tyrann. Die Lebensgeschichte des Mao Zedong. Weinheim/Basel: Beltz & Gelberg 2015, 314 S., 19.95 €.

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.