Alle Krisen sind global, alle Lösungen lokal – und Venezuela ist das jüngste Beispiel dafür. Kaum hatte der junge Thronbewerber Juan Guaidó sich im vergangenen Monat selbst zum Übergangspräsidenten erklärt, um den korrupten alten Revolutionär Nicolás Maduro aus dem Amt zu drängen, da mischte sich die Welt ein.

Die Regierung Trump bestand darauf, dass alle Länder sich „für eine Seite entscheiden“ und die „Kräfte der Freiheit“ unterstützen müssten. Russland prangerte einen von den USA gestützten „Coup“ an. China, lateinamerikanische Nachbarländer, Großbritannien und die EU – alle beeilten sich, sich je nach ihren Interessen und Vorurteilen zu positionieren.

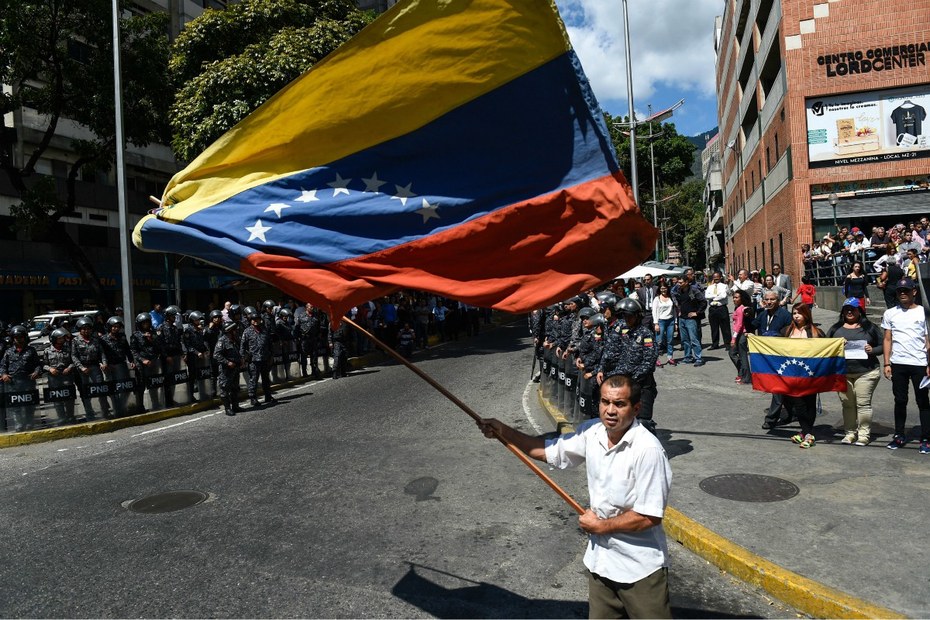

nd Vorurteilen zu positionieren.Während sich Demonstranten und Sicherheitskräfte auf den Straßen gegenüber treten und das politische Patt sich verschärft, ist dieses internationale Tauziehen um Venezuelas Zukunft in der vergangenen Woche zunehmend gefährlich geworden. Es hilft zudem nicht weiter.Donald Trumps Nationaler Sicherheitsberater John Bolton drohte „ernste Konsequenzen“ an (im Klartext: militärische Intervention), sollte Oppositionsführer Guaidó etwas geschehen oder Unterstützer der Opposition angegriffen werden. Maduro dagegen warnt davor, dass die US ein zweites Vietnam erwarten könnte. Bolton sowie US-Vizepräsident Mike Pence und der konservative republikanische Senator Marco Rubio sind die Zugmaschinen in Washingtons jüngstem Regimewechsel-Abenteuer. Als Irak-Kriegsfalke und führender Neokonservativer hat Bolton ein ideologisches Eigeninteresse. Seitdem in Irak und Nordkorea angeblich alles in Ordnung gebracht ist, verläuft seine neueste „Achse des Bösen“ durch Kuba, Nicaragua und Venezuela (wobei er sich weiter auch für Iran wappnet).Eine willkommene AblenkungRubio vertritt die konservativen Kuba-Amerikaner, die das Caracas-Havanna-Bündnis hassen und im südlichen Florida sehr stark sind, einem zentralen Kampfplatz der 2020 anstehenden US-Wahl. Trump selbst gilt seit 2017 als Befürworter einer „militärischen Option“ für Venezuela. Für ihn ist die plötzliche Eskalation eine willkommene Ablenkung von seiner Niederlage in Sachen Mauerbau an der mexikanischen Grenze.Was auch immer Bolton sagt – Trump lässt die Sache nicht unbedingt eskalieren. Er hat in der Vergangenheit schon des Öfteren einen Rückzieher gemacht, wenn es ernst wird – siehe seinen Truppenrückzugsplan aus Syrien. Interventionen im Ausland sind nicht Trumps Ding und die scharfe Ablehnung seines finsteren Kollegen Wladimir Putin wird ihm zu denken geben. Moskau hat seine Vermittlung angeboten. Wenn es tatsächlich dazu käme – würde das dem US-Prestige in dessen „Hinterhof“ schaden. Für Putin ist Venezuela Washingtons Ukraine. Gerne würde er den Spieß umdrehen und diesmal die USA gedemütigt sehen.Guaidós großer Schlag ins Wasser hat Kreise gezogen, die nur indirekt etwas mit dem Leid der Venezolaner zu tun haben. Laut Maduro ist Trump auf Venezuelas Öl aus – und angesichts des US-Vorschlags von vergangener Woche, den Gewinn des staatlichen Öl-Unternehmens im Namen der Demokratie abzuschöpfen, klingt das durchaus plausibel. Aber das Gleiche trifft auf Russland zu, zu dessen zahlreichen Interessen in Venezuela auch der Waffenhandel gehört. Chinas Sorge gilt allein der wirtschaftlichen Stabilität, nicht der Frage nach der Legitimität der Regierung. Es lässt sich eine Parallele zu Simbabwe im Jahr 2017 ziehen, als Peking seine Investitionen in Gefahr sehend so lange einen Spagat aushielt, bis Robert Mugabe stürzte.Großbritannien folgt normalerweise der vernünftigen Politik, nur Staaten anzuerkennen, keine bestimmten Regierungen. Daher wirkt die Entscheidung von Außenminister Jeremy Hunts, Guaidó als Venezuelas legitimen Staatsführer anzuerkennen, während er weder Kontrolle über den Staat noch über eine alternative Regierung hat, unüberlegt. Hunts Entscheidung kann durch die klägliche Hoffnung Brexit-Großbritanniens erklärt werden, weiter gut bei Trump angeschrieben zu bleiben. Ähnlich riskiert die EU, die vergangene Woche einen neuen Mechanismus eingeführt hat, um die US-Sanktionen gegen Iran zu umgehen, eher einen Regierungswechsel in Venezuela als Trump weiter zu provozieren. Europa mit seinen edlen Ansichten zu Demokratie und Menschenrechten finden sich damit im Bett wieder mit einigen zwielichtigen Partner wie Brasiliens rechtsnationalem Präsidenten Jair Bolsonaro.Lösungen von außen aufzudrücken, funktioniert nichtFür die europäische Linke, darunter Labur-Chef Jeremy Corbyn, bleibt die „Bolivarische Sozialistische Revolution“ von Maduros Vorgänger, dem verstorbenen Hugo Chávez, und ihre engen Verbindungen zur Castro-Ära in Kuba eine Cause célèbre von grundsätzlicher Bedeutung. Der offensichtliche Versuch eines von einem Yankee ausgewählten, bürgerlichen politischen Neulings, die Revolutionäre zu stürzen, hat eine negative Reaktion aus dem Bauch heraus provoziert, die die Misserfolge jener Revolution wenig beachtet.Ähnlich wurde Guaidós Usurpation von Maduro, „dem Usurpator”, als Anbeginn einer neuen neoliberalen, interventionistischen amerikanischen Rechten beschworen, bestätigt durch die Rückkehr von Elliott Abrams, einem notorischen Kalten-Krieg-Veteranen, der 1980er Jahre, der sich selbst als „Konterrevolutionär” bezeichnet – er ist nun Trumps Sondergesandter für Venezuela.Und dennoch hat das ganze internationale Manövrieren und geopolitische Gerangel nichts daran geändert, dass die Venezolaner im Grunde genommen vier Alternativen haben: Entweder an Maduro festhalten und hoffen, dass sich die Lage irgendwie verbessert; einen Putsch des eigenen Militärs riskieren, von dem keiner sagen kann, wie lange er andauern wird; einen einvernehmlichen demokratischen Übergang zu freien Wahlen verhandeln – wie von Guaidó gefordert; oder einem Bürgerkrieg und ausländischer Militärintervention entgegen sehen. Die richtige Entscheidung scheint offensichtlich, aber das heißt nicht, dass sie getroffen wird. Eins ist sicher. Jede dauerhafte Lösung, falls und wann immer sie kommt, wird lokal sein – das zeigt die Geschichte. US-Präsident Woodrow Wilson verkündete 1913 vollmundig: „Ich werde die südamerikanischen Republiken lehren, gute Männer zu wählen.” Es braucht nicht gesagt werden, dass er das nicht getan hat und dass es auch nicht sein Job war, es zu versuchen. Aber mehr als ein Jahrhundert später muss die Lektion neu gelernt werden: Lösungen von außen aufzudrücken, funktioniert nicht.