Fast ein Jahrhundert lang waren internationale Steuern eine schwierig zu verstehende, unheimliche Welt, in die sich nur die Eingeweihten hineinwagten. Es brauchte den enormen Umbruch durch die globale Finanzkrise von 2008, um das Zusammenspiel zu verändern.

Moderne Steuersysteme fehlten und viele Regierungen auf der dringenden Suche nach Einnahmen erkannten, wie stark ihre Souveränität unterhöhlt worden war. Ein Steuersenkungswettlauf hatte begonnen, indem eine „Beggar-thy-neighbour“-Politik – zu deutsch: „Ruiniere deinen Nachbarn“-Politik, etwa durch eigennützige Steigerung von Exporten und Hemmung von Importen – zu stark sinkenden Unternehmenssteuersätzen und schrumpfenden Besteuerungsgrundlagen führte.

Seither sind wir

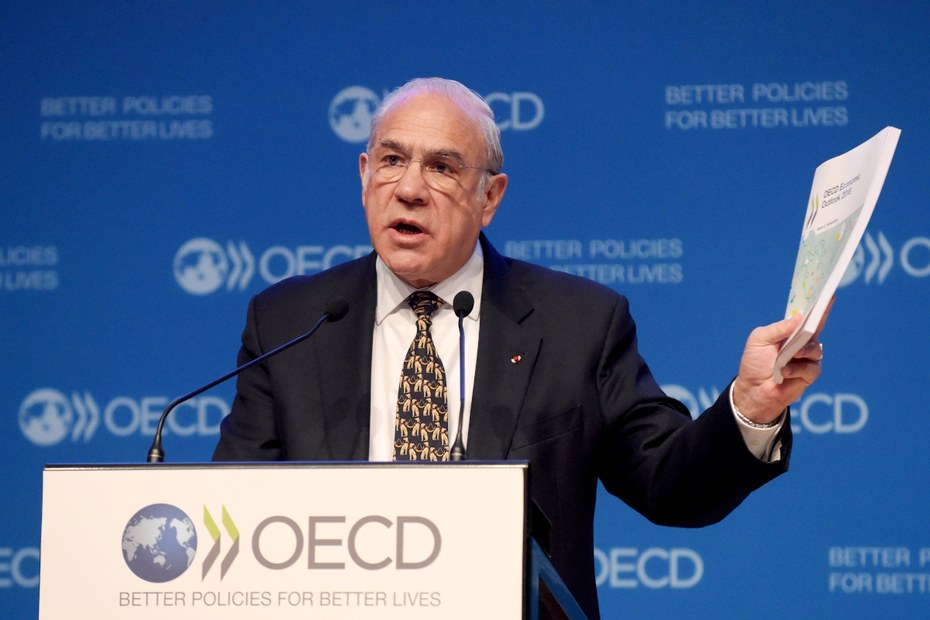

Seither sind wir ein gutes Stück weiter gekommen. US-Präsident Joe Bidens Ankündigung einer ambitionierten Steuerreform für die USA gab einem Bestreben Schwung, das, angeführt von den G20 und unterstützt von der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), seit Jahrzehnten verfolgt wird: die Wiederherstellung der Steuersouveränität. Es besteht die einmalige Gelegenheit, eine komplette Reform des internationalen Steuersystems zu erreichen, um mehr Sicherheit für Unternehmen zu schaffen, während jeder seinen fairen Anteil zahlt.Nicht mehr hinnehmbare UngleichheitWarum ist eine globale Steuerreform notwendig? Die Wirtschaft hat sich in den vergangenen 40 Jahren dramatisch verändert. Stationärer Handel und Geschäfte sind einer digitalisierten Wirtschaft gewichen, die von immateriellen Gütern wie Urheberrechten und Patenten angetrieben wird. Die sind extrem mobil und können dem Griff des Steuerexperten, der in einem für traditionelle, materielle Güter konzipierten System arbeitet, verflixt leicht entgleiten. Die Wertentwicklung konzentriert sich auf wenige Unternehmen, die klaren Gewinner der Globalisierung. Viele der größten und erfolgreichsten Firmen zahlen die wenigsten Einkommens- oder Körperschaftsteuern. Das Gefühl der Ungerechtigkeit – sowohl für die Bürger:innen als auch für die Regierungen – ist nicht mehr hinnehmbar.Die globale Finanzkrise wirkte als Weckruf. Sie brachte die Regierungen dazu, zusammenzuarbeiten, um die illegale Steuerhinterziehung durch Einzelpersonen und aggressive Steuerflucht multinationaler Unternehmen einzudämmen. OECD und G20 brachten eine Initiative gegen „Base Erosion and Profit Shifting“ (Beps) auf den Weg, der englische Begriff für geplante Verminderung steuerlicher Bemessungsgrundlagen und das Verschieben von Gewinnen über Grenzen durch multinationale Konzerne. Die Initiative trug dazu bei, Steuerschlupflöcher zu schließen und die Besteuerung zu reformieren. Durch das System des automatischen Informationsaustauschs, das von der OECD entwickelt und von den G20 genehmigt wurde, haben wir begonnen, das Ruder herumzureißen. Seit 2009 wurden 107 Milliarden Euro zusätzliche Steuereinnahmen ermittelt. Zudem konnten die Länder Informationen über mehr als 84 Millionen Offshore-Finanzkonten in Höhe von zehn Milliarden Euro austauschen, was zusätzliche Einnahmen bringen wird.Wir stehen heute an einem Scheideweg: entweder die Steuerzusammenarbeit mit größerem Einsatz zu verstärken oder zu riskieren, dass einzelne Staaten unilaterale Maßnahmen ergreifen. Das würde nicht nur zu größerer Steuerunsicherheit führen, sondern könnte einen durch Steuern angetriebenen Handelskrieg provozieren – das Letzte, was eine von den verheerenden Folgen der Corona-Pandemie geplagte Weltwirtschaft braucht.Hoffen auf EinigungSeit Einführung des Beps-Aktionsplans 2015 arbeiten die 139 Mitglieder des Inclusive Framework von OECD/G20 an einer auf Konsens setzenden Lösung für „die steuerlichen Herausforderungen der Digitalisierung der Wirtschaft“. Lange ging es nur schleppend voran. Der neue Impuls aus den USA ist genau das, was nötig war, um einen Abschluss der Verhandlungen bis Mitte 2021 zu erreichen.Der Lösungsvorschlag der OECD hat zwei Aspekte. Erstens geht es um eine Reform, die den Ländern eine bessere Aufteilung des Besteuerungsrechts von Globalisierungsgewinnern ermöglicht – insbesondere denjenigen, die sich die Digitalisierung der Wirtschaft zunutze machen. Neue Regelungen sollen es ermöglichen, eine ausländische Firma in dem Land zu besteuern, in dem sie ihre Gewinne macht, selbst wenn sie dort nicht physisch präsent ist. Zudem setzen wir uns für eine fairere Zuordnung der Gewinne ein, sodass Länder, die ein Markt multinationaler Konzerne sind, auch profitieren.Jahrelang zögerten die Länder mit der Entscheidung, für welche Unternehmen genau das gelten soll. Aber wir hoffen, dass bald eine Einigung gefunden wird, die sich auf die profitabelsten und größten Unternehmen konzentriert.Die größte Veränderung bringt jedoch die Entscheidung der USA, dem „Steuersenkungswettlauf“ ein Ende zu setzen. Das Beps-Projekt brachte das Konzept einer Mindeststeuer auf die Gewinne multinationaler Unternehmen in die Diskussion ein. 2017 führten Änderungen des US-Steuerrechts eine solche Mindeststeuer auf die im Ausland belassenen Gewinne multinationaler US-Unternehmen ein, mit einem durchschnittlichen Effektivsteuersatz von 10,5 Prozent. Biden plant, diese Regel mit einer Erhöhung des Minimums auf 21 Prozent deutlich zu verschärfen. Zudem will er sich dafür einsetzen, dass dieser Schritt weltweit eingeführt wird, um den Steuerwettbewerb zwischen den Ländern einzuschränken.Eine Einigung auf diese zwei Pfeiler würde das Vertrauen in das globale Steuersystem wiederherstellen. Dafür müssen sich die Länder bereit erklären, unilaterale Maßnahmen zu stoppen und zurückzunehmen.Kurz vor Ende meiner Amtszeit als Generalsekretär der OECD ist es meine anhaltende Hoffnung, dass wir aus der vorangegangenen Krise lernen, um die Zukunft besser zu gestalten. Der Abschluss eines globalen Steuerabkommens im Jahr 2021 wäre der Höhepunkt vieler Jahre harter Arbeit und würde eine neue Ära für eine bessere Regulierung der Globalisierung einläuten.Placeholder authorbio-1