Der Essayfilm, eine zwischen Dokumentation und persönlicher Reflexion angesiedelte Form, die die Subjektivität der cinematographischen Perspektive auslotet, ist heute ein anerkanntes Genre. Jean-Marie Straub, Danièle Huillet, Jean-Luc Godard, Erroll Morris und Michael Moore zählen zu seinen wichtigsten zeitgenössischen Vertretern – als Erfinder der Form gilt jedoch der nun im Alter von 91 Jahren verstorbene Chris Marker.

Die kreative Verwendung von Klang, Bild und Text in seinen poetischen, politischen philosophischen Dokumentarfilmen machte ihn zu einem der originellsten Filmemacher. Chris Markers Filme wiesen den Weg nach vorne, zum sogenannten „neuen Dokumentarfilm“, schauten aber auch auf den literarischen Essay in der Tradition Michel de Mont

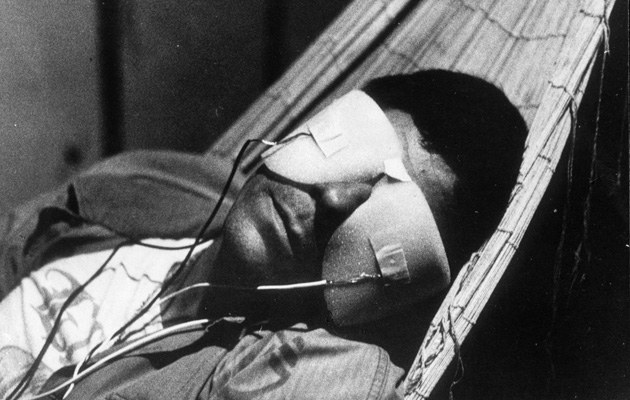

el de Montaignes zurück. Sein besonderes Interesse galt Gesellschaften im Wandel – dem „Leben, das im Begriff ist, Geschichte zu werden“, wie er es ausdrückte. Wie nehmen die verschiedenen Kulturen sich wahr, wie erhalten sie sich selbst und einander aufrecht in der immer stärker miteinander verwobenen Welt?Geboren wurde Marker als Christian François Bouche-Villeneuve, wahrscheinlich in Neuilly-sur-Seine am Rande von Paris. Eine andere Quelle weist die mongolische Hauptstadt Ulan Bator als seinen Geburtsort aus – eine Legende, die er selbst nicht zu zerstreuen suchte. Sein Pseudonym entstammt angeblich den Magic Marker-Stiften.Kontroverse um Kuba-DokumentationWährend des Zweiten Weltkrieges kämpfte Marker in der französischen Resistance und vermutlich auch mit den amerikanischen Streitkräften. Er ging aus dem intellektuellen Klima des Pariser Rive Gauche hervor, stark beeinflusst wurde er von zwei Nachkriegspersönlichkeiten: dem Dichter André Malraux und dem Kritiker André Bazin. Mit Letzterem arbeitete er im Theaterressort des Magazins Travail et Culture und später unter der Ägide der Kommunistischen Partei Frankreichs zusammen.Erste Erfahrungen als Journalist und Kritiker sammelte Chris Marker beim Cahier du Cinéma, sein filmisches Debüt gab er mit Olympia 52, einer Dokumentation über die Olympischen Spiele 1952 in Helsinki. Später wurde er dann neben seinen Freunden Agnès Varda und Alain Resnais zu einem der herausragenden Akteure der Kinoszene des Rive Gauche. Kontroversen löste er 1961 mit der Dokumentation Si Cuba aus. Denn diese pries Fidel Castro und prangerte die USA an, woraufhin sie dort prompt verboten wurde.Zu Markers weiteren denkwürdigen Filmen zählen A.K., ein im Jahr 1958 entstandener Essay über das Schaffen des japanischen Regisseurs Akira Kurosawa, sowie Rot ist die blaue Luft von 1977, der die sozialistischen Anstrengungen vor und nach den Unruhen im Paris von 1968 schilderte. Einen Arthouse-Hit landete er 1983 mit Unsichtbare Sonne, einer elliptischen Meditation über das Reisen und die Erinnerung. Zwischen Afrika und Japan hin- und herspringend stellte sie eine Hommage an den Hitchcock-Thriller Vertigo von 1958 dar. Laut Marker war dieser der einzige, dem es gelinge, das „unmögliche, das wahnsinnige Gedächtnis“ darzustellen.Pate für Terry Gilliams 12 MonkeysMarkers einflussreichste Produktion ist jedoch Am Rande des Rollfelds von 1962, ein in der Zeit nach dem Dritten Weltkrieg angesiedeltes Drama. Mit Ausnahme einer Szene, in der eine Frau ihre Augen öffnet, ist der Film ausschließlich aus Standbildern zusammengesetzt. Ein Mann versucht darin, eine Szene aus seiner Vergangenheit noch einmal zu durchleben. Markers poetische, zugleich provokante Zusammenführung von globaler Katastrophe und menschlicher Zerbrechlichkeit stand später Pate für das Drama The Red Spectacles von 1987 und Terry Gilliams 1995er Blockbuster 12 Monkeys.In den 1990ern dehnte Marker sein Schaffen auf multimediale Installationsarbeiten wie Zapping Zone für das Centre Pompidou aus. In Level Five (1997) machte er Gebrauch von der neuen Videotechnologie, um eine filmischen Hommage an Resnais Filme über die Erinnerung und das Unbewusste zu drehen. Eine Frau namens Laura (benannt nach der Heldin des gleichnamigen Otto Preminger-Films) versucht darin, ein tatsächliches historisches Ereignis anhand von Informationen zu rekonstruieren, die sie einem weltweiten virtuellen Netzwerk namens Optional World Link entnimmt. Der Name dieses Netzwerkes (Abkürzung Owl – engl. für Eule) ist eine ironische Referenz an Markers Produktionsfirma Argos Films und deren sinnbildhaftes Maskottchen.Die herausfordernde, elliptische Natur der Arbeiten Chris Markers spiegelte sich auch in der Persönlichkeit ihres Schöpfers. Der weigerte sich, Interviews zu geben und hasste es, fotografiert zu werden. So entstand, schrieb der Kritiker David Thompson, die Vorstellung von Marker als „einer mysteriösen, wenngleich idealen Gestalt, eher Hoffnung oder Traum als wirklicher Mensch.“ Er war, so Thompson weiter, „der essentielle Geist.“