Stell dir vor, du bist freischaffende:r Künstler:in, leidest wie viele andere Kulturschaffende unter steigenden Ateliermieten, Investoren, kulturellem Kahlschlag und allgemeiner sozialer Kälte und protestierst deshalb gemeinsam mit anderen für eine gemeinwohlorientierte Nutzung eines leer stehenden Riesenareals in Bestlage. Und die Stadtverwaltung antwortet nicht etwa höflich abwiegelnd mit „Da müssen wir dran arbeiten“, sondern: „Hey, super Idee, lasst das mal gemeinsam machen!“

Kaum zu glauben? Aber wahr! Seit 2015 hat die Initiative Haus der Statistik (der Freitag 36/2019) gemeinsam mit dem Berliner Senat den seit 2008 leer stehenden Gebäudekomplex am Alexanderplatz vor Verkauf und Abriss gerettet und einen Plan für eine Nutzung

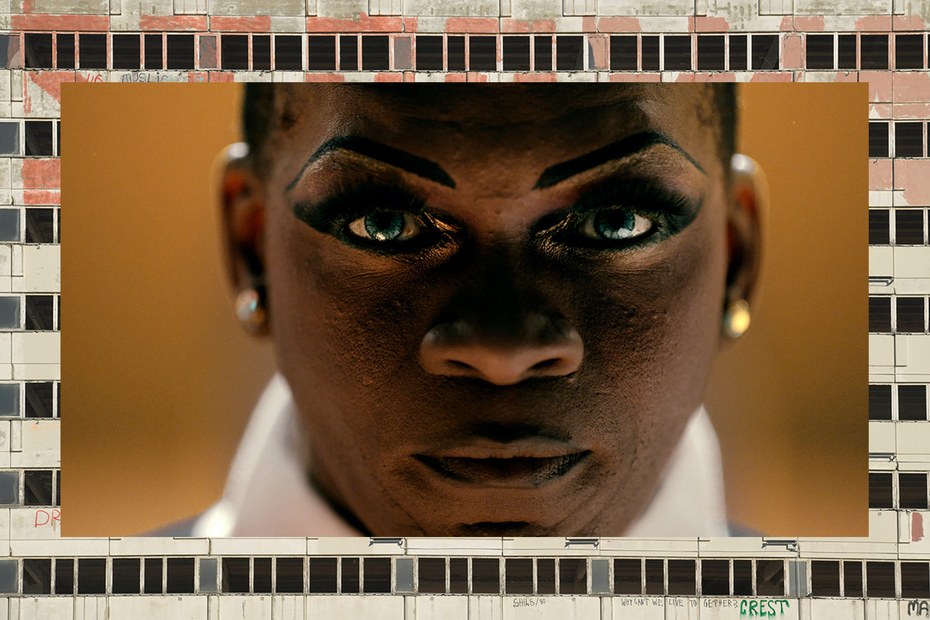

bist freischaffende:r Künstler:in, leidest wie viele andere Kulturschaffende unter steigenden Ateliermieten, Investoren, kulturellem Kahlschlag und allgemeiner sozialer Kälte und protestierst deshalb gemeinsam mit anderen für eine gemeinwohlorientierte Nutzung eines leer stehenden Riesenareals in Bestlage. Und die Stadtverwaltung antwortet nicht etwa höflich abwiegelnd mit „Da müssen wir dran arbeiten“, sondern: „Hey, super Idee, lasst das mal gemeinsam machen!“Kaum zu glauben? Aber wahr! Seit 2015 hat die Initiative Haus der Statistik (der Freitag 36/2019) gemeinsam mit dem Berliner Senat den seit 2008 leer stehenden Gebäudekomplex am Alexanderplatz vor Verkauf und Abriss gerettet und einen Plan fXX-replace-me-XXX252;r eine Nutzung entwickelt, inklusive eines Neubaus für das Rathaus Mitte und 300 „bezahlbaren“ neuen Wohnungen.Seit 2019 gibt es bereits eine sogenannte Pioniernutzung der gegenwärtigen Ruine. Ab September zieht hier nun bis zum Beginn der Baumaßnahmen auch der Projektraum Bi’bak ein, der seit 2014 transnationale, postkoloniale und postmigrantische Perspektiven zwischen Kunst, Wissenschaft und Gemeinschaft beleuchtet. Im Haus der Statistik startet Bi’bak ein Kino-Experiment namens „Sinema Transtopia“, das im Sinne des türkisch-deutschen Soziologen Erol Yıldız „grenzüberschreitende Bindungen und Verbindungen“ ausloten soll. Im Rahmen der Berlin Art Week werden abends drei Kurzfilme auf die Außenfassade des Hauses projiziert.Die in Serbien geborene Künstlerin Jelena Jureša erzählt in Ubundu (2019, 17 Min.) die Geschichte der Okapi, die erstmals 1919 aus den belgischen Kolonialgebieten in den Antwerpener Zoo gebracht wurden. Der Film zeigt uns in ruhigen, rhythmischen Schnitten Aufnahmen der Tiere und Zoobesucher, während eine hypnotisch gesungene Stimme die Entstehung des Films rekapituliert. Als Kunstprojekt über die „Hässlichkeit Belgiens“ von der Zoodirektion nicht genehmigt, setzen die angeblich mit versteckter Kamera gefilmten Bilder der exotischen Tiere gewissermaßen auch die geheimen Begierden der Erzählerin frei, die sich sowohl die enorme, giraffenartigen Zunge auf ihrem Körper als auch ihr apartes Fell als Bettvorleger imaginiert. Unter anderem in Anspielung auf W.G. Sebalds Roman Austerlitz, der seine Erforschung einer grausamen Vergangenheit am direkt neben dem Zoo gelegenen Antwerpener Hauptbahnhof beginnt, verdichtet sich der Film zu einer vielschichtigen Reflexion über Fremdheit und Begehren, Lust und Gewalt, Bewunderung und Ausbeutung, Heimat(losigkeit), Flucht und Vertreibung – sprich: die Schönheit und Hässlichkeit des Menschlichen.Eine noch konkretere Auseinandersetzung mit Schönheit und Gewalt bietet der Film Şiyan (2012, 10 Min.) der in der Türkei geborenen Fatoş Irwen. In der Langfassung kann man der Künstlerin eine halbe Stunde dabei zusehen, wie sie sich einen schwarzen Faden in die Hand einnäht. Der Rezensent muss bekennen, dass er das ruhige Zusehen nicht ausgehalten und sich schon nach wenigen Sekunden durch die 30 Minuten hindurchzuskippen begonnen hat. Dabei besteht zugleich eine eigentümliche Faszination von Irwens Performance in der Diskrepanz zwischen den feinen, kunstfertigen Bewegungen dieser schönen, zarten Hände und der Tatsache, dass sie sich selbst Gewalt antun. Allerdings fließt bis zuletzt kein einziger Tropfen Blut. Die Künstlerin möchte ihren Film als Anspielung „auf den zunehmenden Druck auf künstlerische Freiheit“ verstanden wissen. Ein Umstand, der umso greifbarer wird, wenn man liest, dass Irwen in der Türkei gerade eine dreijährige Haftstrafe verbüßt hat.Die aufwendigste Produktion im Programm ist Inferno (2013, 22 Min.) von Yael Bartana. Die israelische Künstlerin ist mit ihrer Filmtrilogie And Europe Will Be Stunned (2011) auf der Biennale von Venedig bekannt geworden und war zuletzt auch mit der Performance What If Women Ruled the World (2018) in der Volksbühne Berlin zu sehen. Wie diese Arbeit beschäftigt sich auch Inferno mit dem „Preenactment“ einer möglichen Zukunft. Der Film präinszeniert die Einweihung des sogenannten dritten Tempels Salomons, die tatsächlich erst 2014 in São Paulo durch eine evangelikale Bewegung stattfand. Der gigantische Bau wurde nach biblischen Beschreibungen als exakte Kopie des ersten Jerusalemer Tempels errichtet, dessen Zerstörung im 6. Jahrhundert v. Chr. den Beginn der jüdischen Diaspora markiert.Utopische AnmaßungIn spektakulären Bildern imaginiert Bartana die Tempeleröffnung als große Feier der Begegnung und Gemeinschaft. Doch liegt in der historisch-utopischen Anmaßung zugleich der Schatten eines Fluchs. Warum sollte es nun, mehr als 2.000 Jahre nach dem letzten gescheiterten Versuch, ausgerechnet einem solch fundamentalistisch-rückwärtsgewandten Unterfangen gelingen, das „Neue Jerusalem“ zu bauen? In eine nun apokalyptische Bildsprache wechselnd, zeigt uns Bartana, wie die Einweihungszeremonie des Tempels in seine Zerstörung übergeht und schließlich an seiner Stelle eine neue Klagemauer entsteht – samt konsumorientierter Pilgerindustrie. Das lässt sich unschwer zugleich als Menetekel für den Aufführungsort verstehen.Die Kurator:innen Galit Eilat und Erden Kosova haben mit diesen drei Kurzfilmen ein beeindruckendes kleines Programm zusammengestellt, das ihre seit Mai im Bi’bak laufende Diskursreihe Art in Dark Times ergänzt. Und wer dadurch Lust auf mehr bekommen hat, kann seine Erkundung des „Sinema Transtopia“ täglich um 20 Uhr auch innen im Haus der Statistik beim regulären Filmprogramm fortsetzen.Placeholder infobox-1