Dienstag, 8. Mai 1945. In allen größeren algerischen Städten wird der Tag der Kapitulation mit feierlichen Demonstrationen begangen. So ist es auch im ostalgerischen Sétif geplant. Doch es kommt anders. Ein Zug von etwa 8000 Demonstranten bewegt sich um 9 Uhr aus der „muslimischen Stadt“ in das „europäische“ Zentrum. Sie singen das Lied „Min Djibalina“ („Von unseren Bergen kommt das Lied der Freiheit...“). Ein junger Mann trägt die grün-rote Fahne der Unabhängigkeitsbewegung. Ein Polizist schießt ihn nieder. Kollektive Wut. “Djihad“-Rufe. Außer sich verfolgen Demonstrierende anwesende Franzosen. Es gibt Tote auf beiden Seiten. Erst um 11.30 Uhr ist die Ordnung wieder hergestellt.

Am Nachmittag setzen sich die Unruhen fort. Algerische Bauern und Landarbeiter bewaffnen sich. Sie massakrieren französische Forstbeamte und Siedler. In Guelma ist die muslimische Demonstration verboten worden. Bei der Zeremonie sind die Europäer unter sich, geschützt von Maschinengewehren. Trotzdem dringt eine 2.000-köpfige Menge vor. Die Polizei schießt. Wieder gibt es Tote auf beiden Seiten.

Die Repression der Kolonialmacht ist entsetzlich. Marine, Infanterie, Luftwaffe und Fremdenlegion, aber auch die rechten Milizen der Siedler treten in Aktion. Tausende Algerier werden blindwütig getötet. Es wird massenhaft gefoltert. Nicht wenige Folterer haben ihr Metier im Dienste des Vichy-Regimes gerlernt. Am 15. Mai schließlich erklärt der sozialistische Innenminister die „Wiederherstellung der Ordnung“. Eine Woche später finden Unterwerfungszeremonien statt. Vor der Trikolore knieend, müssen die Algerier erklären: Wir sind Hunde, und Ferhat Abbas ist ein Hund. Abbas, der gemäßigte, Gewalt ablehnende Führer der Unabhängigkeitsbewegung, wird von den Metropolmedien als der Agitator bezeichnet. Hinter ihm stünden viel Geld und Waffen mysteriöser Herkunft. Die kommunistische Humanité sieht gar Faschisten am Werk und fordert strenge Bestrafung. Wer gegen Frankreich ist, kann in dieser Zeit der Befreiung nur Nazi sein. Die traurige Bilanz von Aufstand und Unterdrückung: 102 getötete Europäer und 6.000-8.000 getötete Algerier. Der Innenminister spricht 1945 von 1.500 Toten, die algerischen Nationalisten später gar von 45.000. Auch der Bodycount ist eine Waffe.

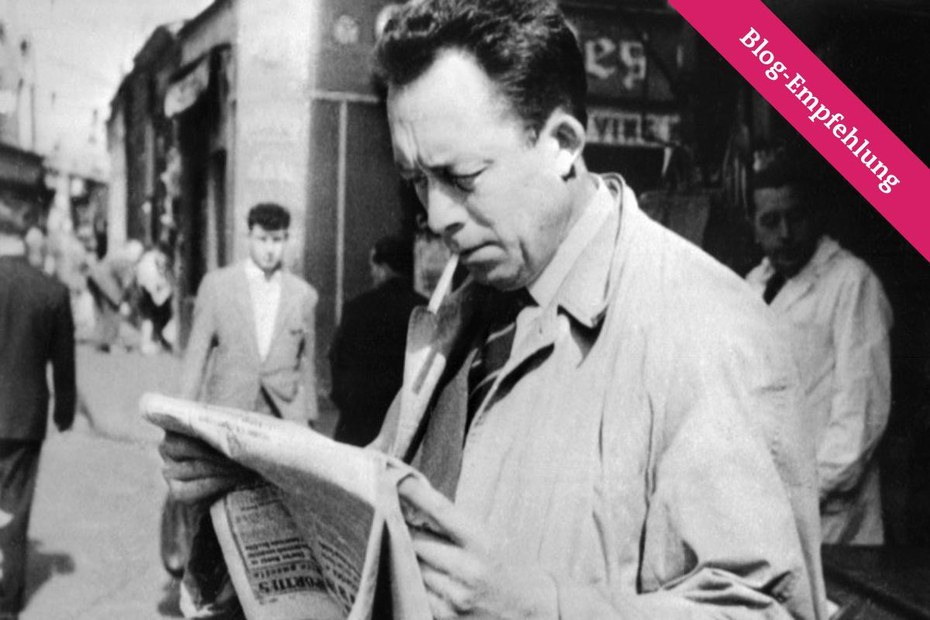

Am 13. Mai 1945 beginnt der gerade von einem Aufenthalt in Algier zurückgekehrte Albert Camus im „Combat“ eine Artikelserie zur wirtschaftlichen und sozialen Situation in Algerien. Er beschreibt ein krisengeschütteltes Land. Grundlegende politische und ökonomische Reformen seien notwendig. Im Postscriptum geht er auf Sétif ein, vor allem auf die Hetze gegen Ferhat Abbas, dessen Programm er zu großen Teilen vertritt (mit Ausnahme der Unabhängigkeit). Für die Vorwürfe gebe es keine Beweise. Camus fordert für das arabische Volk die gleichen demokratischen Prinzipien, die wir für uns reklamieren. Im Grunde sei alles eine Frage der Gerechtigkeit. Nur ihre „unendliche Kraft“ könne helfen, Algerien und seine Bewohner zurückzugewinnen. „Justice“ ist das Schlüsselwort Camus' in den nächsten Jahren. Aber schon 1945 ist ihm deutlich, dass die Massaker von Sétif und Guelma bei den Algerienfranzosen ein tiefes Ressentiment und bei den Algeriern (die er weiterhin Araber nennen wird) Angst und Hass erzeugt, besser: verstärkt haben. Es gilt die Ursachen dieser Ressentiments zu bekämpfen, nicht die Menschen. In der veröffentlichten französischen Meinung der Zeit ist er der einzige, der dies formuliert. Vergeblich.

Neun Jahre später beginnt der algerische Unabhängigkeitskrieg. Frankreich hat Marokko und Tunesien die Unabhängigkeit zugesichert, bleibt aber bezüglich Algeriens hart. Am 1. November 1954 benutzt der bis dahin unbekannte „Front de líbération nationale“ den katholischen Feiertag bewusst für Attentate im ganzen Land. Von Kairo aus erklärt „Die Stimme der Araber“: Heute hat Algerien begonnen, ein würdiges und ehrbares Leben zu führen. Heute hat eine mächtige Elite freier Söhne Algeriens den Aufstand der algerischen Freiheit gegen den französischen Imperialismus in Nordafrika begonnen. Der Innenminister François Mitterand skizziert - wie immer - knapp seine Haltung: Meine Politik definiert sich in drei Worten: Willensstärke, Festigkeit, Militärpräsenz. Die nächste Eskalationsstufe ist erreicht.

Gut 10 Jahre nach Sétif kommt es in Ostalgerien zu einer erneuten Gewaltexplosion. Aufgebrachte Fellahs ermorden 123 Menschen, Europäer, aber auch Muslime. Und wieder wird die Repressionsmaschine in Gang gesetzt. In seinem wenige Wochen später geschriebenen „Lettre à un militant algérien“ reflektiert Camus die Massaker: Ich leide an Algerien wie andere an der Lunge leiden. Camus weiß, dass es für beide algerische Gruppen nicht die Chance des Vergessens geben wird. Jetzt sind wir also aufgestellt, die einen gegen die anderen, um uns soviel Leid wie möglich zuzufügen. Dieser Gedanke ist mir unerträglich. Beide Gruppen seien dazu gezwungen, „auf dieser Erde, die die unsere ist“, zusammen zu leben. Und auch die Franzosen haben ein Existenzrecht in Algerien. Camus entzieht sich dem Lagerdenken. Er differenziert, verweist auf die "soziale Frage": Achtzig Prozent der Algerienfranzosen sind keine Siedler, sondern Arbeiter und Händler. Auch sie werden von der Metropole ausgebeutet. Wieder setzt er sich für Reformen ein. Aber dies heute zu sagen, heißt, sich ins „no man's land“ zwischen die Armeen zu begeben und im Kugelhagel zu predigen, dass der Krieg eine Dummheit und das vergossene Blut uns nur einen Schritt weiter in die Geschichte der Barbarei bringt ... Und trotzdem muss man schreien.

Albert Camus weigert sich konsequent, Stellung für den FLN zu beziehen. Im „Express“ schreibt er 1955: Wenn der Unterdrückte im Namen der Gerechtigkeit zu den Waffen greift, ist dies ein weiterer Schritt auf dem Boden der Ungerechtigkeit. In den Räumen des Express diskutiert er mit algerischen Studenten – und enttäuscht diese mit seiner bitteren Ironie. Camus erklärt sich: Man muss sein Lager wählen, schreien sie voller Hass. Ah! Ich habe gewählt! Ich habe mein Land gewählt. Ich habe das Algerien der Gerechtigkeit gewählt, das Land, in dem Franzosen und Araber sich frei assoziieren. Und ich wünsche von Herzen, dass, um die Gerechtigkeit ihrer Sache zu bewahren, die militanten Araber, die Verurteilung der Massaker an Zivilpersonen wählen.

Camus engagiert sich für einen „zivilen Waffenstillstand“, um die Zivilbevölkerung (darunter auch seine Familie) zu schonen. Er fährt nach Algerien, trifft Ferhat Abbas. Am 22. Januar 1956 trägt er in Algier seinen „Appel pour une trêve civile en Algérie“ vor – in einer dramatischen Situation: Während des Vortrags demonstrieren draußen aufgebrachte rechtsextreme Algerienfranzosen. Lautstark fordern sie seinen Tod. Camus ruft – zum wievielten Male? – zum Verschonen der Zivilisten, zur Versöhnung, zum Dialog auf. Blamiert sich sein Denken vor der Wirklichkeit?

Regierungschef Mollet, ein Sozialist, der – traumatisiert durch München 1938 – im arabischen Nationalismus einen neuen Faschismus sieht (wie fast alle linken Politiker und Journalisten der Zeit), stockt das Militärkontingent auf. Es erreicht schließlich 400.000 Mann. Im Dezember 1956 wird Algier dem Fallschirmgeneral Massu zur „Befriedung“ übergeben. Es folgen Attentate, Exekutionen, Massaker, Folter – „Blut und Scheisse“, wie der Foltergeneral Bigeard es in seinem Fachjargon nennt. Über 3.000 Menschen verschwinden. Leichen liegen an den Stränden. Man nennt sie „Crevettes Bigeard“. Mitterand, mittlerweile Justizminister, lehnt innerhalb von 16 Monaten 45 Gnadengesuche algerischer Nationalisten ab. Sie werden guillotiniert.

Camus vermeidet eineinhalb Jahre lang öffentliche Stellungnahmen zu den Ereignissen in Algerien. Freunde berichten, dass er weiterhin die Unabhängigkeit ablehnt. Unerträglich sei ihm, dem algerischen Franzosen, die Vorstellung, mit einem Pass in seine Heimat reisen zu müsssen. Mehrfach äußert er seinen Abscheu vor dem Terror des FLN, der auch für ihn faschistisch ist. Und immer wieder gibt es entsetzliche Massaker. Im Mai 1957 töten FLN-Milizen 374 Bewohner des Dorfes Melouza, weil sie angeblich Anhänger des "Verräters" Messalji Hadj seien. Der FLN verordnet archaische Strafen: für „westliche Verhaltensweisen“. In zweieinhalb Jahren töten die Rebellen 1.035 „Europäer“ und 6.352 Muslime.

Ab 1956 nimmt Sartre Partei für den FLN. 1961, im Vorwort zu Frantz Fanons „Die Verdammten der Erde“, schreibt der Unerbittliche: Es muss getötet werden: einen Europäer erschlagen heißt zwei Fliegen mit einem Streich zu treffen, gleichzeitig einen Unterdrücker und einen Unterdrückten zu vernichten: Was übrig bleibt, ist ein toter Mensch und ein freier Mensch. Dagegen hat Camus in „L'Homme révolté“ (1951) – im konkreten Bezug auf Sklavenaufstände – das berühmte Ich revoltiere, also sind wir formuliert, aber auch gefragt, ob dieses „Wir sind“ mit der Tötung von Menschen vereinbar sei. Nein, sagt Camus – mit einer Ausnahme: der Revoltierende akzeptiert gleichzeitig seinen eigenen Tod. Francis Jeanson, ein Mitarbeiter Sartres, der später für den FLN in den Untergrund gehen wird, hat damals Camus' Werk scharf kritisiert und den Autor als „schöne Seele“ dargestellt. Schön, aber wirkungslos.

Der Bourgeois Sartre hat allerdings auch nichts zu verlieren. Es spottet sich leicht über den „Striptease des Humanismus“. Der Landarbeitersohn Camus ist viszeral mit seinem mediterranen Algerien verbunden und hat zudem ständige Angst um seine Mutter, die in einem europäischen Volksviertel von Algier lebt. Das Massaker, der Sartresche „Moment des Bumerang, die dritte Phase der Gewalt“, ist für ihn reale Gefahr. Camus schreibt seinen letzten Zeitungsartikel über Algerien im Juni 1956. Er beschränkt sich fortan auf diskrete, aber zahlreiche Interventionen zugunsten verurteilter Algerier. Er trifft sich auch mit dem klandestinen Führer des FLN in Frankreich zu einem Couscous. Beim Abschied sagt er: Mein Haus steht Ihnen offen. Sie finden dort Zuflucht, wann Sie wollen.

Stockholm. 12. Dezember 1957. Camus, der zwei Tage vorher den Nobelpreis empfangen hat, stellt sich den Fragen von Studenten. Die Enge solcher Veranstaltungen ist dem Lungenkranken schon immer unerträglich gewesen. Ein junger Algerier wirft ihm vor, Petitionen für die Unterdrückten in Ungarn unterschrieben zu haben, aber: Seit drei Jahren haben Sie nichts für Algerien getan. Er beendet seine lange Intervention mit den Worten: Algerien wird frei sein! Ein gereizter Camus antwortet, dass er zwar nichts mehr geschrieben, aber dennoch gehandelt habe. Ich war und bin immer noch Anhänger eines gerechten Algerien, in dem die beiden Bevölkerungen in Frieden und in Gleichheit leben können ... Ich kann Sie versichern, dass einige Ihrer Kameraden nur aufgrund von Aktionen, die Sie nicht kennen, noch leben ... Den Terror habe ich immer verurteilt. Ich muss auch den Terrorismus verurteilen, der blind in den Straßen von Algier wütet, zum Beispiel, und der eines Tages meine Mutter oder meine Familie treffen kann. Ich glaube an die Gerechtigkeit, aber vor der Gerechtigkeit werde ich meine Mutter verteidigen. Der letzte Satz gehört zu den meistzitierten Camus'. Es existiert eine zweite Version: In diesem Augenblick werden Bomben in die Straßenbahnen von Algier geworfen. Meine Mutter kann sich in einem Abteil befinden. Wenn das die Gerechtigkeit sein soll, ziehe ich meine Mutter vor.

In einem Leserbrief an Le Monde erklärt Camus eine Woche später, er fühle sich diesem jungen Algerier (Le Monde hat vorher von einem Vertreter des FLN geschrieben) näher als vielen Franzosen, die über Algerien sprechen, ohne es zu kennen. Aber das Verdikt der Pariser Salons ist gesprochen. Schon die Verleihung des Nobelpreises hat dort Neid und ätzenden Spott hervorgerufen. Kundera erinnert sich, dass Camus als ein Bauer im Sontagsstaat, der zum ersten Mal einen Salon betritt, betrachtet wurde. Simone de Beauvoir urteilt, mit seinem Stockholmer Satz nehme Camus Partei für die rechten Siedler. „Bourgeoisen Humanismus“ nennt sie diese Haltung. Der Gescholtene kehrt in die Einsamkeit des Schriftstellers zurück. 1958 veröffentlicht er noch einmal seine Algerienartikel. In der Einleitung fordert er Frankreich auf die Realitäten anzuerkennen und endlich Reformen durchzuführen. Aber ist die Realität nicht die der Militärs? Ist sie damit nicht irreversibel? Camus erwirbt ein Haus im mediterranen Lourmarin, fern von Paris. Am 4. Januar 1960 verliert er bei einem Autounfall auf der Fahrt nach Paris sein Leben. Am 6. September erscheint das "Manifest der 121": Eine sehr wichtige Bewegung entwickelt sich in Frankreich ... Der Krieg wird gegen Menschen geführt, die der Staat als Franzosen zu betrachten vorgibt, aber sie kämpfen dafür, es nicht mehr zu sein ... Die Sache des algerischen Volkes, die entscheidend zum Zusammenbruch des Kolonialsystems beiträgt, ist die Sache aller freien Menschen. Alle haben unterschrieben: de Beauvoir, Boulez, Duras, Claude Lanzmann, Roy, Robbe-Grillet, Sartre, 'Vidal-Naquet, um nur diese zu nennen. Camus wäre wohl nicht dabei gewesen.

Der Algerienkrieg eskaliert weiter. Frankreich gerät in außen- und wirtschaftspolitische Isolation. Auch unter dem Druck der Militärs erklärt sich de Gaulle im Mai 1958 bereit, die „politische Macht in der Republik anzunehmen“. Schon im Juni fährt er nach Algerien, erklärt den Algerienfranzosen seine Solidarität („Je vous ai compris“ und „Vive l'Algérie française“!), verspricht aber auch den Algeriern gleiche Rechte. Im September wagt er es, in einer Fernsehrede von algerischer „Selbstbestimmung“ zu sprechen, und dies in einer Situation, in der die französische Armee die ALN mit ihrer brutalen Kriegsführung zu besiegen scheint. Umso größer ist die Empörung vieler Algerienfranzosen, die sich verloren fühlen: „Koffer oder Sarg“. Franzosen kämpfen gegen Franzosen, so wie radikale gegen gemäßigte Algerier, es sind die „Kriege im Krieg“ (Benjamin Stora). Trotz militärischer Niederlagen steigt die internationale Anerkennung des FLN. Im Januar 1961 legt de Gaulle der französischen Bevölkerung ein Referendum zur Unabhängigkeit Algeriens vor, das mit großer Mehrheit angenomen wird. Die terroristischen Attentate aller Seiten nehmen zu. Es gibt aber auch riesige Demonstrationen in der Metropole. Am 17. Oktober 1961 erstickt die Polizei eine friedliche Manifestation von Algeriern im Blut. Am 8. Februar 1962 demonstrieren die Gewerkschaften. Auch hier wütet die Polizei. Bei der Beerdigung der Opfer sind 500.000 Menschen anwesend. Für einen Tag wird der Generalstreik ausgerufen. In beiden Fällen ist der Polzeipräfekt ein alter Bekannter: der Vichyst Maurice Papon.

Im März 1962 kann – endlich – auf der Grundlage der Verhandlungen von Evian der Waffenstillstand ausgerufen werden. Er wird mit Terroranschlägen der rechtsextremen OAS beantwortet. Die französischen „Pied noirs“ verlassen fluchtartig das Land. Die algerischen Nationalisten suchen (und brauchen?) Kollaborateure und finden sie in den „Harki“, den algerischen Hilfstruppen Frankreichs. Zehntausende werden getötet. Die Bilanz des Krieges ist niederschmetternd. Die französische Regierung geht 1962 offiziell von 250.000 Toten aus, die FLN von 1 Million für die Sache der Unabhängigkeit gefallenen Märtyrern. Der Historiker Benjamin Stora spricht von einer halben Million Getöteten.

Albert Camus hat die letzten dramatischen Jahre nicht mehr erlebt. Wir wissen also nicht, wie er die Unabhängigkeit Algeriens beurteilt hätte. Der endgültige Verlust seiner Heimat hätte ihn wohl tief getroffen. Die politische Praxis des nun herrschenden FLN hätte ihn in seiner Warnung bestätigt, dass jeder Revolte die Gefahr der Unterdrückung, ja des Terrorismus innewohnt. Der Kampf für die Gerechtigkeit hat eine nicht überschreitbare Grenze: das Leben und die Unversehrtheit jedes Einzelnen. Und schon vermeint man, ihren Hohn zu vernehmen, den der Realisten, der Mächtigen und ihrer Krieger, aber auch den der Ohnmächtigen und ihrer Sprecher.

Der junge Algerier aus Stockholm hat 1957 noch nichts von Camus gelesen. Später, so berichtet er, habe ihn die Lektüre erschüttert. Er fährt nach Lourmarin und legt an Camus' schlichtem, mit Rosmarin bewachsenem Grab Blumen nieder.

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.