Bereits zweimal wurden in den vergangenen Jahren in der Helmut Newton Foundation neben den Einzel- und thematischen Gruppenausstellungen auch fotografische Sammlungen präsentiert, zunächst 2018 die private Kollektion von Carla Sozzani unter dem Titel „Between Art & Fashion; mit ihr hatte Newton zu Lebzeiten mehrfach im Modekontext kooperiert und auch in Sozzanis Mailänder Galerie („Corso Como 10“) ausgestellt. Die zweite Zusammenarbeit mit einer externen Sammlung erfolgte im Jahr 2024 durch die Übernahme der Ausstellung „Chronorama“ vom Palazzo Grassi in Venedig, konkret eines Teiles der fotografischen Sammlung des Condé Nast Archivs, der kurz zuvor in die Pinault Collection übergegangen war. Auch in dieser Sammlung waren Werke von Helmut Newton vertreten, hatte er doch seit Jahrzehnten für die unterschiedlichen Zeitschriften von Condé Nast gearbeitet, allen voran für Vogue, Vanity Fair und Traveler. Die beiden Sammlungspräsentationen waren in den Berliner Ausstellungsräumen der Helmut Newton Foundation ungewöhnlich angeordnet und klar gegliedert: die erste in alphabetischer Reihenfolge der knapp 100 ausgewählten Fotografen und Fotografinnen, bei der zweiten Sammlung geschah dies in chronologischer Reihenfolge der Bildentstehung beziehungsweise Veröffentlichung in der Vogue und den anderen Condé Nast-Zeitschriften. Sowohl „Between Art & Fashion“ als auch „Chronorama“ beinhalteten bedeutende fotohistorische Bildikonen und wertvolle lifetime prints.

Dies wird nun in anderer Form fortgesetzt. Im Rahmen der neuen Ausstellungskooperation – diesmal in Zusammenarbeit mit der Collection FOTOGRAFIS aus dem Bank Austria Kunstforum Wien – werden über 60 Diptychen präsentiert. Ausgewählte Fotografien der hochkarätigen historischen Sammlung treten in einen spannungsvollen Dialog mit Aufnahmen von Helmut Newton aus dem hauseigenen Stiftungsarchiv. Mal ist es eine formale, mal eine inhaltliche Nähe zwischen den beiden, einander gegenübergestellten Fotografien; gelegentlich mag die jeweilige Kombination auf den ersten Blick sogar willkürlich oder amüsant erscheinen – und doch kann auf diese Weise ein noch größerer Imaginationsraum in der Rezeption entstehen. Das Miteinander respektive Gegeneinander ikonischer und teilweise unbekannter Aufnahmen lässt erkennen, dass sich auch Helmut Newton gelegentlich in seinem Werk inspirieren ließ. Und doch entstanden und entstehen verblüffend ähnliche Bildfindungen in der internationalen Fotografie auch gänzlich unabhängig voneinander, teilweise sogar viele Jahrzehnte später.

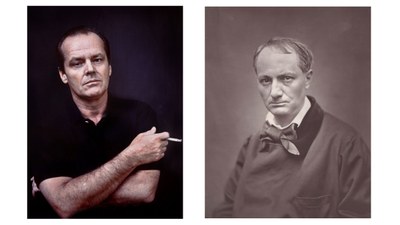

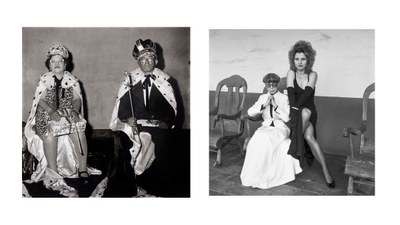

„Dialogues“ wurde unter anderem inspiriert durch den Dialog-Newsletter der Collezione Ettore Molinario, der regelmäßig zwei Fotografien aus der großartigen Mailänder Sammlung als Bildpaar vorstellt. Aber auch Helmut und June Newton (alias Alice Springs) selbst hatten bereits Ende der 1990er-Jahre mit ihrem gemeinsamen Projekt „Us and Them“ mit einer Präsentation in Diptychen überrascht: jeweils eine Porträtaufnahme der gleichen, meist berühmten Person, aufgenommen von Helmut Newton und Alice Springs, zeigte die Dargestellten auf eine jeweils völlig unterschiedliche Weise – einfühlsam oder inszeniert, als private oder öffentliche Figur, und zwar unmittelbar nebeneinander. Oder denken wir an die Diptychen „Naked & Dressed“, mit der Helmut Newton die Modewelt revolutionierte. Die Bildpaare der aktuellen experimentellen Ausstellung in der Helmut Newton Foundation zeigen ebenfalls, allerdings auf eine völlig andere Art, jeweils zwei Facetten des Menschlichen, des gesellschaftlichen Lebens, der Zeit- und Modegeschichte, beispielsweise die Gegenüberstellung von Diane Arbus (The King and Queen of Senior Citizens Dance, N.Y. 1970) und Helmut Newton (Hanna Schygulla with Edith Head, Los Angeles 1980); die Porträts bieten uns zwei kontrastierende Inszenierungen an, deren Entstehung nur zehn Jahre trennt. Arbus zeigt zwei ältere Menschen in Kostüm und festlicher Pose, doch mit einem Blick zurück in deren Kamera, der Unsicherheit und Verletzlichkeit offenbart; es ist insofern ein schonungslos ehrlicher, fast unbequemer Blick der Fotografin auf soziale Rituale und Rollenspiele. Newton hingegen inszenierte Hanna Schygulla glamourös und selbstbewusst neben der legendären Kostümbildnerin Edith Head – ein spontan wirkendes Bild, das vermutlich wie immer bei Newton präzise vorbereitet wurde.

Ein weiteres Beispiel ist die Kombination von Helmut Newton (Castello di Rivoli, Turin, 1998) und Alfred Stieglitz (The Steerage, 1907) als Diptychon. Hier existiert eine formale und eine inhaltliche Verbindung, wenngleich die Aufnahmesituationen kaum unterschiedlicher sein könnten. Helmut Newton fotografierte in Rivoli, in der Nähe von Turin, einen Flügel einer der ehemaligen Residenzen des Hauses Savoyen. Das dortige Castello gehört inzwischen zum UNESCO-Weltkulturerbe und wurde in den 1980er-Jahren zu einem Ausstellungsgebäude für zeitgenössische Kunst umgebaut. Newton selbst stellte dort 1999, also ein Jahr nach dieser Aufnahme, aus. Die Szene wirkt wie eine Performance mit einer riesigen Menschengruppe innerhalb und einer einzigen Figur außerhalb des eisernen Zaunes. Eine vergleichbare Trennung zwischen zwei Bereichen begegnet uns auch in der berühmten Aufnahme von Alfred Stieglitz aus dem Jahr 1907, die er selbst als seine „Wichtigste“ bezeichnete. Die Fotografie The Steerage, also eine Aufnahme des Zwischendecks, entstand bei einer Schiffspassage von New York nach Le Havre auf dem Passagierdampfer Kaiser Wilhelm II. Wir blicken mit dem Fotografen hinab, von der zweiten zur dritten Klasse, die Aufnahme zeigt also en passant die gesellschaftliche Schichtung eines „oben“ und „unten“. Dahinter steht – wie bei Newton – aber kein sozialdokumentarischer Impetus, sondern eher eine ästhetische Transformation einer vorgefundenen Situation. Stieglitz’ durchaus avantgardistischer Ansatz nimmt etwas vorweg, das wir später als „Neues Sehen“ kennenlernen werden.

Oder schauen wir auf das Bildpaar, das aus einem Modebild Helmut Newtons (Blumarine, Monaco, 1994) und einer Gesellschaftsstudie von Weegee entsteht (The Critic – Mrs. Cavanaugh and Lady Decies attending the Opening Night at the Metropolitan Opera, New York, 1943). Die Verbindung dieses Diptychons besteht vor allem in der formalen Verdoppelung der beiden weiß gekleideten Frauen in der jeweiligen Bildmitte, ansonsten repräsentieren die beiden Fotografien ein grundverschiedenes Setting, denn Weegee beobachtete und Newton inszenierte, zumindest üblicherweise. Der Bildjournalist Weegee gilt als einer der frühen Paparazzi-Fotografen. Sein Arbeitsumfeld, sein Revier war in erster Linie die Stadt New York. Häufig zog er, den Polizeifunk abhörend, nachts durch die Straßen und dokumentierte – als erster am Tatort – die zahlreichen Verbrechen oder Unfälle in der Metropole. Seine unmittelbaren und schonungslosen Fotografien erschienen in zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften jener Zeit. Die ausgewählte Aufnahme gehört hingegen eher in die Kategorie Gesellschaftsporträt. Die beiden Damen der Gesellschaft wurden von Weegee in seiner typischen Manier ebenfalls angeblitzt, während eine vermutlich betrunkene Frau zu ihrer Rechten auf sie einredet. Diese Konfrontation, die hier als gesellschaftskritisch gelesen werden kann, wurde von Weegee allerdings – unüblicherweise – inszeniert, wie sich später herausstellte.

Helmut Newton fotografierte Mode in den 1990er-Jahren häufig in seinem Wohnort Monaco direkt am Wasser und wie hier auf den gigantischen Betonplatten, die zunächst als Küstenschutz fungierten und später als Fundament für neue Hochhäuser. Die beiden Frauen im Blumarine-Outfit tanzen über die Platten, eine übernimmt den traditionell weiblicheren, die andere den männlicheren Part – wie so häufig in Newtons Fotografien, die der heutigen „Gender Photography“ durchaus nahestehen. Die Vermischung der Geschlechter und das Androgyne sind typische Newton-Nebenmotive, die er auf einer Art Metaebene in seine Auftragsfotografie einschleuste. Newton arbeitete häufig für Anna Molinaris Label Blumarine, ausgestattet mit einer Art Carte blanche.

Ein letztes Beispiel der mehr als 60 Diptychen: Helmut Newton (Close-Up, Italienische Vogue, Bordighera, Italien, 1982) im Dialog mit Helmar Lerski (ohne Titel, ca. 1936). In diesem Diptychon faszinieren die Nahansichtigkeit und Unmittelbarkeit der menschlichen Gesichter; die künstlerische Intention der beiden Porträts variiert hingegen erneut. Helmut Newton nahm für eine Make-up-Bildstrecke der italienischen Vogue die Modelle sehr eng ins Bildfeld. Make-up, Schmuck und andere Accessoires gehören ja zum erweiterten Bereich der Modefotografie – und zugleich handelt es sich bei diesem Bild genretypisch zweifellos auch um ein Porträt. Auch die Aufnahme des tränenden Auges von Simonetta gehört zur Bildserie der Bordighera Details. Später ließ Newton diese und andere Motive der Serie als metergroße Silberprints abziehen. 1984 publizierte er die Sequenz auch in Nine by Nine, einer Gruppenpublikation, die im Lustrum-Verlag seines Freundes Ralph Gibson erschien. Ein Jahr zuvor wiederholte er die Idee der radikalen Close-ups für die französische Vogue; diesmal in einer radikal bunten Farbigkeit. Helmar Lerskis Porträt entstand ebenfalls als Teil einer größeren, berühmten Bildserie mit dem Titel Verwandlungen durch Licht. Lerski fotografierte einen jungen Mann, den Bautechniker Leo Uschatz, auf einer Dachterrasse in Tel Aviv, streng seriell in leicht unterschiedlichen Perspektiven und veränderter Beleuchtung. So entstanden unter Verwendung zahlreicher Spiegel weit über 100 Großansichten seines Gesichts. Die sich nur leicht wandelnde Physiognomie des Porträtierten erinnert an die Mimik der SchauspielerInnen in der Stummfilmzeit. Lerskis Sequenz blieb in der Fotogeschichte lange einmalig – bis KünstlerInnen wie beispielsweise Roni Horn vergleichbare Porträtserien mit nur minimalen Variationen erschufen, konkret You are the Weather: 100 Fotografien mit ebenfalls nur einem Modell.

Viele der gegenübergestellten Aufnahmen ergänzen einander, andere stoßen sich ab und lassen doch Raum für einen eigenen, inneren Blick innerhalb der Rezeption. Im vergleichenden Sehen entdecken wir neue Details und Aspekte selbst der bekanntesten Fotografien.

– Matthias Harder, Direktor und Kurator