Karl-Heinz Adler

Schon ab den späten 1950er Jahren experimentiert Karl-Heinz Adler (1927–2018) mit geometrischen Grundformen und seriellen Systemen. Er interessiert sich für die mit den unterschiedlichen Anordnungen entstehenden Räume. Seine Beschäftigung mit baugebundenen Gestaltungsfragen entfaltet sich im Zuge der groß angelegten Wohnungsbau- und Stadtentwicklungsprojekte der 1970er Jahre. Gemeinsam mit Friedrich Kracht (1925–2007), der wie Adler ein Vertreter der konkreten Kunst in der DDR ist, entwickelt er ab 1969 ein serielles Betonformstein-System. Die zwölf standardisierten Elemente lassen sich durch Reihung und Drehung unterschiedlich zusammensetzen und zur Gestaltung von Fassaden oder freistehenden Strukturwänden, Springbrunnen und anderen Stadtmöbeln verwenden. Das Betonformstein-System kommt auch auf dem Dresdner Robotron-Gelände zum Einsatz, mit dem Ende der 1960er Jahre die Computertechnik in die Stadtmitte rückt. Adlers künstlerische Arbeit, die er als eine „philosophische Weltbetrachtung“ beschreibt, findet trotz seiner Mitgliedschaft im Verband Bildender Künstler erst nach 1990 Würdigung.

Tina Bara

Im Sommer 1988 kommt Tina Bara mit einer Gruppe von Künstler*innen in die Buna-Werke in Schkopau. „Plaste und Elaste“ lautet der Slogan für die Kunststoffprodukte, die dort entstehen. Eigentlich soll Bara die Künstler*innen porträtieren. Sie sind einer Einladung des Verbands Bildender Künstler (VBK) zu einem „Pleinair“ im Werk gefolgt. Die Begegnung mit den Arbeiter*innen soll deren Kunstschaffen formen. Doch Bara gelingen Aufnahmen der vor sich gehenden Umweltverschmutzung und der Umstände, unter denen die Menschen dort arbeiten. Giftiger Karbidstaub bedeckt die Wände, Quecksilberkügelchen rollen über den Boden, schädliche Dämpfe dringen aus leckenden Rohren. Der Fotoapparat wird ihr zwar abgenommen, aber die Filme bringt sie aus dem Werk. In einem zweiteiligen Fotofilm sind die Dokumente erstmals umfangreich zu sehen. Bara verwebt sie mit Erinnerungen an den Monat im Werk und die Begegnungen mit den Künstler*innen, Liedern von Bertolt Brecht und Zitaten aus Gerhart Hauptmanns Schauspiel „Dorothea Angermann“, in dem eine Frau am Moralbegriff der bürgerlichen Gesellschaft scheitert.

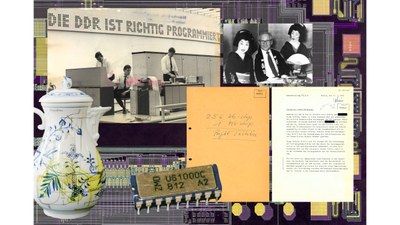

Karl Clauss Dietel/Georg Eckelt

Die Form- und Produktgestaltung von Karl Clauss Dietel (1934–2022) steht für das „Offene Prinzip“: Mit seinem umfassenden technischen Verständnis macht er die Be- standteile und Funktionsweise von Geräten sichtbar. Er arbeitet interdisziplinär und setzt sich dafür ein, dass die Entwicklung, Formgebung und Fertigung von Produkten ineinandergreifen. 1963 wird Dietel beauftragt, den Robotron 300 Großrechner zu gestalten. Die Vorstellung des R 300 auf der Moskauer Interorgtechnika 1966 ist ein großer Erfolg. Im Vergleich zu westlichen Großrechnern der Zeit ist der R 300 zwar weniger leistungsstark, kommt jedoch in vielen DDR-Betrieben zum Einsatz. Für die Dokumentation schlägt Dietel den Sachfotografen Georg Eckelt (1932–2012) vor. Dieser arbeitet ab 1963 für verschiedene Gestalter*innen, Industriebetriebe und die Deutsche Werbe- und Anzeigegesellschaft (DEWAG), ein Monopolbetrieb für die Werbung in der DDR. Seine Fotografien heben die Gestaltungsdetails hervor und präsentieren den R 300 als modulares und erweiterbares System. Andere Aufnahmen zeigen Studien für die räumliche Anordnung des Großrechners sowie seine Nutzung.

Margret Hoppe

Ab 1970 befindet sich in Leipzig ein Schulungszentrum des VEB Kombinat Robotron. Menschen aus der DDR und anderen sozialistischen Staaten werden dort in Computertechnik ausgebildet. In dem modernen Bau sind außerdem der Zentralvertrieb des Kombinats, ein Kino- und Veranstaltungssaal und ein Großrechenzentrum untergebracht. Rolf Kuhrt, Arno Rink, Frank Ruddigkeit und Klaus Schwabe werden damit beauftragt, Wandreliefs für die Foyers zu realisieren. Unter dem Titel „Leben im Sozialismus – Datenverarbeitung“ schaffen sie Werke im Stil des sozialistischen Realismus. Dafür greifen sie Metaphern des Fortschritts wie die Atomkraft, die Kybernetik und die Raumfahrt auf. Vor dem Abriss des Gebäudes im Jahr 2012 fotografiert Margret Hoppe die Reliefs noch einmal an ihren Originalplätzen. Schon in früheren Arbeiten folgte sie den Spuren ausrangierter Auftragskunst in öffentlichen Gebäuden der ehemaligen DDR, dokumentierte ihr Verschwinden und das Verschütten von Geschichte. Wo das Schulungszentrum stand, befindet sich heute ein Neubau der Sächsischen Aufbaubank. Drei der Reliefs wurden darin wieder installiert.

Su Yu Hsin

In ihrer Video-Trilogie erzählt Su Yu Hsin von Landschaften und deren Veränderung durch industrielle Produktion. Dabei folgt sie dem taiwanesischen Unternehmen TSMC, dem weltweit größten Hersteller von Mikrochips. Diese Chips sind in vielen Gebrauchsgegenständen verbaut und spielen eine Schlüsselrolle im globalen Wettbewerb um “künstliche Intelligenz”. Ihre Produktion verbraucht Unmengen an Wasser und Strom. Teil 1 spielt in Taiwan: Eine Tankwagen-Fahrerin schöpft Wasser aus dem Fluss Toqian und transportiert es zur Chip-Fabrik. Teil 2 erzählt von der kolonialen Wasserinfrastruktur im Salt River Valley in Arizona. In dem seit Jahrzehnten durch Dürre geplagten US-Bundesstaat wurde 2024 ein gigantisches Halbleiter-Werk errichtet. Entlang des Gedichts Cloud Song der Tohono O’odham-Dichterin Ofelia Zepeda spürt der Film der postapokalyptischen Realität in der Wüstenmetropole nach. Teil 3 führt schließlich nach Gittersee. Unweit der Elbe sollte dort Ende der 1980er Jahre ein Uran-Bergbaubetrieb der Wismut AG im Rahmen des Mikroelektronik-Programms der DDR in ein Reinstsilizium-Werk umgewandelt werden. Aufgrund der Proteste von Umweltschützer*innen platzte der Plan. Silizium ist das wichtigste Material für die Chip-Produktion. In diesem letzten Teil beschäftigt sich die Künstlerin mit der Geschichte der Region, in der heute “Silicon Saxony”.

Francis Hunger,

Anhand von historischem Filmmaterial des Hauses der Statistik in Berlin untersucht Francis Hunger, wie Bürokratie, Statistik und Computertechnologie den Verwaltungsalltag der DDR prägten und sich in der Sprache des DDR-Sozialismus niederschlugen. Der titelgebende Begriff der „Hypnagogie“ bezeichnet einen Bewusstseinszustand, in den man beim Einschlafen geraten kann und in dem visuelle, auditive und taktile Halluzinationen auftreten. Schwerfällige bürokratische Begriffe hallen durch die Arbeit und bilden einen Kontrast zum heutigen Stadtbild am Alexanderplatz, wo das Gebäude noch steht. In der DDR basierten fast alle Verfahren, Institutionen und rechtlichen Rahmenbedingungen auf statistischen Daten. Dafür wurden die Staatliche Zentralverwaltung für Statistik und das Zentralamt für Primärdokumentation im Haus der Statistik etabliert. Von hier aus arbeitete die Staatliche Planungskommission an der Umsetzung der Ziele der sozialistischen Wirtschaftsplanung in einem Fünfjahresplan.

Helga Paris

In den Jahren 1981 und 1982 fotografiert Helga Paris im Leipziger Hauptbahnhof. Dort ist viel Trubel, zum Beispiel, wenn Leipziger Messe ist – dafür reisen Besucher*innen aus rund 100 Ländern an. Bei dieser Leistungsschau der DDR-Wirtschaft werden auch die neuesten Produkte der Computertechnologie und Mikroelektronik präsentiert. An zwei Glassteinwänden im Bahnhof leuchten Plakate des VEB Kombinat Robotron, die Menschen an EDV-Maschinen und Computern zeigen. Reisende eilen zu den Gleisen oder warten in den Hallen auf ihre Fahrt. Vielleicht sehen wir auch einige Pendler*innen auf dem Weg in eines der Kombinate in der Region. Paris’ Bilder setzen sich zu einem besonderen Porträt der DDR-Gesellschaft zusammen, die sich nicht so konstruieren lässt, wie es die Bildtableaus des sozialistischen Realismus suggerieren. Diese Gesellschaft entwickelt Eigensinn und ist widerständig. Die Menschen finden Lücken im Regelwerk und Momente der Freiheit. Ihr Innerstes bleibt uns verborgen.

Sandra Schäfers

Die rasante Entwicklung der industriellen Produktion, der vermeintlich endlos steigerbare Gewinn, aber auch die Notwendigkeit, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, führen im frühen 20. Jahrhundert zu Versuchen, Arbeitsabläufe zu optimieren. In den USA stehen Frederik Taylor, Lillian und Frank Gilbreth, in Russland Alexei Gastew für das „wissenschaftliche Management” von Arbeit. Mithilfe von Fotografie studieren sie die Bewegungen von Arbeiter*innen und fertigen aus Draht Modelle zu Schulungszwecken an. Die Automatisierung von Arbeit schreitet durch leistungsstarke Maschinen und ab den 1970er Jahren durch die Computertechnologie voran. Mit der Produktivität steigt jedoch auch der Rohstoff- und Energiebedarf exponentiell. Sandra Schäfers Videoarbeit erzählt von Menschen und Maschinen, der Energie, die sie aufwenden, und den Rohstoffen, die sie zur Produktion benötigen. Performerinnen empfinden Bewegungen der körperlichen Arbeit nach, ein Kohlenhobel schlägt Kohleflözen aus der Gesteinswand. Auf der Suche nach seltenen Erden und neuen Lebensräumen entbrennt der Kampf um die Vorherrschaft im Weltall.

Werner Tübke

Anfang der 1970er Jahre malt Werner Tübke im Auftrag der SED das monumentale Wandbild „Arbeiterklasse und Intelligenz“ für die Karl-Marx-Universität in Leipzig. Es misst 268,5 × 1377 cm und zeigt – größtenteils reale – Personen, die in Gruppen wie „Arbeit“ oder „Familienleben“ die sozialistische Gesellschaft symbolisch abbilden. Den Bereich „Forschung“ repräsentiert eine Szene, in der Menschen geschäftig an einem Robotron 300 Großrechner arbeiten, dem Herzstück des Rechenzentrums der Universität. Er wurde zwischen 1963 bis 1968 im VEB Elektronische Rechenmaschinen in Karl-Marx-Stadt entwickelt, nach einem Vorbild von IBM. Tübke lässt ihn über der Gesellschaft erstrahlen: An die auf Datenverarbeitung gestützten Möglichkeiten der Wirtschaftsorganisation sind große Hoffnungen geknüpft. Er fertigt zahlreiche Skizzen und Vorstudien an, um das Bedienpult, die Lochkartengeräte und Magnetbandlaufwerke des raumgreifenden Rechners genau wiederzugeben. Nach dem Abriss des Universitätsbaus Anfang der 2000er Jahre wird Tübkes Wandbild in den Neubau überführt, wo es bis heute besichtigt werden kann.

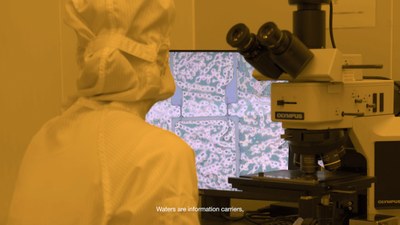

Marion Wenzel

1988 kommt die Leipziger Fotografin Marion Wenzel in das VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder). Schon im Jahr darauf wird die Produktion von Mikrochips und Transistoren eingestellt. Doch jetzt werden sie noch gefertigt, für die DDR, die Sowjetunion und Länder wie Polen, Rumänien oder die Tschechoslowakei. An den Anlagen arbeiten vorwiegend Frauen. Die Fertigung der empfindlichen Halbleitertechnologie erfolgt in sogenannten „Reinräumen“. Keinerlei Schmutzpartikel sollen eindringen. Die Arbeiterinnen betreten sie durch eine Schleuse. Zuvor schlüpfen sie in spezielle Anzüge und ziehen sich Hauben über den Kopf. Wenzel, die als Künstlerin vor allem die Veränderung der Landschaft um Leipzig durch den Braunkohleabbau fotografiert, kommt im Rahmen eines „Pleinairs“ zusammen mit anderen Künstler*innen in das Werk. Sie fotografiert einige Bilder im Mittelformat und mit direktem Blitzlicht, um Nähe zu schaffen, Details einzufangen und die Arbeitssituation mit der hochsensiblen Technologie zu beschreiben. Noch bevor sie die Reihe erweitern kann, ist das Werk Geschichte.

Ruth Wolf-Rehfeldt

„Typewritings“ nennt Ruth Wolf-Rehfeldt (1932–2024) ihre auf der Schreibmaschine getippten Grafiken. Darin setzt sie ab den 1970er Jahren Buchstaben, Satzzeichen und Wörter zu Bildern und geometrischen Formen zusammen – mal auf Deutsch, mal auf Englisch. Sie ist Teil der internationalen Mail Art-Bewegung und schickt ihre Blätter von Ost-Berlin aus in die ganze Welt. Sie beschreiben die Enge in einem repressiven Staat und den Kalten Krieg genauso wie die globale industrielle Entwicklung mit ihren Folgen für den Planeten. Auch für Kybernetik und Informationstheorie interessiert sich Wolf-Rehfeldt. Mit den „Kuben“, „Kästen“ und „Käfigen“ kritisiert sie den Überwachungsstaat und zieht Parallelen zur Computertechnologie, etwa wenn sie in Zeichenraum 8 mit Einsen und Nullen den Binärcode zitiert: die Grundlage der Verarbeitung von digitaler Information. In „Steps to Heaven (Steps to the Stars)“ entwickelt sie ihre Kuben zu roboterhaften Figuren weiter und persifliert Vorstellungen rund um den technologischen Fortschritt wie künstliche Intelligenz oder Robotik als Ersatz für menschliche Arbeit.