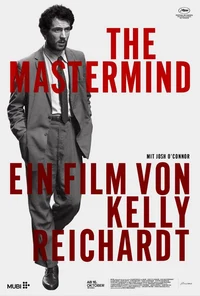

Kelly Reichardts neuester Film The Mastermind ist eine Geschichte über Kunst und Verbrechen, die im Jahr 1970 in einem Vorort in Massachusetts spielt. Der Film verwandelt das klassische Heist-Movie in eine stille Studie über die Entscheidungen eines Mannes und deren unvorhergesehene Folgen. Josh O’Connor spielt James Blaine Mooney, einen arbeitslosen Tischler, der den Erwartungen seiner gutbürgerlichen Herkunft bislang nicht gerecht geworden ist und sich mit kleinen Kunstdiebstählen über Wasser halten will. Um schnell an Geld zu kommen, plant er mit einer bunt zusammengewürfelten Bande seinen ersten großen Coup: einen gewagten Überfall am helllichten Tag auf ein kleines örtliches Kunstmuseum, um einige abstrakte Gemälde des amerikanischen Künstlers Arthur Dove zu stehlen. Doch das Ganze geht gründlich schief und Mooneys Welt gerät aus den Fugen.

Wie viele der zentralen Figuren in Reichardts Filmen – die alternden Kumpels in Old Joy (2006), die gestrandeten Protagonistinnen in Wendy und Lucy (2008) oder die festgefahrenen Siedler in First Cow (2020) – ist auch Mooney orientierungslos und sucht verzweifelt nach einem Weg in die Zukunft. Eingebettet in die verschlafene Atmosphäre eines Vororts in Neuengland zeichnet The Mastermind ein Porträt von Mooney und seinem Umfeld: sein Vater, ein angesehener Richter (Bill Camp), seine überaus großzügige Mutter (Hope Davis), seine Frau Terri (Alana Haim) und ihre beiden Söhne Tommy (Jasper Thompson) und Carl (Sterling Thompson) sowie J.B.s Bande von Kleinkriminellen (Eli Gelb, Cole Doman und Javion Allen). The Mastermind entwickelt einen Spannungsbogen, der auf das Tempo des Alltags reduziert ist – eine filigrane Zeitmodulation, die an Reichardts Öko-Terrorismus-Thriller Night Moves (2013) anknüpft.

So wie die Regisseurin in Auf dem Weg nach Oregon (2011) das Western-Genre neu interpretierte, bricht The Mastermind mit den Konventionen des klassischen Heist-Films. „Melville ist mein Lieblingsregisseur“, erklärt Reichardt und verweist auf die späteren Neo-Noir-Filme des Franzosen wie Vier im roten Kreis (1970) und Der Chef (1972) sowie auf die „ernsten Romane“ von Georges Simenon – „Geschichten, deren verhängnisvoller Ausgang immer schon feststeht“. Reichardt stellt die typische Zeitstruktur des Genres auf den Kopf: Der Raubüberfall findet bereits im ersten Viertel des Films statt, während sich der Rest des Films mit den Nachwirkungen des Ereignisses befasst. „Es ist ein Film über die Nachwehen, ein Film, der sich nach und nach entfaltet“, sagt sie. Diese Struktur der Nachwirkungen findet sich in bestimmten Szenen bis hinunter auf die Ebene der Sequenzen und Einstellungen wieder, die oft erst einen Moment nach einer entscheidenden Handlung beginnen. So sind es vor allem die Reaktionen und Erkenntnisse der Figuren, die die Kamera einfängt. Wie ein roter Faden zieht sich die Frage durch Reichardts Werk, was mit einem Menschen – und seinem Umfeld – geschieht, wenn seine Handlungen Konsequenzen haben.