Die Kuratorin Agata Pietrasik richtet den Blick aufsechs zwischen 1945 und 1948 entstandene Ausstellungen, die höchst unterschiedliche nationale Besatzungsszenarien in Polen, Frankreich und der Tschechoslowakei , die Kriegserfahrungen im nicht besetzten westalliierten Großbritannien und die Erfahrungen von Verfolgung und Massenmord jüdischer Displaced Persons im DP-Camp Bergen-Belsen veranschaulichten. Was diese bahnbrechenden Ausstellungen bei aller Unterschiedlichkeit und Vielschichtigkeit einte, waren die schonungslose Konfrontation mit der nationalsozialistischen Massengewalt und die Unmittelbarkeit, mit der sie die europaweite Dimension der deutschen Verbrechen in das öffentliche Bewusstsein rückten.

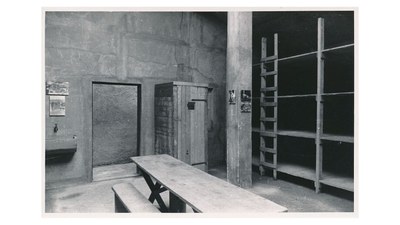

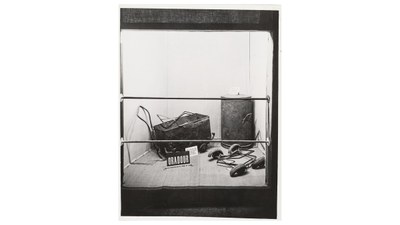

So zeigte die Londoner Fotoausstellung The Horror Camps (Die Lager des Schreckens) unter dem Motto „Sehen heißt glauben“ bereits ab dem 1. Mai 1945 im Lesesaal des Daily Express drastische Aufnahmen aus kurz zuvor von den Alliierten befreiten Konzentrationslagern, die später auch in europäischen Gerichtssälen als Beweismittel zum Einsatz kamen. Die französische Wanderausstellung Crimes hitlériens (Hitlerische Verbrechen), die im Juni 1945 im Pariser Grand Palais eröffnete, war der erste Versuch, sich mit der Kollaboration des Vichy-Regimes auseinanderzusetzen. Zugleich entstanden erste Ansätze einer europäischen Erzählung über die deutsche Besatzung. Im massiv zerstörten Warschau richtete das Nationalmuseum 1945 mit der Wanderausstellung Warszawa oskarża (Warschau klagt an) den Blick auf die Zerstörung des nationalen Erbes und nach vorn auf den Wiederaufbau der polnischen Hauptstadt. Drei Jahre später zeigte das Jüdische Historische Institut mit Martirologye un kamf / Martyrologia i walka (Martyrium und Kampf) die erste Dauerausstellung über die Verfolgung und Ermordung der polnischen Juden. Noch während der Vertreibung der deutschen Bevölkerung eröffnete 1946 im tschechoslowakischen Liberec (Reichenberg) die Gedenkstätte Památník nacistického barbarství (Gedenkstätte der Nazi-Barbarei). Die Macher rekonstruierten in ebenjener Villa, in der NS-Gauleiter Konrad Henlein nach der Enteignung der jüdischen Familie Hersch seinen Wohnsitz hatte, zentrale Schauplätze der NS-Gewaltverbrechen. Mit Undzer veg in der frayhayt (Unser Weg in die Freiheit) fand 1947 in Bergen-Belsen eine der größten Ausstellungen in einem DP-Lager statt. Hier zeigten jüdische Überlebende ihre Sicht auf die erlittene Katastrophe, dokumentierten die Wiedergeburt jüdischen Lebens und stellten auch den anhaltenden Antisemitismus im Nachkriegsdeutschland dar.