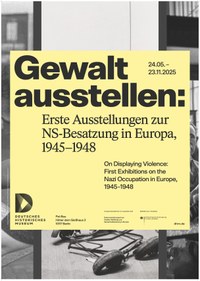

Das nationalsozialistische Deutschland herrschte auf dem Höhepunkt seiner Macht über fast ganz Europa. Etwa 230 Millionen Menschen in heute 30 Ländern lebten unter deutscher Besatzung. Auf welche Weise verarbeiteten die betroffenen Nachkriegsgesellschaften die Erfahrung von Gewalt und Vernichtung, die der Zweite Weltkrieg und die NS-Besatzung verursacht hatte? Ein bisher übersehenes, aber historisch prägendes Medium der Auseinandersetzung waren Ausstellungen, die unmittelbar nach Kriegsende in ganz Europa organisiert wurden. In Zeiten sozialer Not, politischer Instabilität, anhaltender Gewalt und unklarer Zukunftsperspektiven zielten sie darauf ab, die Auswirkungen des Holocaust und der nationalsozialistischen Verbrechen zu dokumentieren und zu visualisieren. Ab dem 24. Mai 2025 zeichnet das Deutsche Historische Museum mit Gewalt ausstellen: Erste Ausstellungen zur NS-Besatzung in Europa, 1945-1948 erstmals die Geschichte dieses gesamteuropäischen Phänomens anhand früher Ausstellungen in London, Paris, Warschau, Liberec und Bergen-Belsen nach. Die Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit dem Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzung in Europa (ZWBE) entstanden. Das Projekt geht davon aus, dass ein gemeinsames europäisches Erinnern und damit eine gemeinsame europäische Zukunft wesentlich auf dem geteilten Wissen über die Geschichte der deutschen Besatzung basiert.

Raphael Gross, Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum: „Die Gewalt der deutschen Besatzungsherrschaft hat in den europäischen Ländern tiefe Spuren hinterlassen. Viele der Verbrechen sind in Deutschland kaum bekannt. An diese Gewaltverbrechen zu erinnern, ist Teil der historischen Verantwortung Deutschlands und eine Voraussetzung für die Bewältigung der Gegenwart. In einer Welt, in der Geschichtsverfälschung und neue Kriege die europäische und globale Ordnung herausfordern, ist es entscheidend, historisches Wissen zu vermitteln. Ein gemeinsamer Zugang zur Geschichte ist für die Gestaltung einer europäischen Gegenwart und Zukunft zentral – er muss aktiv gestaltet werden, sich an Quellen und Fakten ausrichten und unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen. Genau dies wollen wir mit dem künftigen Dokumentationszentrum und unserer Ausstellung als erstem gemeinsamen Projekt fördern.“

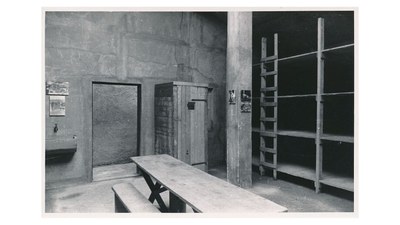

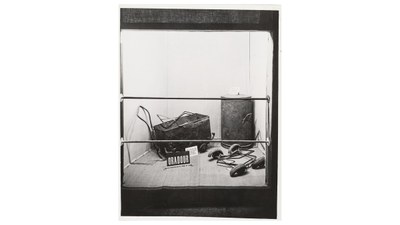

Agata Pietrasik, Kuratorin der Ausstellung: „Ausstellungen sind ihrem Wesen nach zeitlich befristete Ereignisse. Sie hinterlassen verstreute Spuren in Archiven und Museumssammlungen. Unsere Aufgabe war es, diese Spuren zu sichern und die damaligen Ausstellungen wieder vorstellbar zu machen – nicht um sie zu rekonstruieren oder nachzuerleben, sondern um dem heutigen Publikum die Möglichkeit zu geben, sich ihre Räume und Gestaltungen vorzustellen, sich mit damals gezeigten Objekten auseinanderzusetzen und die jeweiligen Narrative nachzuvollziehen. Es ging uns auch darum, die Menschen hinter diesen frühen Ausstellungen sichtbar zu machen, die Stimmen ihrer Besucher*innen einzufangen und Raum für eine kritische Auseinandersetzung mit den damaligen Inhalten und Kontexten zu schaffen.“

Im Fokus: Brüche und Kontinuitäten

Im Fokus der Ausstellung im DHM stehen die unterschiedlichen Formen und Inhalte, mit denen diese wirkmächtigen Nachkriegsschauen die Gewaltereignisse, den Widerstand, die Täter*innen sowie den Verlust des kulturellen Erbes thematisierten. Eingebettet in den jeweiligen lokalen und nationalen Kontext analysiert die Kunsthistorikerin Agata Pietrasik die damaligen Bildsprachen und vergleicht die Quellen. Dabei werden die dargebotenen Deutungsnarrative über die unmittelbare Kriegsvergangenheit und die unterschiedlichen Zukunfts-vorstellungen sichtbar, die sich in den frühen Ausstellungen niederschlugen. Die DHM-Ausstellung fragt auch nach der Motivation und spezifischen Perspektive der damaligen Beteiligten und untersucht die Wirkung der Schauen, die zum Teil durch ganz Europa wanderten. So wird nicht nur deutlich, was die damaligen Ausstellungsmacher*innen gezeigt und was sie nicht thematisiert haben. Es treten auch Kontinuitäten zu Tage, die die Darstellung der deutschen Gewaltgeschichte in Europa und das Erinnern und Gedenken bis heute prägen und gelegentlich auch eintrüben.

Die Ausstellung im Erdgeschoss des Pei-Baus präsentiert auf rund 400 Quadratmetern rund 360 Exponate aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Israel, Polen und Tschechien, darunter 80 Originalobjekte. Zu sehen sind unter anderem Schautafeln und Gästebücher aus den damaligen Ausstellungen, teils erstmals gezeigte Fotografien dieser Ausstellungen, Filme, Bücher, Dokumente, Landkarten, Kunstwerke und Plakate. Film- und Hörstationen dokumentieren Reaktionen damaliger Besucher*innen. In Interviews kommen Museumsfachleute, Nachkommen damaliger Ausstellungsbeteiligter oder Vertreter von Opfergruppen, die in den frühen Schauen teils kaum repräsentiert waren, zu Wort. Begleitend ist im Ch. Links Verlag auf Deutsch und Englisch eine reich bebilderte Publikation mit 15 Essays internationaler Expert*innen erschienen.

Durch die Berliner Ausstellung führen während der Laufzeit regelmäßig Expert*innen, die in der musealen Darstellung der NS-Verbrechen neue Wege beschritten haben und reflektieren über das Verhältnis von Gewalt ausstellen – gestern und heute.