Mein Walder

Am Tag, an dessen Abend Walter Trefz im Alter von 82 Jahren starb, habe ich An das Wilde glauben von Nastassja Martin gelesen und ein Eselsohr an dieser Stelle gemacht:

„Ich habe das Bedürfnis, zu denen zurückzukehren, die sich mit Bärenproblemen auskennen; die in ihren Träumen noch mit ihnen reden; die wissen, dass nichts zufällig geschieht und dass Lebensbahnen sich immer aus ganz bestimmten Gründen kreuzen.“

Ich sehe ihn noch vor mir, wie er während einer unserer letzten gemeinsamen Ausfahrten wenige Wochen zuvor schwerfällig aus dem Wagen steigt und dann von einem Bein aufs andere balanciert. Wie er möglichst unauffällig nach dem nächstmöglichen Halt sucht und mich über seine Knie- und Rückenschmerzen hinwegzutäuschen versucht, indem er auf einen Vogel am Himmel deutet. Walder, der Bär.

In meiner Erinnerung war Walter Trefz schon immer da. Der Förster vom Kniebis, der immer wieder für Aufsehen sorgte. In meiner Jugend dachte ich, Jahrgang 1971: Alle Förster sind so wie der, von dem immer wieder in der Zeitung zu lesen ist. Ein Mahner, der dem Schwarzwald eine Stimme gibt. Erst ging es um den Sauren Regen, dann um Giftspritzereien, später auch um Ozon oder um den Klimawandel. Immer war mir klar: Da kämpft einer um seinen Wald. Gleichzeitig habe ich als Echo im Schwarzwald gehört: »Wenn der Querulant mal nur von dem leben müsste, was er da verzapft, dann wär’ es schnell rum mit seinen grünen, nichtsnutzigen Ideen!«

Später erlebte ich den Kniebis-Förster, der inzwischen im Ruhestand war, als Journalistin. Bei einer Führung durch den winterlichen Teuchelwald in Freudenstadt zog er mich genauso in seinen Bann wie meine fünfjährige Tochter. Mich, weil er so anschaulich erzählen konnte, welcher Eiseskälte die Tannen unter der Schneelast beharrlich standhalten, Anna, weil er ihr mit seinem weißen Bart, dem langen Haar und seiner raunenden Stimme vorkam wie der wilde König des Waldes, einem Märchen entsprungen. Wenige Jahre später spielten Walter Trefz und Anna zusammen als Laien-Schauspieler im Schwarzwald-Märchen Das kalte Herz mit, Trefz in der Rolle des Holländermichel, Anna als Dorfmädchen.

Nach und nach verbanden uns immer mehr Begegnungen. Besonders gut erinnere ich mich an ein Treffen im Frühjahr 2013 vor der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn, wo das Gutachten für den geplanten Nationalpark vorgestellt werden sollte. Aufgebrachte Waldbauern und andere Nationalparkgegner stellten sich dem Plan der grünen Landesregierung mit leibhaftigem Zorn entgegen, demonstrierten lautstark mit Trillerpfeifen, fuhren mit Traktoren Banner auf. Die Befürworter bekundeten ihre Sympathie für das Schutzgebiet mit Lebkuchenherzen, die Gegner hatten dürre Fichtenbäumchen mitgebracht (»Unser Wald im Jahre 2043«) und trugen mit Armbinden ihr Motto zur Schau: »Wir lassen uns nicht blenden«.

Ich war mit Freunden dort und freute mich, dass mich Walter im Tumult erkannte und als Einziger das Gänseblümchen bemerkte, das ich im Knopfloch trug. Zu jener Zeit galt der damals 74-Jährige mit dem von Wind und Wetter gegerbten Gesicht, der silbernen Haarmähne und dem goldenen Ring im Ohr vielen schon lange als Gewissen des Waldes, ein Waldweiser und echtes Urgestein. Für andere verkörperte er einen unbelehrbaren Weltverbesserer, renitenten Störenfried und grünen Chaoten.

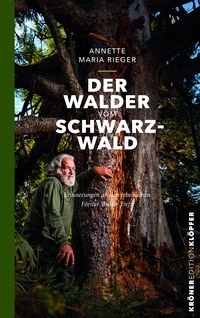

Über den Forstrebellen und Nationalpark-Befürworter machten viele Geschichten die Runde. Dabei war er selbst ein großartiger Erzähler und Freund der Literatur. Den Tübinger Verleger Hubert Klöpfer, für den ich als Pressefrau arbeitete, begeisterte Walter Trefz im Winter 2016 während einer Veranstaltung so sehr, dass er mich losschickte: »Dieser Förster hat was zu erzählen. Klopf doch mal an, ob er ein mit uns Buch macht.« Noch an der Garderobe konnte ich Walters Einverständnis einholen. Von da an habe ich ihn und seine Lebensgefährtin Helga Pfau regelmäßig auf dem Kniebis besucht. In den folgenden Jahren war ich immer wieder ihr Gast, habe ihn befragt und seine Erzählungen aufgenommen. Helga sah sich derweil Skispringen im Fernsehen an, brachte Kuchen, Kaffee oder gleich ein ganzes Essen auf den Tisch und holte uns zurück, wenn wir zu weit abgeschweift waren. Die Idee war: Diese Erinnerungen eines Schwarzwald-Försters tippe ich ins Reine, dann haben wir das Buch eines unermüdlichen Naturschützers, dessen Charisma seinesgleichen sucht.

So einfach war es dann doch nicht. Denn Walder, wie ich ihn inzwischen nannte, hat zwar von Anfang an kurzweilig und spannend und viel erzählt, doch das universelle Bewusstsein hinter seinen anekdotischen Erzählungen habe ich erst nach und nach entdeckt. Erst im Laufe unserer gemeinsam verbrachten Zeit konnte ich mehr und mehr ermessen, welche Kraft in ihm wohnte – und welche Verzweiflung er auszuhalten imstande war.

Es wird im zweiten Winter gewesen sein. Walder saß auf seinem Sofa im Wohnzimmer, vor dessen Fenster die Vögel von einem aufgehängten Brett ihr Futter pickten, und sagte: »Andere sehen ihr Leben oft erst in den letzten Sekunden wie einen Film vor sich ablaufen. Und ich hab’ das Glück, dass zu Lebzeiten so eine wie du gekommen ist und ich in aller Ruhe nochmal selbst überlegen kann, wie das alles so war.« In diesem Moment, so empfand ich es, hat er mir sein Vertrauen und seine Freundschaft geschenkt.

Über sechs Jahre hinweg ist auf diese Weise nach und nach dieses Buch entstanden – und Walter Trefz für mich der Walder vom Schwarzwald geworden. Und je tiefer mich der Walder hineingenommen hat in seine Wälder, desto mehr konnte ich meinen eigenen Blick weiten. Sein Verständnis der Schöpfung hat mir geholfen, die eigenen Sinne zu schärfen für die Natur. Ich hör’ ihn noch sagen: »Wer sich auf den Wald einlässt, der begibt sich auf einen Weg, der nie zu Ende ist, weil der uns immer Neues lehrt.«

Noch ist Walder so nahe. Vielleicht sogar zu nahe, um seinem Leben als Erzählerin gerecht zu werden. Es ist die Geschichte meines Walders, die ich erzählen werde. Andere mögen einen anderen Walter Trefz kennengelernt haben. Wer ihn nicht kannte, mag sich mitnehmen lassen in eine Geschichte, die einen Blick hinter die Kulissen von Forstwirtschaft und Tourismus im Schwarzwald wirft, sich erinnern lassen an das frühe Umweltbewusstsein in den 1980er Jahren – oder sich durch diese beispielhafte Biografie schlicht dazu ermutigt fühlen, die inneren Wälder nie preiszugeben.

Am 25. Juli 2021, an meinem 50. Geburtstag, habe ich Walder zum letzten Mal gesehen. Drei Tage später fuhr ich in Schreibklausur nach Dresden. Dort erreichte mich am frühen Morgen des 30. Juli die Nachricht von seinem Tod. Jetzt war seine Geschichte zugleich ein Vermächtnis in Form einer geistigen Stiftung, das als wildnisgrüne Fackel in die Welt getragen werden wollte. Mit der Erzählung seines Lebens möchte ich deshalb mittendrin beginnen. An einem Ort, der Walders Ideal entsprochen hat. Mitten in der Wildnis, über deren pure Lebendigkeit alles zusammenhängt, seh’ ich Walder, den Bär. Der brummelt, wenn ihm etwas missfällt. Kichert, wenn er jemanden bei einem Widerspruch ertappt. Der sich von seinem Gegenüber einen Satz greift, die Aussage auf den Kopf stellt und den Honig einer Geschichte fließen lässt: »Da guck amol!«

Die Bärenfalle

Es war einmal im wilden Osten. Dort, im Nationalpark Białowieża, begegnete Walter Trefz im Alter von 53 Jahren einem Bären, seinem anderen Selbst.

Das Tier ist ausgestopft. Auf einem Diorama im Museum ist zu sehen, wie der Bär Honigwaben ausräubert – bis er auf der Suche nach seiner Lieblingsspeise in die Falle geht. Und die funktioniert so: Der Bär ist einem Bienenschwarm gefolgt, der in einem hohlen Astloch seinen Stock angelegt hat. Um an den Honig zu gelangen, klettert er vier, fünf Meter am Baumstamm hoch. Vor dem Einflugloch der Bienen versperrt ihm ein großer, schwerer Stein den Griff zur süßen Beute. Dieser Stein hängt an einem langen Seil, das weit oben im Baumwipfel über eine Spindel läuft. Mit seiner Tatze schiebt der Bär den Stein kurzerhand zur Seite und will ins Astloch greifen. Doch da schwingt der Stein zurück und knallt ihm gegen den Kopf. Verärgert haut der Bär den Stein erneut zur Seite – worauf er noch kräftiger zurückschlägt. So schaukelt sich das hoch: Von Mal zu Mal haut der Bär stärker zu, und jedes Mal trifft ihn der Stein mit größerer Wucht. Jetzt wird der Bär richtig böse. Zornig haut er den Stein mit aller Kraft noch weiter weg – bis er sich damit letztlich selbst vom Baum schießt.

»Was für ein Jägerlatein!«, lachen Walters Reisebegleiter.

Walter selbst bleibt still. Er fühlt sich, als habe der Stein ihn selbst getroffen. Er sieht die Symbolik und weiß: »Wenn ich immer aggressiver reagiere, werde ich am Schluss erschlagen. So hau’ ich mich durch meine eigene Aggression aus meiner Position, katapultiere mich selbst aus meiner Laufbahn. Wenn ich immer wütender auf das losgehe, was mir im Weg ist, bringe ich mich selbst zu Fall.«

Die Scherze seiner Begleiter über die bauernschlaue Fallenstellerei dreht er zum Sinnbild um: »Die Frage ist doch gar nicht, was für ein gescheiter Jäger sich das ausgedacht hat. Die Frage ist: Verhalten wir uns gescheiter als die Bären in dieser Geschichte?«

Ich will die Geschichte von meinem Walder in der Form erzählen, die mir die nächste ist: eines journalistisch aufbereiteten Porträts, das jeder Leserin und jedem Leser die Möglichkeit bietet, selbst eigene Schlüsse zu ziehen und Bezüge herzustellen. Dabei behelfe ich mir mit Vermutungen, die ganz persönlicher Natur sind.

So stelle ich mir vor, wie Walder bei der Begegnung mit diesem Bären eine Art Déjà-vu hatte. Er kannte diesen Mechanismus der Bärenfalle, der ständig und überall greift: Blindlings wird drauflos gestürmt und alles aus dem Weg geräumt, um so schnell wie möglich Beute zu machen, an den süßen Honig zu gelangen, Gewinne zu erzielen. Ihn mahnte dieser Bär ganz direkt: »Wäre es nicht besser, zu überlegen, wie wir alle zusammen am geschicktesten an unser Ziel kommen? Ohne uns selbst zu schaden? Und dabei zu bedenken, dass die Bienen ihren Honig selber brauchen – zumindest einen Teil davon.«

Walder hat sein Leben lang oft selbst im übertragenen Sinne draufgehauen – und einen Schlag nach dem anderen abbekommen. Er hat berufliche Demütigungen erlebt und privates Scheitern. Als er den Nationalpark in Białowieża besuchte, war gerade erst seine Ehe mit Karin, der Mutter seiner beiden Söhne Florian und Hansjörg, geschieden worden. Und auch Rike, die sieben Jahre zuvor wie eine Springflut direkt aus dem Bhagwan-Ashram bei ihm auf dem Kniebis gelandet war, hatte er nicht halten können. Der Förster war heillos zerstritten mit seinen Vorgesetzten und bundesweit berühmt, teilweise berüchtigt für seinen Kampf für den Wald. Ein Chaot und Unruhestifter für die einen, ein Bewahrer der Schöpfung für viele andere.

Ich frage mich: Aus welchem Stoff war der Faden, mit dem er sich sein dickes Fell immer wieder zusammengeflickt hat, das im Ringen mit sich und der Welt ein ums andere Mal in Fetzen ging? Und lässt sich anhand seines Lebens eine Geschichte des Waldes erzählen, die uns alle angeht?

Białowieża

Vielleicht liegt eine Antwort darauf im Osten. Dort, wo der letzte Tiefland-Urwald Europas zu finden ist: in Białowieża. Einer Landschaft, in der Eichen heute noch so mächtig dastehen, wie dereinst die polnischen Könige, litauischen Fürsten und russischen Zaren gewirkt haben, und Fichten unberührt von holzwirtschaftlichen Begehrlichkeiten in den Himmel wachsen. Noch immer gibt dort der Weißrückenspecht den Takt der Zeit vor. In diesem Grenzland wurde seit dem 15. Jahrhundert kaum Holz geschlagen oder Vieh geweidet, sondern ein Reservat erhalten für die königliche Jagd auf Hirsch, Elch und Wisent.

Wind und Wetter, Sonne und Schnee, Tiere und Pflanzen bestimmen in dem abgeschiedenen Landstrich zwischen Polen und Weißrussland seit vielen Menschengenerationen das unberechenbare Spiel des Lebens. Im freien Lauf der Natur wachsen über Jahrhunderte die Laub- und Nadelbäume heran. Wölfe und Luchse streifen umher, Baummarder wechseln von Baumkrone zu Baumkrone, im Unterholz leben Haselhühner, in den Feuchtwiesen Wachtelkönige. Hier und da ragen gezackte Baumstümpfe wie vergessene Königskronen aus dem Boden, moosbewachsene Relikte, bevölkert von Pilzen, Asseln und Schnecken, ein Tummelplatz für Vögel und Insekten. Sämlinge überdauern im Schatten der Altbäume, üben sich über die Jahreszeiten hinweg in Geduld und wachsen in dichtgedrängten, hauchdünnen Jahresringen heran. Erst wenn ein uralter Riese durch seinen Niedergang eine Schneise ins Kronendach des Waldes reißt und Lichtstrahlen bis zu ihnen durchscheinen, ist ihre Zeit gekommen, selbst dem Sonnenlicht entgegenzuwachsen.

Der Schwarzwaldförster Walter Trefz ist mit seinen BUND-Freunden von Warschau aus in einem kleinen Bus in den polnischen Urwald gerumpelt. Sie haben aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen zusammengefunden: Förster und Biologen, Ornithologen, Ökologen und Geologen – Naturschützer allesamt. Es ist noch kein Jahr vergangen seit jenen Dezembertagen von 1991, als der russische Präsident Boris Jelzin und sein ukrainischer Amtskollege Leonid Krawtschuk auf Einladung des belarussischen Parlamentschefs Stanislaw Schuschkewitsch auf der belarussischen Seite des Nationalparks zur Wildschweinjagd in einer Staatsdatscha zusammengekommen waren, in einem Staatsstreich das Ende der Sowjetunion besiegelten und Boris Jelzin seine Unterschrift unter die Gründungsurkunde der GUS-Staaten setzte.

Walter und seine Freunde kommen auf der polnischen Seite unter, in alten Bauernhäusern, die als Touristen-Unterkünfte vermietet werden. Noch immer steht das Klohäuschen auf einem Misthaufen – wie Walter es aus seiner Kindheit in Lombach kennt. Ihm ist fast schon ehrfürchtig zumute, als er durch das Holztor in den Nationalpark tritt. Hainbuchen spannen grüne Segel aus, Linden säuseln sachte im Wind, Eichen recken ihre knorrigen Äste in alle Himmelsrichtungen. Im mildgrünen Licht der Laubbäume fächern sich Farne auf, umrahmen Gräser in dichten Büscheln die Moore. Die Regeln sind streng, die Tage lang. Gehorsam folgen die BUNDler den Rangern dorthin, wo sie den streng geschützten Urwald betreten dürfen. Die Luft berauscht ganz sanft. Walter atmet tief durch. Alles ist so, das fühlt er, wie es ganz am Anfang gemeint war. Es ist ein Wiedererkennen, obwohl er so einen Wald und dessen Pilze noch nie gerochen hat. Das Unbekannte in diesem urwüchsigen Wald fordert seine Sinne heraus. Er möchte im Geheimnisvollen verweilen und zugleich laufen, alles erkunden und auf sich wirken lassen. Abends dreht und wendet der Förster aus dem Schwarzwald die Eindrücke mit seinen Reisegefährten bis tief in die Nacht.

Sie wollen auf jeden Fall noch einen Wisent-Bullen erleben, diesen an die 900 Kilogramm schweren Koloss. Im Schaugatter halten sie und die Ur-Ochsen Abstand voreinander. Doch Helmut Klein, seines Zeichens Biologe und Vogelkundler, ein Schüler von Konrad Lorenz und waldpolitischer BUND-Sprecher, will näher ran. Der Wisent fasziniert ihn: martialisch, ohne sichtliche Regungen unter dem zotteligen Fell, ein massiger Körper mit monumentalem Schädel und Hörnern, von dem man nie weiß, wann er losstürmt. Jetzt, wo er schonmal da ist, möchte Klein von diesem Urvieh eine Aufnahme von Angesicht zu Angesicht machen. Seine Mitreisenden versuchen ihn zurückzuhalten: »Lass das! Komm zurück!« Doch Helmut Klein lässt sich nicht beirren. Wie ein Storch stakst der große Mann durch das hohe, sonnengebleichte Gras, rückt auf 20, auf 15 Meter vor – und bekommt sein Foto.

Walter muss lachen: »Der Kini!« So nennt er den Freund vom Ammersee aus Bayern. Wenn dieser Kini sich erstmal was in den Kopf gesetzt hat, lässt er sich durch nichts davon abbringen. Kinis Übermut ist ansteckend: Abends, beim Bier, schäumt in Walter der Gedanke auf: »So im Wisent-Gatter, das ist ja nicht die freie Wildbahn. Viel besser wäre es, dem Wisent wie zu Urzeiten draußen in der ursprünglichen Wildbahn zu begegnen!«

Die einheimischen Polen am Nachbartisch wissen, wo das möglich ist. Nur sei es zu weit für einen Fußmarsch. Ein Ranger organisiert in dem kleinen Dörfchen noch um Mitternacht zehn Fahrräder für die Besucher aus dem Westen. In finsterer Nacht radeln sie los. Als der Morgen dämmert, lassen sie die Räder liegen und machen sich auf die Pirsch. Immer gegen den Wind.

Moose leuchten im Morgenlicht grellgrün auf, an ausgebleichten Grashalmen fangen Tautropfen die ersten Sonnenstrahlen des neuen Tages ein. Immer wieder knackt ein Ast, raschelt jemand, durchbricht einer die Stille. Trotz des Radaus für Walters empfindliches Jagdgehör sehen sie Rehe, Rotwild, einen Fuchs – nur weit und breit kein Wisent. Als die Sonne schon hell am Himmel steht, beratschlagen sie am Rand einer Lichtung mit lautem Palaver: weitersuchen oder nicht? Da tritt etwa 15 Meter entfernt lautlos ein Wisent aus dem Wald hervor, als betrete er eine Bühne. Lässig und ganz ruhig sieht sich der Bulle um, schreitet mit seinem eleganten Hinterteil und dem eindrucksvollen Schädel auf seinen breiten Schultern weiter und verschwindet nach ein paar Metern wieder zwischen den Bäumen. Walter wird ganz andächtig: Was für eine kraftvolle Vorstellung.

Das Wissen um die Urkraft des Waldes ist für Walter Antrieb und Auftrag zugleich. Ihn hat es schon als Kind in den Urwald der Lombacher Hecken gezogen. Später, als Förster und Jäger, hat Jahreszeit um Jahreszeit sein Waldwissen vertieft – und die Sehnsucht nach Wildnis geschürt. Im Urwald von Białowieża sieht und ahnt er, was in der Schöpfung zwischen Himmel und Erde als Versprechen angelegt ist. Das Erleben dieses geschützten Eichen- und Hainbuchen-Waldes bestätigt seinen Sinnen: »Wenn ich bloß einen hohen wirtschaftlichen Ertrag haben will, dann geht vieles kaputt im Wald. Wenn es nur um das Betriebsergebnis geht, dann ist da kein Auerochse und kein Wisent mehr, der weidend die Wiesen erhält.«

Die Realität im tiefen, dunklen Schwarzwald, der die Römer einst noch als undurchdringliche Wildnis geschreckt hat, sieht für ihn im Forst-Alltag vielerorts ganz anders aus. Im Wirtschaftswald, in dem Fichte an Fichte möglichst schnell astfreies Holz für Balken und Latten liefern soll, balzt kein Auerhahn mehr, verdichten schwere Maschinen den Boden, bleibt für viele Arten kein Lebensraum: »Da beraubt der Mensch nicht nur seine Mitgeschöpfe, sondern auch sich selbst.« Wenn Walter so sprach, wurden seine hellen Augen ganz dunkel, und sein goldener Ohrring blitzte verwegener als sonst durch sein schwarzes Haar. Für Kini wurde dieser Forst-Amtsmann aus dem Schwarzwald dann ganz zum Walder, dem Bewahrer.

Walter war der Bodenständigere der beiden, mitunter recht derb und hemdsärmelig unterwegs. Der viel- und weitgereiste Helmut Klein ist waldpolitisch versiert vor allem wissenschaftlich unterwegs. Was sie verband, war der Wald – in möglichst urwüchsiger Form als Garant für Leben in seiner ganzen Vielfalt.

Der Walder und die Forstverwaltung

Mag sein, dass Walter Trefz aus Sicht der Forstverwaltung erstmals eine ungeschriebene Regel gebrochen hat, als er 1975 beim BUND eintrat. »Der traut sich was«, raunten Kollegen. Innerhalb der Forstbehörde war es ein rotes Tuch, wenn sich ein Angehöriger ihres Standes so mit dem Naturschutz gemein machte. Ausscheren war nicht vorgesehen im hehren Forstdienst. Von Anfang an wurde eiserne Disziplin gefordert und die Pflege eines Korpsgeistes, der Wald, Wild und Forstleute in feste Hierarchien einband. Wald und Natur waren das Revier und Hoheitsgebiet der Forstverwaltung, so die gängige Auffassung, in dem es keine Umwelt- und Naturschützer brauchte.

Die Konflikte zwischen Walter und seinen Vorgesetzten, so könnte man im Nachhinein sagen, waren damit vorprogrammiert. Einer, der sie kommen sah und hautnah miterlebt hat, ist Karl Günther. Der Förster, wie Walter Jahrgang 1938 und gerade mal einen Monat älter als er, weiß ziemlich genau, wie die rund 1000-seitige Personalakte von Walter Trefz zustande kam, denn er stand dem Forstrebellen all die Jahre als Freund und Gewerkschaftsvertreter bei den Auseinandersetzungen mit seinen Vorgesetzten bei. Wobei es Momente gab – das gibt Karl Günther unumwunden zu –, in denen der Förster-Kollege mit seiner Renitenz selbst ihn an den Rand der Verzweiflung brachte.

Die beiden hatten im bitterkalten Februar 1956 die dreitägige Einstellungsprüfung für die Försterlehre gemeinsam gemeistert. Nur sieben der 70 Bewerber hatten es durch dieses Nadelöhr geschafft. Karl Günther, der Sohn eines Försters aus Nonnenmiß bei Enzklösterle, und Walter Trefz, dessen Vater nie aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt ist, waren zwei davon. Das schweißte sie als Freunde fürs Leben zusammen.

In der Nacht vor ihrer praktischen Prüfung herrschten 28 Grad Celsius Kälte. Am Tag kletterte das Thermometer nicht höher als Minus 20 Grad Celsius. Die Aufgabe der großen Waldprüfung lautete: Unverzüglich einen Arbeitsunfall melden! Jeder Prüfling rannte, so schnell er konnte, durch den klirrend-kalten Wald. Nur wohin?

Karl »Karle« Günther besaß wie Walter genügend Orientierungsgeschick, um ans Ziel zu gelangen: eine Hütte mitten im Wald, in der ein Ofen bollerte und glühte. Karle kam so durchgefroren bei der Prüfungskommission an, dass er minutenlang keinen Ton herausbrachte. Alle Fensterläden waren geschlossen, damit keine Wärme entweichen konnte. Ein anderer Prüfling zog aus den verrammelten Fensterläden die fatale Schlussfolgerung, er sei am falschen Ort. Bis zum Abend irrte er weiter durch den eiskalten Wald – und kam nie im Forstdienst mit dem gesicherten Einkommen an.

Walter und Karle wussten: Mit der bestandenen Prüfung in der Tasche mussten sie fortan schon goldene Löffel klauen, um noch aus der Beamtenlaufbahn zu fliegen. Dabei war den 17-Jährigen klar: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Die Förster galten was und waren den Reichen und Mächtigen, denen der Wald gehörte, ganz nah. Walter und Karle blickten auf zu diesen Förstern, die den Nimbus der hochherrschaftlichen Jagd pflegten und ihre privilegierte Stellung als Männer im grünen Rock zelebrierten.

Wenn die Nachwuchs-Förster morgens in Reih und Glied, den Spaten geschultert, zum Lehrgang in der Nagolder Samenklinge marschierten, schmetterten sie mit Inbrunst das Soldaten- und Fallschirmjägerlied Auf Kreta im Sturm und im Regen aus dem Zweiten Weltkrieg. Für den Dienst im Forst waren sie zu allem bereit. Doch nach und nach stieß ihnen der Drill von Vorgesetzten auf, die als Offiziere gedient und deshalb einen Posten als Revierleiter errungen hatten, ganz gleich, wie es um ihr Forstwissen bestellt war. »Die führen sich auf wie kleine Herrgöttle«, spottete Walter. Bitterernste Konsequenzen daraus musste ein Forstlehrling ertragen, dem der Revierleiter untersagte, sich im tiefsten Winter daheim wärmere Stiefel zu holen. Die Erfrierungen, die der junge Mann damals in seinen Gummistiefeln davontrug, plagten diesen sein Leben lang. Walter und Karle waren entsetzt und achteten fortan wachsamer darauf, wie mit ihnen umgesprungen wurde. Förster Kopp im Steinwald bei Freudenstadt, zu dem Walter als 15-Jähriger in die Lehre als Waldarbeiter gekommen war, hatte keine solchen Machtspielchen nötig gehabt, erinnerte sich Walter.

[…]

1981 – »Saurer Regen über Deutschland.

Der Wald stirbt.«

Wenn Walter frühmorgens aus dem Haus ging und prüfend zum Himmel blickte, sah er manchmal ein Kolkrabenpaar über dem Kniebis kreisen. Dann glimmte ein stilles Glücksgefühl in ihm auf. Wenn der Frühling nahte, führten die Kolkraben bei ihren Balzflügen spektakuläre Spiele und ihr ganzes fliegerisches Können vor. Walter weckte das ganze Haus, damit Karin, die Jungs und auch die Urlaubsgäste, an die Karin eine Ferienwohnung vermietete, die Flugkünste der Raben bewundern konnten. Am interessiertesten waren die Urlaubsgäste. Bis kurz vor der Genickstarre schauten sie zu, wie sich die Raben in den Morgenhimmel hochschraubten und spektakulär wieder hinabstürzten, um just in dem Moment, in dem sie am Boden zu zerschellen drohten, abzudrehen, ein kurzes Stück auf dem Rücken weiterzufliegen und hinter den Baumwipfeln zu verschwinden. Mit lauten »Ahs!« und »Ohs!« blickten ihnen die Urlauber nach, während Walter ihnen erzählte: »Die Kolkraben beobachten alles, auch wenn man sie selbst nur ganz selten sieht. Abends, bei Einbruch der Dunkelheit, setzt sich ein Kolkrabe dem germanischen Göttervater Odin auf die Schulter und berichtet ihm, was tagsüber auf der Erde los war.«

Gleichzeitig sah Walter nun überall nur noch graue, gelbe Nadeln, wie Lametta herunterhängende Äste, lichte Kronen. Den Waldbauern ging es bald genauso. Ihr Erbe drohte dahinzuschwinden. Jahrhundertealte Bestände zeigten innerhalb kürzester Zeit eine Schwäche, die so noch keiner jemals beobachtet hatte.

Helmut Klein, der in Bayern mit dem BUND intensiv in die Waldpolitik eingestiegen war, lieferte Walter permanent die neuesten Erkenntnisse. Die Forschungsergebnisse der Wissenschaftler wurden immer eindeutiger und zugleich alarmierender: Durch die menschengemachte Luftverschmutzung versauerte der Boden nachweislich, darin stimmten die Forscher überein. Damit, so die erschreckende Prognose, schwanden die Überlebenschancen der Bäume. Innerhalb kürzester Zeit drohte der Schwarzwald zu versteppen.Der Göttinger Bodenkundler Professor Bernhard Ulrich prognostizierte 1981 im Hamburger Abendblatt: »Die ersten Wälder werden in den nächsten fünf Jahren sterben, sie sind nicht mehr zu retten.« Mittlerweile war jedem im Forst klar, den Waldbesitzern ebenso wie den Forstbeamten: Von alleine wird sich der kranke Wald nicht mehr erholen.

Von seiner Verwaltung fühlte sich Walter mit dem, was er draußen im Wald selbst sah und erlebte, dennoch nicht ernstgenommen. Er hatte erwartet, dass drinnen in den Amtsstuben seine Beobachtungen aufgegriffen und vom Forst Strategien entwickelt werden würden, um politische Entscheidungen zu forcieren, am besten auf internationaler Ebene. Solange Politiker wie Ministerpräsident Hans Filbinger meinten: »Nur dumme Fische sterben in verschmutzten Flüssen«, brauchte es deutliche Gegenstimmen und aufsehenerregende Aktionen wie die des Künstlers Heinz H. R. Deckert, der mit einem Schriftzug auf dem Neckar sichtbar machte: »Der Feind sind wir.« Angesichts der zunehmenden Verschmutzung von Luft und Wasser lag es für Walter auf der Hand: Man konnte nicht einfach alles laufen lassen, was mit dem Wirtschaftswunder angekurbelt worden war und sich durch den Konsumrausch in der Leistungsgesellschaft immer rücksichtsloser verselbstständigte. Seine Schlussfolgerung: »Wenn ich daran etwas ändern möchte, brauche ich ein Umdenken bei den Menschen. Nicht noch mehr neue Techniken!« Es brauchte ein Umdenken auf breiter Basis und Umweltschutz war das Gebot der Stunde.

Die besorgniserregenden ›Storchennester‹ an mittelalten oder gar jungen Tannen, eine große, nestartige, abgeflachte Kronenspitze, die darauf hindeutet, dass der Baum nicht mehr in die Höhe wächst, und die sich sonst nur bei alten Tannen bildet, sah man nur, wenn man den Blick hob und zu den Wipfeln aufschaute. Die Mühe musste man sich schon machen. Walter deutete deshalb bei Begehungen immer wieder in die Höhe. Doch seine Vorgesetzten, so kam es ihm vor, blickten nur leicht mitleidig auf ihn herab und meinten, der Forst werde es schon wieder richten. Das müsse erst gar nicht an die große Glocke gehängt werden, lautete der Grundtenor in der Behörde: Jetzt bloß nicht die Leute schalu machen!

Walter verstand es einfach nicht: Wollten oder konnten sie nicht sehen, dass möglichst schnell alle Menschen davon erfahren und etwas unternehmen mussten? Dass es um den Wald ging – nicht um sie oder ihn? Immer deutlicher bekam er die Grenzen der Hierarchie zu spüren.

Der Freudenstädter Forstdirektor Ulrich John konnte selbst sehen, dass die Fichtenkronen im Wald immer dürrer wurden. Das, so fertigte er Walter schroff ab, müsse der ihm nicht schon wieder sagen. Und es sei ja nicht zu übersehen: In den Stämmen vieler kranken Bäume bildete sich ein pathologischer Nasskern, der die Qualität minderte. Zudem blieb das Dickenwachstum der Bäume aus. Das wiederum hielt John für mehr als bedenklich: Wenn weniger zuwächst, lässt sich weniger Holz eingeschlagen. Die dünnen Jahresringe kündeten von wirtschaftlichen Einbußen in den folgenden Jahren. Im Oktober 1981 berichtete John dem Freudenstädter Stadtrat bei der jährlichen Waldbegehung: »Wenn das so weitergeht, wird der Stadtwald in den nächsten zehn Jahren fünf Millionen Mark weniger Einnahmen liefern als bisher.«

Für die Forstverwaltung war das Waldsterben so neu wie für ihn, bemerkte Walter. Mit so etwas Unbekanntem, Neuem wusste keiner so richtig umzugehen. Und schon gar nicht wusste die Forstverwaltung mit einem wie ihm umzugehen, der meinte, das Waldsterben betreffe mitnichten nur einen drohenden Wertverlust des Holzes, sondern die gesamte Lebenswelt Wald.

Forstdirektor John nahm Walter ins Gebet, redete ihm eindringlich ins Gewissen, er solle nicht alle ganz kirre machen mit seinem Waldsterben. »Mir ist schon klar, dass wir selbst wenig dagegen tun können«, lautete Walters direkte Antwort. Etwas beruhigt, lehnte sich John in seinem Stuhl zurück. Doch Walter legte nach: »Wir müssen an das Grundsätzliche. Wir müssen die Ursachen des Sauren Regens abstellen!«

Im Juli 1981 rief Bundesforstminister Josef Ertl zur Krisensitzung nach Bonn. »Wenn das so weitergeht, dann gnade uns Gott«, zitierte der Spiegel den Münchner Forstbotaniker Professor Peter Schütt. Die führenden Biologen, Botaniker, Meteorologen, Holzwirtschaftler, Bodenkundler, Chemiker und Forstbeamten stünden »vor einem Rätsel«, meinte Tagungsleiter Norbert Rehbock, Chef der Gruppe Forst- und Holzwirtschaft im Ministerium. Doch strengere Auflagen in der »Technischen Anleitung (TA) Luft« könnten »Arbeitsplätze und das Wachstum der Industrie gefährden«.

Walter brachte den druckfrischen Spiegel zur Dienstbesprechung mit und las laut daraus vor: »Der Göttinger Bodenkundler Professor Bernhard Ulrich, der seit Jahren die ›Deposition von Luftverunreinigungen‹ im Solling beobachtet, vertrat im Bonner Zirkel mit Verve seine These, dass die jährlich über drei Millionen Tonnen Schwefeldioxid aus den Schornsteinen der Industrie und Haushalten den Tod der Bäume verursachen.« Ein Kollege zog das Magazin, das er schon kannte, auf die andere Seite des Tisches: »Da steht aber auch: ›Dieser monokausale Erklärungsversuch wurde von Kollegen freilich als ›weitgehend spekulativ‹ abgetan und mit Beispielen aus der Forsthistorie zu falsifizieren versucht. Auch ohne Schwefeldioxid ist nämlich ein periodisch auftretendes – und von selber abklingendes – ›Tannensterben‹ aktenkundig.«

Die Meinungen im Freudenstädter Forstamt waren geteilt. Die einen hielten es mit Rehbock aus dem Forstministerium, der sich um Gelassenheit bemühte: »Etwas stirbt immer.« Die anderen mit Walter, für den feststand: Die Wissenschaftler haben recht, diese Krankheit ist menschengemacht. »Wenn der Mensch nichts macht, verreckt die Natur!«, rief er zornig.

Im November titelte der Spiegel: »Saurer Regen über Deutschland. Der Wald stirbt.« Damit war in der ganzen Republik bekannt: Es drohte »eine weltweite Umweltkatastrophe von unvorstellbarem Ausmaß«. Die Zeit der Mutmaßungen und Spekulationen sei vorbei, hieß es; mehr als alle anderen Belastungen zusammen – Wildverbiss, Rotfäule, Borkenkäfer – mache diese Fichtenkrankheit dem deutschen Wald zu schaffen. Die Hauptursache: Schwefeldioxid aus Ölheizungen, Auspuffrohren und den Schloten der Kraftwerke, Erzhütten und Raffinerien. Der »schwarze Atem« bedrohe die grünen Lungen des Landes. Schuld an der weit fortgeschrittenen Zerstörung, so brachten es die Spiegel-Journalisten auf den Punkt, sei der Schwefel – der mit seinem fauligen Geruch schon im Mittelalter als Erkennungszeichen des Teufels galt. »Er wird freigesetzt, wann immer fossiler Brennstoff verfeuert, verflüssigt, vergast oder verstromt wird.« Schwefeldioxid wiederum werde durch Sonnenlicht und Luftfeuchtigkeit in Schwefelsäure und schweflige Säure umgewandelt. Saure Wolken trügen das farblose Gift weiter, bis es vor allem an Berghängen, wie eben im Schwarzwald, abregne. Dort sammle es sich im Boden und führe letztlich zur Entstehung von aggressiven Aluminium-Ionen, mit tödlicher Wirkung: Das Aluminium vernichte Bodenbakterien und wirke im Nadelbaum als Zellgift. Die Folgen sah Walter täglich an seinen Tannen und Fichten im Wald: Die Rinde bröckelte, die Zweige nadelten, die Wipfel wurden schütter und graubraun. Aber auch an Laubbäumen in ganz Deutschland waren Symptome zu erkennen, klärte der Spiegel auf: in Form von braunstichigen und bereits im Sommer abgestorbenen Blättern.

Dabei ging es nicht mehr um romantische Vorstellungen vom Wald als Seelenlandschaft der Deutschen, sondern mehr und mehr um alles: die Luft, den Boden, das Wasser, die Grundlage allen Lebens. Die Umwelt rückte ins Zentrum der politischen Debatten, befeuert von der neugegründeten Partei Die Grünen, die sich vor allem auch der Anti-Atomkraft-Bewegung verschrieben hatten. In Bayern wetterte der CSU-Ministerpräsident Franz-Josef Strauß, wo er nur konnte, gegen die Partei, die sich »aus purem Unverstand« dieser sauberen Energie in den Weg stelle. In bayerischen Amtsstuben hing ein Plakat in schlichter Typografie: »Wald- und Naturfreunde sind für die Kernenergie«.

Die Kohlekraftwerke, da herrschte große Einigkeit, waren ein Problem. Denn wie sich nun im Harz und im Schwarzwald zeigte, halfen die hohen Schornsteine, die in den 1970er Jahren im Ruhrgebiet zum Zweck der Luftreinhaltung gebaut worden waren, nichts. Zwar konnten die Ruhrpottlerinnen jetzt wieder ihre weiße Bettwäsche an der Sonne trocknen, ohne dass sie hinterher grau war, doch die Hochschornsteinpolitik hatte das Problem nur verlagert, indem die Schadstoffe nun in höheren Luftströmungen bis in die Reinluftgebiete fernab aller Industrieanlagen getragen wurden.

Der Wind kommt im Schwarzwald hauptsächlich aus Nordwesten, Westen und Südwesten, das wusste Walter von der Jagd. Der Nordwestwind war es, der das unsichtbare Gift in sein Revier trug. Helfen konnten da nur Filter. Gute Filter. Regelrechte Entschwefelungsanlagen. Oder ganz einfach und viel besser, so befand Walter: »Wir brauchen eine Reduzierung der Schadstoffe! Und zwar europaweit.«

Walter Trefz geriet als Beamter zunehmend in ein Dilemma: Wenn in der Forstverwaltung über den Wald als konstanten Lieferanten von Bauholz gesprochen und dabei gar nicht gesehen wurde, welcher lebendige Organismus da auf eine wirtschaftliche Verhandlungsmasse reduziert wurde, stieß ihm das immer übler auf. Wenn er abends beim Ansitzen in der Stille über das Schweigen auf dem Forstamt nachdachte, überlegte und haderte er: Lag er falsch oder wurde er vielleicht doch vielmehr seinem Beamtenstatus gerecht, indem er – gemäß seinem Eid auf die Verfassung – der irrigen Meinung von Vorgesetzten widersprach? Die Wälder, wie der Kniebis-Förster sie sah, warnten jeden, der es sehen wollte klar und deutlich: Die Luft ist nicht mehr gut. »Das alles ist ungesund – für Pflanzen, Tiere und die Menschen«, fasste Walter zusammen.

Wann immer es sich anbot, lud er zu Waldführungen ein und begrüßte die Besucher mit den Worten: »Wir in Freudenstadt wollen nicht heimliche Hauptstadt werden, sondern ›heimelige Kleinstadt im Grünen‹ bleiben.« Unbekümmert folgten ihm die Leute in den Wald. Wenn er dann dort von kränkelnden Tannen und angegriffenen Fichten sprach, konnten sie zunächst gar nicht nachvollziehen, was ihn so in Sorge versetzte. Solange sie geradeaus in den Wald schauten, sahen sie nur: »Hier ist doch alles grün!« Wenn Walter sie dann nach und nach aufklärte, das Augenmerk auf gelb verfärbte Nadeln lenkte, auf die lichten Zweige unterhalb der Wipfel zeigte, waren die Leute schließlich ganz beklommen, wenn sie den Wald wieder verließen.

Diese Art der Waldführung mit Urlaubern, die ihren Ausgangspunkt häufig in Irma Dorkas Café am Kienberg nahm, gefiel nicht allen. Gastwirte und Waldbesitzer beschwerten sich beim Forstamt: Wie konnte dieser Trefz den Schwarzwald nur so schlechtmachen? Die ganze Gegend lebte doch von Urlaubern, die sich fernab aller Alltagssorgen erholen wollten. Was glaubte dieser Förster, wer er war?