Prolog

Die erste Symphonie beschäftigte Johannes Brahms mehrere Jahrzehnte lang. Schon 1854, da galt der Komponist noch als junges Talent, arbeitete er an einem großen Werk, das er schließlich, weil er nicht weiterkam, in ein Klavierkonzert verwandelte. Ein nächster Versuch, ein paar Jahre später, wurde zur Serenade reduziert. Weitere Nichtsymphonien folgten. Der Gedanke ließ Brahms nicht los, er wollte so sehr. Aber er verzweifelte an der verfluchten Symphonie, er träumte nachts von ihr, er fürchtete, der Tradition von Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven nicht gerecht zu werden.

Hoch waren die eigenen Ansprüche, hoch auch die Erwartungen anderer. Als er 1862 begann, intensiv an einer Komposition zu arbeiten, schrieb Clara Schumann, die berühmte Freundin, einen Brief an den nicht minder berühmten Geiger Joseph Joachim : »Johannes schickte mir neulich – denken Sie, welche Überraschung – einen ersten Symphoniesatz.« Doch die Arbeit an der Ersten geriet in den folgenden Jahren immer wieder ins Stocken. Wenn Freunde Brahms danach fragten, antwortete er nicht. Oder er sagte, es sei nun mal schwierig, auf einen Riesen wie Beethoven zu folgen. Noch Anfang der 1870er, da waren zwei Sätze fertig, erklärte er fast kindlich verzweifelt : »Ich werde nie eine Symphonie komponieren !« Erst 1876 war das Stück vollendet. Es wurde in Karlsruhe uraufgeführt und rasch als großer Wurf erkannt. Kritiker sahen die Symphonie Nr. 1 in c-Moll, Opus 68, als würdige Fortsetzung der Beethoven’schen Symphonik. Brahms’ Erste, so hieß es, sei in Wahrheit Beethovens Zehnte.

Bach, Beethoven und Brahms werden manchmal als die drei B bezeichnet. Die drei B verkörpern die goldene Zeit der deutschen Musik. Und Brahms, der Symphoniker, orientiert sich bewusst an den Errungenschaften seiner Vorgänger, er steht am Ende einer Epoche, er blickt zurück. Denn die Musiknation Deutschland hat ihren Zenit längst erreicht. Die Wirtschaftsnation Deutschland dagegen – und um diese soll es hier gehen – befindet sich am Anfang. In den zwei Jahrzehnten, die der Komponist Johannes Brahms benötigt, um eine einzige Symphonie zu komponieren, entstehen Hunderte von Unternehmen, die eine ganz eigene Kultur schaffen. Die Zeit, die Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzt und bis zum Börsenkrach von 1873 andauert, wird deshalb auch als Gründerzeit bezeichnet. Alfred Krupp in Essen und Werner von Siemens in Berlin sind Pioniere. Ihre Handwerksbetriebe wachsen zu gewaltigen Unternehmen heran, beschäftigen zunächst Hunderte, dann Tausende Mitarbeiter. Andere folgen. Die Farbenfabriken Bayer in Leverkusen, BASF in Ludwigshafen und Hoechst bei Frankfurt. Dann Dresdner Bank, Commerzbank und Deutsche Bank. Später, nach dem Börsenkrach, kommen Daimler, Allianz und Mannesmann hinzu. Das Erstaunliche ist : Die Konzerne, die sich damals entwickeln, bauen derart solide Strukturen auf, dass sie nicht bloß den Ersten Weltkrieg überstehen, sondern auch die Inflation, die Weltwirtschaftskrise und den Zweiten Weltkrieg.

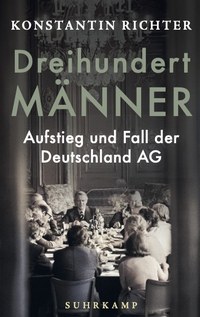

Die Ordnung, die dieser Langlebigkeit zugrunde liegt, ist von Beobachtern oft als »Deutschland AG« bezeichnet worden. Der Begriff steht für die personelle und wirtschaftliche Verflechtung einiger großer Banken, Versicherer und Industrieunternehmen, die über Aktienpakete aneinander beteiligt waren und sich auf diese Weise vor fremdem Einfluss schützten. Die führenden Vertreter trafen in Aufsichtsräten und anderen Gremien aufeinander, sie stimmten sich ab, sie sahen ihre Aufgabe darin, einen stabilisierenden Einfluss auf die Wirtschaft auszuüben.

Als Hochphase der Deutschland AG gelten die 1950er und 1960er Jahre, da kam man dem Ideal einer gefestigten Ordnung besonders nahe. Aber die Anfänge der deutschen Unternehmenskultur lassen sich bis in die Kaiserzeit zurückverfolgen, deshalb setzt auch dieses Buch dort ein. Walther Rathenau, der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft, kurz AEG, schrieb schon 1909 einen Aufsatz über die »dreihundert Männer«, die sich alle kannten und gemeinsam über das Schicksal der Wirtschaft entschieden.

In der klassischen Musik gibt es etwas, das als deutscher Klang wahrgenommen wird. Dieser Klang ist weich und dunkel. Ein intransparentes Konglomerat verschiedener Stimmen, die zu einem größeren Ganzen verschmelzen. Die Berliner Philharmoniker unter Wilhelm Furtwängler oder Herbert von Karajan kultivierten den deutschen Klang. Etwa wenn sie die Erste Symphonie von Brahms spielten. Vor einiger Zeit aber hat ein Musikkritiker das Verschwinden des deutschen Klangs beklagt. Der Einfluss ausländischer Dirigenten wie Simon Rattle hätte dem Sound ein Ende bereitet, der »seelensuchende, romantische Ton« sei den Berlinern abhandengekommen. So also schrieb der Kritiker – und wurde aufgrund dieser Deutschtümelei heftig angegriffen.

Auch in den Aufsichtsräten und Vorständen, in den Betriebsräten und Belegschaften deutscher Unternehmen hat es lange einen bestimmten Sound gegeben, der sich von der ausländischen Konkurrenz deutlich abhob. Man kann die Merkmale des typisch deutschen Unternehmens benennen, ich komme später darauf zurück. Und hier zumindest ist es wirklich so : Den deutschen Klang gibt es nicht mehr. Denn die Struktur von miteinander verbundenen Finanz- und Industrieunternehmen ist in den letzten paar Jahrzehnten entflochten und zum Großteil aufgelöst worden. Einige der Unternehmen, die so lange bemerkenswert stabil geblieben sind, wurden von anderen Unternehmen übernommen und aufgelöst. Andere haben ihrerseits im Ausland akquiriert, insbesondere in den USA, und die Bindung an die Heimat ein Stück weit verloren. Wieder andere haben traditionsreiche Kerngeschäfte abgestoßen und neue dazugekauft, so dass sie kaum noch wiederzuerkennen sind. Eine Mehrheit der Aktien großer deutscher Unternehmen befindet sich in der Hand ausländischer Anleger. Die deutsche Wirtschaft steht heute vor einer höchst ungewissen Zukunft. Sie muss sich einer Vielzahl von mittel- und langfristigen Herausforderungen stellen. Die demografische Entwicklung und der Fachkräftemangel, die Knappheit von Ressourcen und die Energiewende, der technologische Wandel und die großen Unternehmen aus China, der Aufstieg der Populisten und die Rückkehr der Freihandelsgegner. Auf die alten Strukturen aber, die den großen Unternehmen in früheren Krisen Sicherheit geboten haben, können sie nun nicht mehr zurückgreifen.

Man muss den Verlust der Ordnung nicht bedauern, muss die Atmosphäre, die in den Konzernen herrschte, nicht vermissen. Streng hierarchisch waren sie, wenig offen für Außenseiter oder Andersdenkende, geprägt von den persönlichen Beziehungen einiger mächtiger Bankiers und Unternehmer. Der Niedergang dieser Netzwerke erscheint aus heutiger Sicht fast unumgänglich, die dreihundert Männer passten nicht länger in die Zeit, auf die drängenden Probleme der globalisierten Gegenwart hätten sie womöglich keine Antworten. Tatsache ist aber auch, dass die großen Unternehmen, genau wie die Symphonien von Brahms, ein Stück deutscher Kultur darstellen. Und dass eine solche Kultur einen Nachruf verdient. Denn wenn man die einzelnen Unternehmensgeschichten zusammensetzt, entsteht eine epische Geschichte, die in vielerlei Hinsicht die Geschichte der Nation widerspiegelt. Sie soll hier erzählt werden. Es ist die Geschichte vom Aufstieg und vom Fall der Deutschland AG.

Erstes Buch 1870-19141

Gründerjahre

Im August 1870 schifft sich in Shanghai ein melancholischer Bankier auf einem französischen Paketdampfer ein. Sein Ziel ist Berlin. Dort, in der preußischen Hauptstadt, soll er Direktor einer noch jungen und kleinen Bank werden, die ein paar Monate vorher gegründet worden ist. Sie heißt, nicht ganz unbescheiden, Deutsche Bank. Hermann Wallich ist 36 Jahre alt. Er stammt aus einer orthodox- jüdischen Familie in Bonn. Nach einer Banklehre hat er zunächst in Paris gearbeitet und sich dann entschlossen, auf die Île de la Réunion zu ziehen. Die vulkanische Insel liegt im Indischen Ozean, siebenhundert Kilometer östlich von Madagaskar. Wallich soll sich im Auftrag der Pariser Bank Comptoir d’Escompte um die Geldgeschäfte der Kreolen kümmern, der französischstämmigen Siedler, die mit Hilfe afrikanischer Arbeitskräfte riesige Zuckerplantagen bewirtschaften. Wallich geht wandern. Wallich isst Ananas und Palmenherzen. Wallich schaut den Afrikanern dabei zu, wie sie den Sega aufführen, einen Tanz »voll von Originalität und besonderer Geschmeidigkeit«, wie er später schreibt. »Nicht Kunst inspiriert diesen Tanz, sondern Leidenschaft und Liebe.«

Doch wird Wallich in den Tropen nicht glücklich. Die alteingesessenen Familien, denen er Kredit gibt, haben wenig Sinn fürs Geschäftliche. Eine Serie von Missernten, die Abschaffung der Sklaverei, die Konkurrenz durch europäischen Rübenzucker – all das hat ihnen zu schaffen gemacht, so dass Wallich vor allem damit beschäftigt ist, Schulden einzutreiben. Und immerzu gibt es Ärger. Als ihn ein vornehmer, aber insolventer Schuldner zum Duell fordert, antwortet Wallich, er stehe zur Verfügung, allerdings solle der Mann zuerst das Geld deponieren.

13Wallich ist ein zurückhaltender Mann, brav gescheitelt, weiche Züge, ein gepflegter Schnurrbart. Er wäre wohl gern ein anderer gewesen, ausgelassener, spontaner, nicht so verdammt gewissenhaft. Wehmütig schreibt er in seinen Erinnerungen, dass er in den Tropen seine besten Jahre vergeudet habe : »Die fortwährende Sorge um das mir anvertraute Interessengebiet ließen mich vor der Zeit alt und ernst werden und verhinderten mich, den Anteil an den Freuden der Jugend und der Geselligkeit zu nehmen, der meinen Jahren zukam.« Auch in Shanghai, der nächsten Station der Wanderjahre, wird Wallich nicht zum Hedonisten. Im fruchtbaren Jangtse-Delta haben englische Kaufleute eine luxuriöse Handelsmetropole aufgebaut, sie importieren Opium und exportieren Seide und Tee. Die freie Zeit vertreiben sie sich mit Regatten, mit Cricket und Pferderennen. Wallich nimmt daran kaum teil, er fühlt sich oft matt, vermisst Europa und hofft, dass ihn die Franzosen nach Paris zurückholen. Stattdessen kommt das Angebot der neu gegründeten Deutschen Bank Actien-Gesellschaft.

Die Fahrt mit dem französischen Paketdampfer macht Wallich als einziger Deutscher. Als er in Shanghai aufbricht, weiß an Bord noch niemand, dass Frankreich Preußen den Krieg erklärt hat. Das Schiff legt in Hongkong an. Die Nachricht verbreitet sich rasch. Die Franzosen geben sich siegesgewiss, sie sprechen Wallich ihr Mitgefühl aus. Doch als in Singapur, in Ceylon und in Aden immer weitere Meldungen von deutschen Siegen eintreffen, kippt die Stimmung. Der Versorgungsoffizier kündigt an, er werde von nun an täglich drei Preußen verspeisen. Der vorsichtige Wallich beschließt, die Weiterfahrt ohne Franzosen zu machen. Mit einem Fischerboot setzt er nach Suez über, nimmt die Eisenbahn nach Alexandria und den Dampfer über das Mittelmeer.