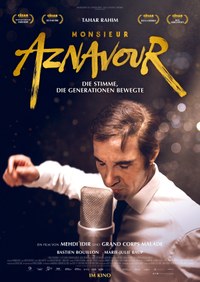

IHR FILM IST SOWOHL EIN BIOPIC ALS AUCH EINE HOMMAGE, DIE VON BEWUNDERUNG GEPRÄGT IST, WIE AUCH DER TITEL „MONSIEUR AZNAVOUR“ ANDEUTET. WAS BEDEUTET CHARLES AZNAVOUR FÜR SIE? UND WELCHE ERINNERUNG HABEN SIE AN IHN?

Grand Corps Malade: Im „Monsieur“ unseres Titels, den wir nüchtern halten wollten, hört man die Größe dieser Persönlichkeit. Denn ja, Charles Aznavour war ein echter „Monsieur“. Als Autor, Komponist und Interpret mit einer internationalen und beständigen Karriere ist er vielleicht der größte Star des französischen Chansons. Ich bewundere ihn sehr als Künstler und als Mensch, den wir kennenlernen durften, mit dem ich die Ehre hatte, zu singen, und mit dem wir viel Zeit verbracht haben. Seine Energie hat uns getragen. Er war sehr lustig, liebte es, kleine Scherze und Wortspiele zu machen. Er war ein guter Beobachter, neugierig auf alles und sehr aufmerksam gegenüber jungen Talenten, neuen Trends und Technologien; er interessierte sich für Rap, Slam...

Mehdi Idir: ...sogar für Mode! Einfach alles! Er war auch ein respektvoller Mensch, der jeden siezte, außer die Leute, die er schon lange kannte. „Monsieur“ bezieht sich auch auf die französische Verankerung dieses Künstlers, der als Kind Geflüchteter in der ganzen Welt bekannt wurde; dieser Titel drängte sich für diesen Film auf, der hoffentlich international bekannt wird.

WIE REAGIERTE CHARLES AZNAVOUR; ALS ER VON IHREM PROJEKT HÖRTE?

Grand Corps Malade: Er befürwortete das Projekt und war unser bester Berater! Wir alle waren an demselben Ansatz interessiert: über seine ersten Erfolge, seine schwierigen Jahre und seine Zeit an der Seite von Edith Piaf zu berichten. Charles hätte sich sogar gewünscht, dass die Geschichte hier endet. Aber wir wollten auch von seinem Umschwung zum Erfolg erzählen, von seinem magischen Jahrzehnt in den 1960er Jahren, in dem er seine großen Hits schrieb, damit die Zuschauer auch das Vergnügen haben, sie zu hören.

Mehdi Idir: Charles hat unser Film Lieber Leben sehr gut gefallen. Wie man im Film sieht, war er immer darauf bedacht, den Jüngeren eine Chance zu geben. Zufällig verstarb er an dem Tag, an dem wir uns alle verabredet hatten, um die Produktion von Monsieur Aznavour zu starten. Wir legten das Projekt auf Eis, drehten La Vie Scolaire – Schulalltag und kamen dann wieder darauf zurück.

WIE SIND SIE ANGESICHTS DES UMFANGREICHEN ARCHIVMATERIALS VORGEGANGEN, UM DAS DREHBUCH FAKTISCH ZU UNTERMAUERN?

Grand Corps Malade: Wir mussten alles lesen, angefangen bei seinen beiden Autobiografien und den journalistischen Werken, seine 1.200 Lieder anhören, alle Dokumentarfilme und Interviews ansehen und dann eine Auswahl treffen. Bei den Liedern wollten wir, dass man seine Klassiker, aber auch weniger bekannte Titel zu hören bekommt. Wir hatten auch das Glück, Zugang zu seinen Archiven zu erhalten und mit seinen Verwandten und Mitarbeitern zu sprechen, die uns alle ihr Vertrauen geschenkt haben.

Mehdi Idir: Das Drehbuch umfasste mehr als 200 Seiten, was einem vierstündigen Film entspricht! Wir mussten sowohl beim Schreiben als auch beim Schneiden kürzen, uns auf das Wesentliche seines Lebenslaufs konzentrieren und darauf achten, dass die Erzählung einen Rhythmus hat.

DIE BEZIEHUNG VON MONSIEUR AZNAVOUR ZU ZEIT UND RAUM IST VIEL UMFASSENDER ALS DIE VON LIEBER LEBEN UND LA VIE SCOLAIRE – SCHULALLTAG. WIE HABEN SIE DIE STRUKTUR AUFGEBAUT UND ENTSCHIEDEN, WAS AUSGELASSEN WIRD?

Mehdi Idir: Als wir die Zeitachse von Aznavours Leben erstellten, ergab sich sofort eine Strukturierung in fünf Kapitel. Wir wussten zudem, dass wir über ein Budget verfügten, das es uns erlaubte, insbesondere bei den Kulissen großzügig zu sein. Die Fülle, die im Bild zu sehen ist, spiegelt den Reichtum wider, der in Aznavours Leben herrscht. Unsere ersten beiden Filme waren eher einfach gestrickt, und dieser Film erlaubte es uns, auf allen Gestaltungsebenen ein wenig größer zu denken.

Grand Corps Malade: Die Kapiteleinteilung ermöglichte es uns, mit Auslassungen umzugehen, und den Zuschauer so nicht zu verlieren. Uns gefiel auch die Idee, jedes Kapitel nach dem Titel eines seiner Lieder zu benennen, um zu zeigen, wie sehr sie von seinem Leben geprägt sind. Das erste heißt „Les Deux Guitares“, das er natürlich als Erwachsener schrieb, das aber von seiner Kindheit erzählt. Dasselbe gilt für „La Bohème“, das er in den 1960er Jahren schrieb und das seine Jugend beschreibt.

BEHARRLICHKEIT, MUT UND SELBSTVERTRAUEN SIND THEMEN, DIE SICH DURCH ALLE IHRE FILME ZIEHEN. HIER BETONEN SIE DIE HEROISCHE ART UND WEISE, MIT DER CHARLES AZNAVOUR HINDERNISSE UND DEMÜTIGUNGEN ÜBERWUNDEN HAT...

Grand Corps Malade: Wenn man sich mit dem Werdegang von Charles Aznavour beschäftigt, kommt man nicht umhin, diese außergewöhnliche Willenskraft zu bemerken – die man zugegebenermaßen auch bei einigen unserer Figuren in Lieber Leben oder bei den Ersteinstellungsverträgen in La Vie Scolaire – Schulalltag wiederfindet. Charles war der Sohn von Staatenlosen, lebte in Armut, war nicht besonders groß und hatte eine heisere Stimme, und trotz dieser Benachteiligungen ging er in die Geschichte des französischen Chansons ein. Er hat es verstanden, verschlossene Türen einzutreten, die harsche Kritik an ihm zu ignorieren, die rassistischen Äußerungen, denen er ausgesetzt war – man kann sich nicht vorstellen, welche Bezeichnungen in der Presse an ihn gerichtet wurden, es war sehr heftig! Sogar seine Augenbrauen wurden verspottet!

IN DEN ERSTEN SZENEN ZEIGEN SIE DIE FREUDE, DIE IN DER FAMILIE AZNAVOURIAN VORHERRSCHT, UND VERWEBEN EINE PARTYSEQUENZ MIT ARCHIVAUFNAHMEN, DIE VOM ARMENISCHEN EXIL ERZÄHLEN. DIESES GEFLECHT ERZEUGT EINEN EMOTIONALEN KONTRAST.

Grand Corps Malade: Die stets präsente Fröhlichkeit ist eine Tatsache, die in den biografischen Schriften über Aznavour erwähnt wird. Für uns war es wichtig, die Tanzszene mit einem dramatischen Exodus-Archiv zu parallelisieren. Es erzählt von dem Lebensmut dieser Familie und der Persönlichkeit von Aznavours Eltern, die ihnen half, das Schlimmste zu überwinden. Sein Vater war ein äußerst fröhlicher Mann, der ständig sang. In ihrem Haus wurde oft gefeiert. Charles wuchs in diesem Umfeld auf, in dem die Freude dem Elend den Rang ablief.

Mehdi Idir: Schon im Drehbuch stand, dass wir Bilder vom Völkermord an den Armeniern verwenden wollten, aber wir waren uns sicher, dass wir keine finden würden. Dokumentarfilmer wurden mit der Suche beauftragt und kamen mit unveröffentlichtem Material aus der ganzen Welt zurück. Beim Schnitt verwendeten wir auch Archivmaterial, das uns von Aznavours Familie zur Verfügung gestellt wurde. Charles hatte sein ganzes Leben lang aus Spaß gefilmt – seine erste Kamera hatte er 1948 von Edith Piaf geschenkt bekommen – und wir verfügten so über stundenlanges Filmmaterial, das er gedreht hatte. Aus diesen Aufnahmen entstand der Dokumentarfilm Le Regard de Charles, der von seinem Wunsch, alles zu filmen, erzählt.

SIE GEBEN DER FIGUR DES PIERRE ROCHE, DIE HEUTE NUR NOCH WENIGEN BEKANNT IST, VIEL RAUM.

Mehdi Idir: Wir lieben diesen Charakter, der eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Charles gespielt hat. Bastien Bouillon ist über sich hinausgewachsen. In seiner Stimme, seinen Gesten und seiner Körperhaltung ist er der Pierre Roche unserer Träume.

Grand Corps Malade: Er ist auch eine Figur, die es ermöglicht, in das Drama einen Hauch von Komik einzubringen, was allen unseren Filmen eigen ist. Vor allem seine Vorliebe für Frauen bringt einen zum Schmunzeln.

IN EINER SEHR SCHÖNEN SZENE ZEIGEN SIE, WIE CHARLES AZNAVOUR EINEM TRAVESTIE-KÜNSTLER BEIM SINGEN ZUSIEHT. DAS IST DIE GEBURTSSTUNDE DES LIEDES COMME ILS DISENT.

Grand Corps Malade: Charles Aznavour beobachtete die Menschen und war in der Lage, Details zu erkennen, die er universell nutzbar machen konnte. Die Stärke von „Comme ils disent“ liegt darin, dass er über Homosexualität spricht, indem er die Geschichte eines Mannes erzählt. Charles war einer der Ersten, der ein Chanson über dieses Thema schrieb, und dieses Lied sorgte später für Diskussionen. Viele seiner Texte handeln von der Liebe, und jedes Mal findet er einen Winkel, ein Detail, das er hervorhebt – die oft sehr berührend sind.

Mehdi Idir: Je mehr er an diesem Sinn für Details arbeitete, desto näher fühlten sich die Menschen ihm. Er war sehr gut darin, die Realität zu beschreiben. Er konnte „ich“ sagen, seinen Texten Substanz verleihen und die Herzen von Menschen auf der ganzen Welt berühren. Dies rührte von seiner scharfen Beobachtungsgabe her.

WAR TAHAR RAHIM VON ANFANG AN IHR FAVORIT FÜR DIE ROLLE DES CHARLES AZNAVOUR?

Mehdi Idir: Wir haben früh mit der Arbeit am Casting begonnen, da es viele Rollen zu besetzen gab und wir Schauspielerinnen und Schauspieler finden mussten, die echten Menschen körperlich ähnelten. David Bertrand, unser Casting-Director, flüsterte uns die Idee von Tahar Rahim ein, mit dem wir übrigens eng befreundet sind. Tahar schaute uns zunächst entgeistert an. Er sah sich dann aber tagelang Dokumentarfilme und Interviews an und rief uns zurück, um uns mitzuteilen, dass er glaube, die richtige Stimme zu finden, und dass er dabei sei.

Dann war da noch die Frage des Alters. Wir führten für die ersten Szenen Verjüngungstests durch, die sehr gut funktionierten. Tahar nahm sofort Gesangs-, Tanz- und Klavierunterricht, um der Figur so gerecht wie möglich zu werden. Wir ließen ihn jeden Schritt des Drehbuchs lesen und besprachen mit ihm jede Szene. Es war das erste Mal, dass er und wir auf diese Weise arbeiteten. Tahar schlug uns bestimmte Spielweisen vor, die die Farbe unserer Szenen beeinflussten. So gingen wir Hand in Hand voran.

Grand Corps Malade: Tahar hat sowohl Talent als auch eine chamäleonartige Seite, die ideal für diese Rolle ist und die wir zum Beispiel in der Serie Die Schlange beobachten konnten. Wir wussten, dass er auf der Leinwand nicht wiederzuerkennen sein kann, dass er seine Sprache und seine Gestik verändern kann. Nur wenige Schauspieler sind in der Lage, sich selbst so sehr zu vergessen, um eine Figur zu verkörpern. Seine Leistung war beeindruckend: Tahar sprach vor den Dreharbeiten monatelang wie Aznavour – nonstop, auch mit seiner Familie und seinen Freunden! Er hat der Figur Menschlichkeit verliehen und sie liebenswert gemacht, selbst wenn er seine Familie vernachlässigt, denn Tahar hat sie mit all ihren Fehlern und ihrer Zerbrechlichkeit verkörpert.

WIE HABEN SIE SICH DIE WEITERE BESETZUNG VORGESTELLT?

Mehdi Idir: Neben Tahar Rahim und Bastien Bouillon, von dem wir bereits gesagt haben, wie ideal er für die Rolle des Pierre Roche ist, suchten wir nach weiteren professionellen Schauspielern, die noch etwas unbekannter waren. Wir haben ein langes Casting durchgeführt, um diese namhaften Rollen zu finden.

Grand Corps Malade: In der Rolle der Édith Piaf hat uns Marie-Julie Baup beeindruckt. Wir hatten sie in ihrem Theaterstück Oublie-moi spielen sehen. Die Herausforderung war groß: Sie musste aus dem Schatten von Marion Cotillard treten, und sie schaffte es, die Piaf auf ihre Weise zu interpretieren, ohne sie zu karikieren. Sie konnte ihr auch den Humor verleihen, der sie auszeichnete, denn Charles erzählte, dass sie immer einen Witz machte. Marie-Julie konnte die Kontraste von Piaf einfangen, die in der Lage war, mit ein und demselben Wort eine Ohrfeige zu geben und eine Liebkosung auszusprechen.

Camille Moutawakil, die Aznavours Schwester Aïda spielte, war eine glückliche Entdeckung. Sie verlieh der Figur einer kühnen Frau, die vor nichts Angst hatte und ihren Bruder sehr liebte, eine besondere Note.

Mehdi Idir: Für die Familie war es uns wichtig, Schauspieler mit armenischer Herkunft zu finden. Diese Gemeinschaft musste im Film präsent sein, vor allem im Hinblick darauf, dass Charles mit Tahar Rahim von einem algerischstämmigen Schauspieler verkörpert wurde.

WIE HABEN SIE MIT IHREN DARSTELLERINNEN UND DARSTELLERN GEARBEITET?

Grand Corps Malade: Wir beide lieben es, die Schauspieler anzuleiten. Wir sehen sie immer alle im Vorfeld, auch diejenigen, die nur einen Satz im Film sagen. Wir mögen es, wenn jeder Schauspieler seine Partner vor den Dreharbeiten treffen kann. Das ist geselliger und spart Zeit am Set.

WIE HABEN SIE SICH DIE KULISSEN UND KOSTÜME VORGESTELLT?

Mehdi Idir: Wir hatten ein echtes Champions-League-Team dabei! Bei einem historischen Film wie diesem ist die Recherchearbeit im Vorfeld unerlässlich und setzt voraus, dass nichts dem Zufall überlassen wird. Wie sahen die Vorhänge in den Theatersälen damals aus? Wie wurden sie geschlossen? Man musste sich bei Fachleuten informieren und in Büchern nachschlagen. Dasselbe gilt übrigens auch für die Sprache: Wann hat man angefangen, „Okay“ zu sagen? All diese Fragen mussten wir uns stellen, und wir haben übrigens alle unsere Dialoge einem Historiker vorgelegt.

Auch die Kostüme erforderten viel Arbeit. Sie mussten sich mit dem Werdegang der Figuren entwickeln. Charles trägt am Anfang zum Beispiel Kleidung aus Altkleidern, daher sind sie zu weit. Auch jedes Requisit erzählte etwas. Jedes Gewerk hat sehr präzise gearbeitet, damit alles stimmte, und es war sehr bereichernd für uns, mit diesen Profis zusammenzuarbeiten.

Grand Corps Malade: Wir haben sowohl in Studios als auch vor realen Kulissen gedreht. Stéphane Rozenbaum und sein Team haben Kulissen mit beweglichen Wänden gebaut und dabei unsere Kamerabewegungen im Kopf gehabt. Das war ein echter Luxus für uns.

IN EINIGEN SZENEN SIEHT MAN, WIE SIE HINTER DER KAMERA JUBELN. SIE WAGEN PLANSEQUENZEN, SCHWUNGVOLLE BEWEGUNGEN UND GEWAGTE ÜBERGÄNGE. WIE HABEN SIE SICH BEI DER REGIE ENTSCHIEDEN?

Grand Corps Malade: Der Film enthielt viele Auftrittssequenzen und wir wollten Charles Aznavour jedes Mal auf eine andere, originelle Art und Weise filmen. Die stilistischen Entscheidungen sollten den verschiedenen Etappen seiner Karriere entsprechen. Mehdi hat mich oft auf der Bühne gefilmt. Wir wissen, was es bedeutet, vor einem Publikum zu stehen und Lampenfieber zu haben. Mit unseren Aufnahmen wollten wir diese Gefühle wieder aufleben lassen, damit das Publikum sich in die Haut von Aznavour versetzen kann.

Mehdi Idir: Schon beim Schreiben hatten wir im Kopf, wie wir die Sequenzen filmen würden. Da wir viele Musikvideos gedreht haben, waren wir geübt, aber hier verfügten wir über die nötigen Mittel, um die Umsetzung spektakulär zu gestalten. Als sich Aznavours Karriere weiterentwickelte, mussten wir abwägen, wie weit wir uns von der Figur entfernen sollten. In der entscheidenden Szene von J'me voyais déjà wollten wir sie zum Beispiel in einer Plansequenz drehen. Sie sollte zuerst die Unsicherheit der Anfänge und dann den Erfolg erzählen – alles in einer einzigen Einstellung. Hier haben uns unsere Aufnahmen und Clips geholfen. Wir haben zum Beispiel die Spidercam verwendet, mit der Fußballspiele oder Konzerte gefilmt werden, und die es uns ermöglicht hat, die gewünschten Bewegungen für bestimmte Sequenzen zu machen.

WIE HABEN SIE MIT LICHT UND FARBGESTALTUNG GEARBEITET?

Grand Corps Malade: Wir mussten darauf achten, jedes Kapitel zu differenzieren und eine Weiterentwicklung spürbar zu machen. Am Anfang dominieren die Brauntöne: Wir zeigen ein schmutziges Paris, denn in den 1930er Jahren war dort keine einzige Wand sauber! Während des Krieges bleiben die Farben dunkel und Grün setzt sich durch, dann kommt Rot hinzu. Die Farben ändern sich mit den verschiedenen Kapiteln in Aznavours Leben, das von Armut zu Reichtum führt.

Mehdi Idir: Bei den Bildern wollten wir eine besondere Körnung. Wir haben uns mit vielen Kameraleuten getroffen und uns für Brecht Goyvaerts entschieden. Er hatte an der Serie Paris Police 1900 gearbeitet und sein Bild hatte uns begeistert. Brecht ist wahnsinnig talentiert.

INDEM MAN SEINEN WEG ALS IMMIGRANT ERZÄHLT, ER, DER SPÄTER FRANKREICH IN DER GANZEN WELT VERTRETEN HAT; INDEM MAN AN SEINE VERTEIDIGUNG VON HOMOSEXUELLEN UND VON ZURÜCKGELASSENEN ERINNERT – IST DIESER FILM NICHT AUCH EINE POLITISCHE GESTE IHRERSEITS?

Grand Corps Malade: Das ist das Spannende an Charles: Er ist nie offiziell einer Partei beigetreten, und doch hat er in seinem Werk Stellung bezogen, wie z. B. „Ils sont tombés“ oder „Comme ils disent“ belegen. Für uns ist es zwangsläufig eine politische Geste, den Film mit diesen Bildern des Völkermords zu beginnen und ihn mit der Stimme von Nachrichtensprecherin Claire Chazal zu beenden, die betont, dass Aznavour, der Sohn von Einwanderern und Staatenlosen, zu einem der Symbole der französischen Kultur geworden ist.

Dieser Satz ist nicht der Kommentar eines Journalisten, den wir übernommen haben – er stammt von uns. Und wir haben Claire Chazal, die so viele Jahre lang zu so vielen Franzosen gesprochen hat, gebeten, ihn vorzulesen.