Aus den Ergebnissen der Landtagswahlen in Thüringen sticht quer durch alle Altersgruppen die große Zahl der Männer hervor, die der AfD ihre Stimme gegeben haben. In jeder Kohorte unterhalb von 60 Jahren schneidet die AfD bei Männern deutlich stärker ab als bei weiblichen Wählerinnen. So entschieden sich 30 Prozent der Männer zwischen 18 und 24 Jahren für die AfD – jedoch nur 14 Prozent der Frauen. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 hat die AfD bei den männlichen Jungwählern (18-24 Jahre) um elf Prozent zugelegt. Zieht man Indikatoren wie die Zugehörigkeit zu sozialen Milieus hinzu, ergibt das Bild einer sich verfestigenden männlichen Wählerschaft der AfD, die quer durch alle Milieus verläuft – jedoch einen

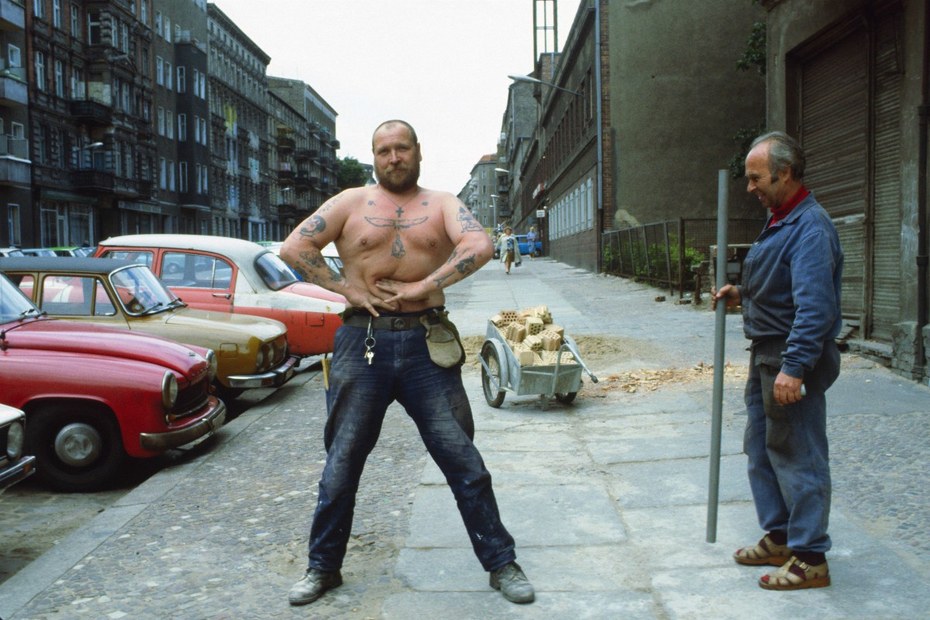

ählerschaft der AfD, die quer durch alle Milieus verläuft – jedoch einen deutlichen Schwerpunkt unter Arbeitern hat.Die Affinität männlicher Wähler zu Politik und Lebensweltangeboten der Rechten ist ein seit langem nachweisbares Phänomen, das sich ebenfalls in den Wahlergebnissen rechter Parteien anderer europäischer Länder und den USA widerspiegelt. Die Erklärungen für die gegenüber Frauen deutlich erhöhte Zustimmungsbereitschaft von Männern zu rechten Einstellungen, Thesen und mitunter auch den damit einhergehenden sozialen Praxen sind mannigfaltig. Häufig werden sie als eine Reaktion auf den durch die Globalisierung bedingten Umbau der Industriegesellschaft interpretiert. Dies habe bei Männern eine Habitus- und Statusunsicherheit ausgelöst. Die wiederum seien als Krisen männlicher Sozialisation und des Erwerbs sozialer Anerkennung über körperliche Arbeit zu verstehen. Anders als Frauen tun sich Männer mit der psychosozialen Verarbeitung individueller und kollektiver Identitätskrisen schwerer. Oder beantworten sie mit Formen der Regression, einer Rückbesinnung auf Werte, Einstellungen und soziale Praxen, die ihnen vermeintlich traditionelle, vom Patriarchat geprägte Rollenmodelle der Erwerbsarbeit und gesellschaftlicher Anerkennung versprechen.Die durchaus intergenerationelle Erfahrung männlicher Wähler in Ostdeutschland ist von umfassenden ökonomischen und kulturellen Umbrüchen geprägt. Männliche Sozialisationsmodelle in der ostdeutschen Gesellschaft, die ihrem soziokulturellen Charakter nach – und nicht nur ideologisch vorgegeben – eine Arbeitsgesellschaft war, brachen binnen zweier Jahre – zwischen 1990 und 1992 – zusammen. Männer, die aus ihrer zum Teil sehr schweren körperlichen Arbeit auch dann soziale Anerkennung und Statussicherheit schöpften, wenn diese – wie so oft in der DDR – objektiv gesehen ineffizient war, verloren mit ihrer Arbeit nicht nur den Lohnerwerb, sondern vielmehr ein ganzes Geflecht sozialer Beziehungen und die aus diesem resultierende Anerkennung. Kulturelle Leitbilder einer ganzen Gesellschaft veränderten sich binnen kurzer Zeit. Vom Arbeiter, der im Schweiße seines Angesichts Werte schaffte, zum allzeit flexiblen, smarten Angestellten, der auf alle an ihn gestellten Herausforderungen mit Eigeninitiative antwortet. Diese Anforderungen nicht erfüllen zu können ist die Erfahrung einer ganzen Generation von Erwerbstätigen in Ostdeutschland.Die Annahme, diese Krise ostdeutscher Männlichkeit sei auf eine eingrenzbare Generation innerhalb der Industriearbeiterschaft und deren Umfeld beschränkt geblieben, geht fehl. Ob Lehrer, Lehrmeister oder Fußballtrainer – die, die in den 1990er und frühen 2000er Jahren Jugendliche waren, registrierten sehr genau den Habitus- und Statusverlust ihrer Väter und Lehrer – und damit einhergehend den Verlust der Deutungs- und Handlungsgrundlagen für ihr eigenes Leben.Die soziale Frage wurde von Rechts besetztEng verknüpft mit diesen Prozessen gegen Ende der DDR und der Phase der gesellschaftlichen Transformation in den 1990er und frühen 2000er Jahren war der Aufstieg einer rechten Jugendkultur, die im Gewand der – ursprünglich nicht genuin rechten – Kultur der Skinheads in Ostdeutschland zeitweise eine nahezu hegemoniale Anziehungskraft ausübte. In ihr fanden traditionelle männliche Rollenmodelle mit dem Habitus der Working Class-Jugend zusammen mit rassistischen und autoritären Einstellungen zu einer gewalttätigen Praxis, die in rassistisch motivierten Ausnahmezuständen wie Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen gipfelte. Als sich – noch vor den ersten Wahlerfolgen der AfD im Osten – ab 2014 eine erneute Phase rechter Mobilisierung abzeichnete, konnten deren Erzählungen auf die Mobilisierungs- und Abwehrformate gegen Migranten aus eineinhalb Jahrzehnten zurückgreifen. In diesen Mobilisierungszyklus fielen auch die ersten Erfolge der AfD.Die ab 2015 erneut einsetzende Ethnisierung der sozialen Frage in Ostdeutschland wirkte wie ein Katalysator für die zunehmende Reichweite rechter Deutungsangebote. Die Erfahrung – oder auch nur die projektive Wahrnehmung –, von der Teilhabe am wirtschaftlichen Aufschwung abgeschnitten zu sein, setzten die potentiellen Wähler der AfD ins Verhältnis zu ihrer Wahrnehmung des politischen Handelns gegenüber Asylsuchenden. Plötzlich schienen Asylbewerber jenen Zugang zu sozialen und finanziellen Ressourcen zu erhalten, der anderen im Osten mit Blick auf niedrige Löhne oder gar Hartz IV über Jahre verwehrt geblieben war. Der humanitär gebotene, vermeintlich leistungs- und voraussetzungslose Zugang von Flüchtlingen zu Sozialleistungen verbitterte vor allem jene, die im Status prekärer Absicherung um ihren künftigen Zugang zu sozialen Ressourcen fürchteten – unabhängig von ihrem gegenüber Flüchtlingen tatsächlich privilegierten Status.Die argumentative Berufung auf das „Vorrecht der Etablierten“ im Hinblick auf Flüchtlinge, wie sie nach 2015 in allen Diskursen um Flucht und Migration aufkam, war eine Voraussetzung für den Erfolg der AfD – und insbesondere für die Besetzung der sozialen Frage von Rechts, wie sie von Björn Höcke und seinem politischen Umfeld mehr propagiert denn praktiziert wird. Wer einer rechten Partei seine Stimme gibt, adressiert politische Interessen an deren Agenda – und muss sich die Zustimmung zu deren Inhalten zurechnen lassen. Dennoch bedarf der Umstand, dass ostdeutsche Männer eine der stärksten Wählergruppen der AfD stellen, einer sozialen und zeitgeschichtlichen Kontextualisierung, die nachvollzieht, wie es zu einer Verschränkung zwischen Mechanismen kultureller Entfremdung und Abwertung mit autoritären und rassistischen Einstellungen und dem entsprechenden Verhalten kommt. Und nicht zuletzt auch welche Folgen es hat, wenn eine größer werdende Gruppe männlicher Wähler in der AfD den Adressaten für die Vertretung ihrer Interessen sieht.